ようこそ、聖隷クリストファー大学へ

お帰りなさい、聖隷クリストファー大学へ

6月12日(金)現在、看護学部では、対面授業が行われつつあります。

1年次生は、初めて本学へ登校しました。

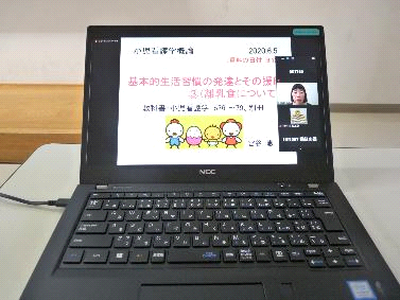

登校までの期間は、オンライン上で、アドバイザー制度(学生一人一人に教員を配置して、様々な相談に答えること)により、レクリエーションを行ったり、小グループにて学生同士相談会を実施するなどしていたので、オンライン授業期間中も学生同士で繋がったり、教員が学生の生活を把握していました。登校前は、各自、毎日朝・晩に検温を行い、健康に十分注意した上で、自宅で過ごしました。

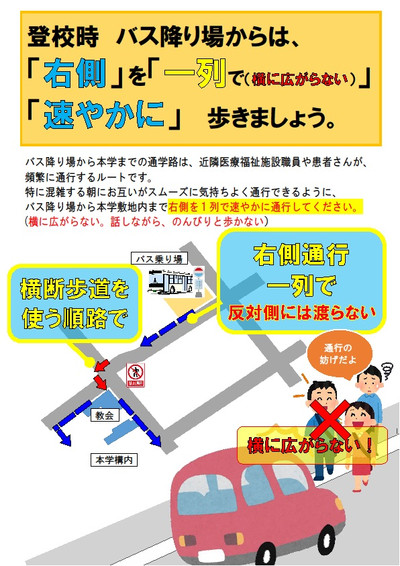

初めての登校時には、1年次生たちは緊張した様子で校舎に入り、手洗い等を行い、感染予防対策を十分講じた上で、教室に入りました。午前中は、キャンパスツアーを行うなどして、校舎の中を散策し、午後は講義を受けました。

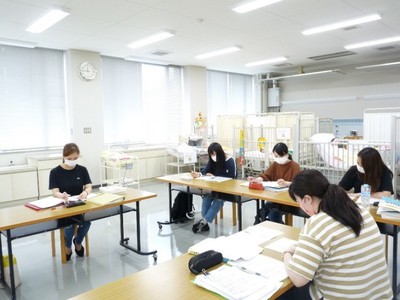

そして、先日3年次生も登校しました。友達との再会に喜びながら、久しぶりに校舎にて勉学に励む姿が見受けられました(写真)。席も交互に座るなど教室配置を工夫し、学生を迎い入れるため、当日も教員30名近くが手分けをして学生の円滑な授業再開をサポートしました。

これから医療者になる者として、感染に留意しながら過ごし、勉学に励みましょう。

看護学部 室加千佳