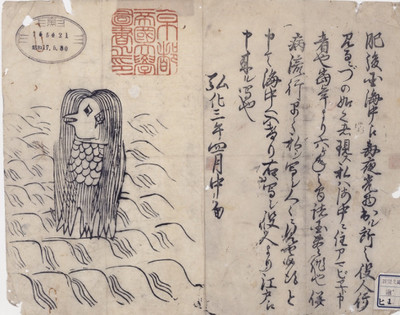

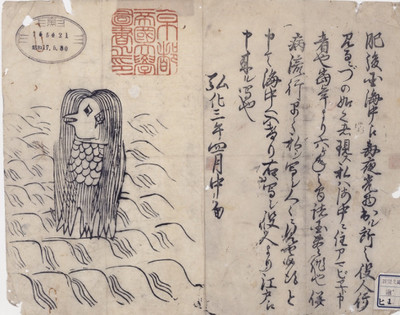

SNS上で海外から逆輸入された形でブームとなった「アマビエ」の由来は、日本に伝わる妖怪で、江戸時代後期の弘化3(1846)年4月中旬に製作された瓦版に絵と文が書かれています。

所蔵:京都大学附属図書館 Main Library,参考資料(84コマ目「肥後国海中の怪(アマビエの図)」):湯本豪一編『明治妖怪新聞』柏書房,1999.

所蔵:京都大学附属図書館 Main Library,参考資料(84コマ目「肥後国海中の怪(アマビエの図)」):湯本豪一編『明治妖怪新聞』柏書房,1999.

改行の位置は原文のまま、横書きで表すと、、、

「肥後国海中江毎夜光物出ル 所之役人行

見るニ づの如之者現ス 私ハ海中ニ住アマビヱト申

者也 當年より六ヶ年之間 諸国豊作也 併

病流行 早々私ヲ写シ人々ニ見セ候得と

申て海中へ入けり 右ハ写シ役人より江戸江

申来ル写也

弘化三年四月中旬」

現代語訳では、「肥後国(現在の熊本県)で夜毎に海中から光るものが出現したため、役人が見に行くと、『私は海中に住むアマビエと申すもの。今年から6年間は豊作が続く。しかし、同時に疫病が流行するから、私の姿を書き写した絵を人々に早々に見せよ。』と予言し、海中に帰って行った。」とあります。アマビエについての記載は、この1つのみであるにもかかわらず、瓦版は遠く江戸まで伝わり、疫病に苦しむ人々の願いが込められ、いわゆるブームになったそうです。

アマビエの特徴

①金色の長髪、②クチバシ、③体にウロコ、④3本の足ひれが特徴です。ワタクシが瓦版の画像を観て驚いたのは、カタカナ表記で「アマビエ」と書かれたネーミングと絵の斬新さでした。怖さよりも希望を感じさせる予言、温かさと親しみやすさ、色さえイメージさせるような(ぬり絵にしたくなる)描写です。そして、所蔵印には“昭和17年”、つまり、いくつもの時代を経て戦時中にこのような資料が保管されたと知ると、感慨深いものがあります。

今回のアマビエのイラストブームについて、ウィキペディアによれば、2020年2月、妖怪掛け軸専門店が解説とともにTwitterに投稿するやいなや、3月に入るとSNSでイラスト素材や関連商品が急激に増えたそうです。ついには、4月に厚生労働省が新型コロナウイルス感染症拡大阻止を若者に呼びかけるアイコンとして採用しました。

(転載:厚生労働省ホームページより)

(転載:厚生労働省ホームページより)

私がアマビエを知ったきっかけ

2020年4月19日(日)放送のNHK Eテレ「日曜美術館」で『疫病をこえて 人は何を描いてきたか』“人間はどのように疫病と向き合い、乗り越えてきたかを探る”をテーマに西洋・日本の美術史から解説されました。番組ではヤマザキマリさんがイタリアの知人を想いながら、ルネサンス風に描いた美しいアマビエの絵も紹介されました。ヤマザキさんのWebサイトにも掲載されています。妖怪といえば、この方、水木しげるさんが1984年の発刊「妖怪図鑑」のために1枚画を描いておられます。無断転用を避けたいので、ご興味のある方は、是非、どちらも検索してみてください。

助産学専攻科の新入生に募集した「アマビエ」イラストのご紹介

4月末。学生たちは入学後から本当に我慢の1か月でした。近いうちに学生たちが登校して仲間と学び合える日を願いつつ、ワタクシ、オンライン授業時間後に「アマビエ」のイラストを募集しました!

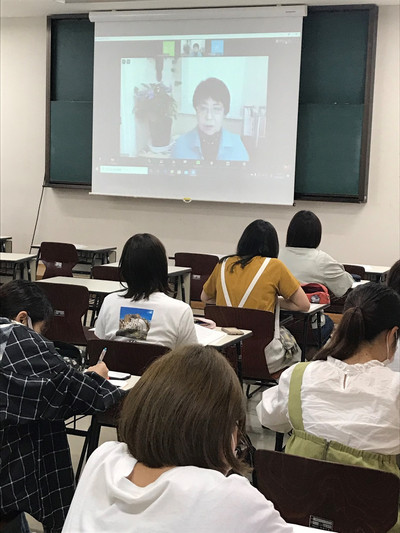

アマビエのイメージとして、坂崎千春さん(イラストレーター・絵本作家で代表作にJR東日本「Suicaペンギン」,千葉県のマスコット「チーバくん」,車のCMキャラクター「カクカク・シカジカ」など多数)のイラストをオンライン会議システムアプリの画面で見せながら、言い伝えを話しました。実のところ、反応は少ないだろうと思っていました。ましてや、ブログ掲載までは考えていませんでした。なぜなら、新入生とはまだWeb上での連絡や配布資料と提出物の受け渡し、オンライン会議システム画面を通した授業のみの関係だったからです。学生たちはインターネット環境を準備しながら複数の講師からの課題に取り組まなければならない状況でした。いや、だからこそ、「絵の上手い、下手は関係なし。気分を変えるつもりで描いてみませんか。」と呼びかけました。すると、まもなく、4人が自作のイラストを携帯やメール添付で送ってきてくれました。とても、うれしいことでした。そして、4月末~5月初め当時、学生の気持ちがひしひしと伝わってくる作品でした。

今、豪雨災害と再度のCOVID-19感染拡大が懸念されています。ブログの件を打診すると、快諾してくれましたので、一言メッセージもお願いしました。

長谷川さん“イラストを見た方がコロナにならないことを願っています!”

長谷川さん“イラストを見た方がコロナにならないことを願っています!”

内野さん“健康で楽しい学生生活を送れますように。”

内野さん“健康で楽しい学生生活を送れますように。”

大村さん“早くコロナがなくなり世界中の人たちが元気になれるようにと思いながら描きました。”

大村さん“早くコロナがなくなり世界中の人たちが元気になれるようにと思いながら描きました。”

聖隷クリ子さん“コロナ退散!!!”

聖隷クリ子さん“コロナ退散!!!”

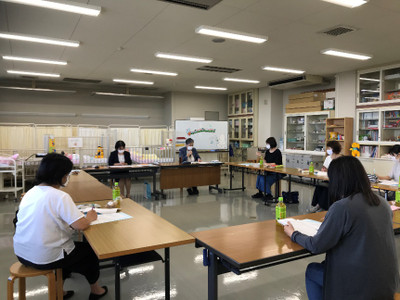

助産学専攻科の学生たちは、その後、在宅でオンライン授業→半日登校で対面+半日在宅でオンラインのハイブリッド授業→分散して実習室で技術演習→通常登校→初めての分娩介助実習→地域での助産学実習の順に学修を進めてきました。仲間と一緒に学べること、周囲の方々からの励ましに感謝し、助産師になることを目指して意欲的に学んでいます。

(写真の撮影と使用についてはご出席いただきました園長先生に使用目的を説明し、承諾を得て掲載させていただきました)

(写真の撮影と使用についてはご出席いただきました園長先生に使用目的を説明し、承諾を得て掲載させていただきました)