他学部との交流① ~母性看護学 沐浴編 看護学部先輩から社会福祉学部後輩へ~

1月後半に、本学看護学部 母性看護学実習を履修している3年次生から社会福祉学部1年次生へ、沐浴(赤ちゃんのお風呂)技術の講義を行いました。

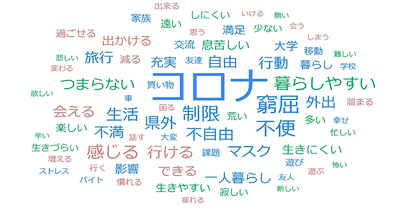

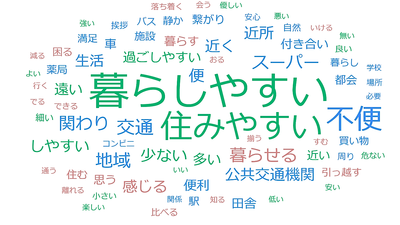

今年は、コロナ禍ということもあり、密を避けるために、遠隔によるZoomミーティングシステムを活用した沐浴技術の指導を考えました。遠隔で、どのようにわかりやすく技術を伝えるかといった点や、一方的な講義ではなく双方向でのやり取りが可能なように配慮しました。

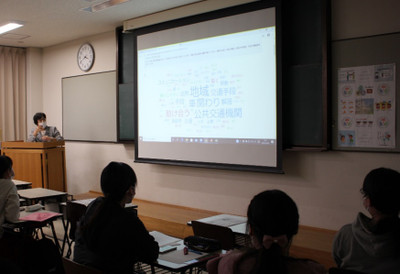

打ち合わせでは、実際の資料を使い、練習をしています。

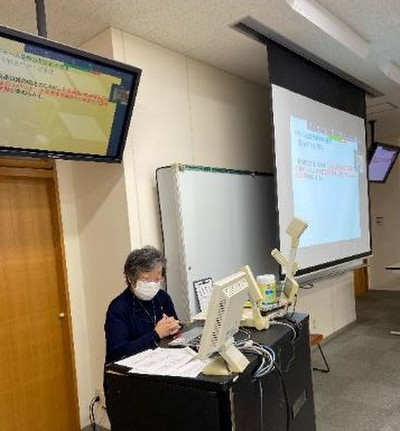

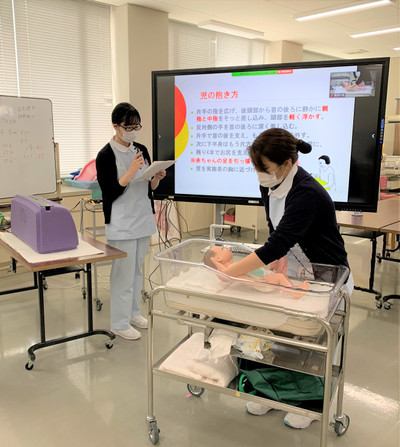

講義風景です。

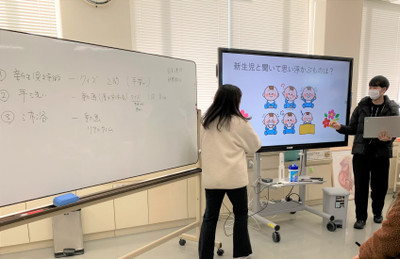

新生児の特徴について講義をした後、講義内容の確認としてクイズを出し、新生児の特徴を復習します。右は講義風景、左は社会福祉学部の学生さんがクイズに答えている風景です。

看護学部3年次生が、新生児の抱き方を説明し、

目の前には、社会福祉学部の学生の反応もわかるモニターを置き、反応をみながら、講義を展開します。抱っこが上手にできた学生さんには、画面を通じて上手にできていることを伝えました。

沐浴技術は、天井カメラから沐浴をしている場面を撮影し、遠隔にて伝えました。

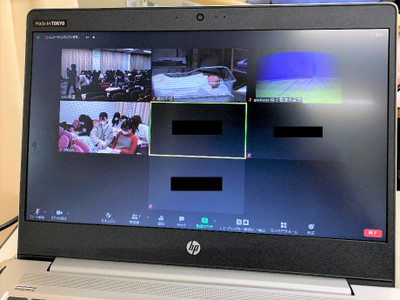

上のパソコン、下のスクリーンの画面のように、実際に沐浴している映像をリアルタイムで、社会福祉学部の学生さんに見てもらいました。

上のパソコン、下のスクリーンの画面のように、実際に沐浴している映像をリアルタイムで、社会福祉学部の学生さんに見てもらいました。

カメラ操作も学生自身で行います。映像を確認しながらカメラの位置を決め、わかりやすく映像を配信する方法を考えます。また、実際の映像をみながら、沐浴手順の詳細な説明を伝えました。

Zoomの様子。看護学部生が映像を随時確認しながら、社会福祉学部の学生さんに講義が伝わっているか、様々な角度から映像を撮影しながら、わかりやすい講義になるよう努めていました。クイズに正解すると拍手で反応したり、意見を伝えてもらったりと、相手の反応を確認しながら、直接対面で接していない中でも双方向のやり取りができました。

コロナ禍で、対面による指導が困難になっています。その中で、ICTを活用しながら、実習で学んだことを他者へわかりやすく伝えていく指導方法を考え、実施しました。社会福祉学部の学生さんから「細かい動作や赤ちゃんの原理など、その動作をする理由などを詳しく話してくださったので理解しやすかったし、とても勉強になりました」「沐浴指導がとても分かりやすく集中して見ることができ、とてもためになった」との返答がありました。

看護学部の学生は、「他者に学んだことを伝えるには、自分自身が理解していないと伝えることができないため、自分自身の母性看護学の復習にもなり、他者にわかりやすく伝えることについて勉強になった」との感想がありました。よく頑張って講義の準備をして、本番に臨むことができました。実際、看護師になった際も、看護の対象者となる方へわかりやすい指導を行う事が大切です。是非、今回の経験を生かしながら看護を実践してください。今後の皆さんの指導に期待しています!

文責:母性看護学 黒野智子、室加千佳