Covid-19禍での海外とのオンライン研修・交流

毎年、看護学部では交流協定校であるアメリカのカリフォルニア州にあるサミュエルメリット大学(SMU)とシンガポールのナンヤン理工学院(NYP)へ学生を派遣したり、学生を受け入れたりと交流を行っています。

2020年度はCovid-19感染拡大による影響ですべての交流の派遣と受け入れが中止になり、2021年3月にオンラインでの研修と交流を実施しましたので紹介します。

現地との時差を考慮し、研修は日本の9時(SMUは17時、NYPは8時)にスタートしました。

3月9日は毎年海外からの研修生の関心が高い「災害対策と災害医療」をテーマに、聖隷三方原病院の高度救命救急センターでフライトナースとして活躍されている看護師が、いつ来てもおかしくない巨大地震などの災害に対して、日本ではどのような体制がとられているのか、病院としてどのような準備をしているのかについて講義をして下さいました。

また、日本のフライトナースの役割やフライトナースになるまでの道についても紹介して下さいました。

Zoomでの講義の様子

Zoomでの講義の様子

講義終了後の集合写真。本学部の学生も9名参加をしました。

講義終了後の集合写真。本学部の学生も9名参加をしました。

スクリーンに映っているのは海外のSMUとNYPの参加者です。

東日本大震災が発生した日に近いこの日は、日本時間の14時から本学部の教員による「災害対策」の講義も行いました。あなたが訪問看護ステーションの所長として利用者のお宅を訪問していた時に、同じような地震が勤務中に発生した場合、どう動いたらとよいかについて、海外の研修生とディスカッションを行いました。

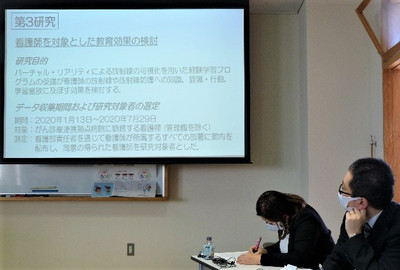

講義中の風景

講義中の風景

リアルタイムに送られてきます。

リアルタイムに送られてきます。

3月10日は、病院や施設で亡くなった後、死によって起こる変化を目立たないようにし、患者の生前の面影が美しく保てるようにする「エンゼルケア」について、本学の教員が実技を交えてZoomで講義を行いました。このエンゼルケアは日本独自の文化でアメリカやシンガポールでは行われておらず、実技を通して、家族の悲嘆のケアの一つになることについて学んでくれました。

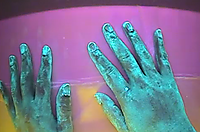

エンゼルケアの実技の場面

3月16日はSMUが主催するプログラムで、同じくZoomでSMUのキャンパスツアーとアメリカの医療制度の講義が行われました。

3月23日はSMUの教員が本学部の教員約20名を対象にCovid-19が感染拡大し学生が大学に登校できない中、オンラインでどのように工夫して看護技術のシミュレーション教育を行っていたのかについて、紹介して下さいました。

3月30日は本学の学生6名、SMUの学生10名、NYPの学生10名が参加し、Zoomのブレイクアウト機能を使い4グループに分かれて、「Covid-19により大学での学びや生活がどのように影響を受けたか」をテーマにディスカッションを行いました。それぞれのグループには日本語の通訳者もおり、本学の学生も日本の現状を、時には英語を交えながら伝えていました。

ブレイクアウトでグループディスカッションをしている学生たち

ブレイクアウトでグループディスカッションをしている学生たち

ブレイクアウト後、Zoomのメインルームに集合してグループごとの発表している場面

Covid-19の感染拡大によりオンラインでの講義となり、友だちと交流できない寂しさや一人で学習する孤独やストレスはどの国も共通でした。日本ではインフルエンザや花粉症対策でマスク生活には抵抗がないことが、マスクをする習慣がない国にとっては慣れるまでが大変であることなどの違いも発見しました。それ以外に自分の国に来てくれたら連れて行ってあげたい場所の紹介などお楽しみのコーナーもあり、あっという間の1時間でした。

2020年度は海外に行く、海外の方を受け入れるということが残念ながらできませんでしたが、飛行機でアメリカのサンフランシスコまではおよそ9時間半、シンガポールまではおよそ7時間、遠く離れた国の方たちとオンラインによって近くに感じることのできた実りある交流でした。

2020年度グローバル教育推進センター運営委員会メンバー