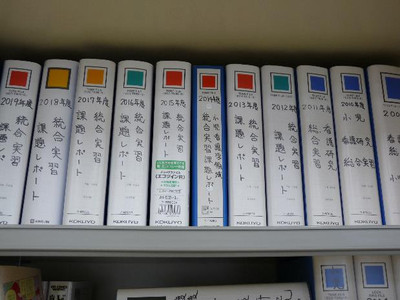

本学には助産学専攻科があります。大学などで看護学を修めた後に入学する1年間のコースです。本学の助産師養成の歴史としては、聖隷学園浜松衛生短期大学専攻科から大学4年間の中で養成した時代を経て、2007年に大学専攻科が開設されました。大学専攻科として14年間連続、助産師国家試験合格率100%の実績があります。

3月26日に合格発表があり、17名全員が合格しました。2020年度(第14期)生ならびに保護者の皆様、本当におめでとうございます 🙌🎊

🙌🎊

コロナ禍において、全国的には助産学実習の中止や延期などにより、国家試験受験資格に必要な「正常分娩の介助例数10例程度」に苦慮する養成校が大半でした。学内実習で事例の状況設定をして実践力を評価するなどの代替がなされたのですが、本学専攻科は全員が臨地実習で10例以上を達成することができました。地域助産学実習や助産所実習、NICU/GCU・MFICU実習も、臨地でほぼ例年と同じ経験ができました。ここにあらためて、オンライン授業・実習受け入れにご協力いただきました講師の先生方、実習施設の方々、妊産婦とご家族の皆様に心より感謝申し上げます。

日にちは遡りますが、試験前日の2月10日、感染予防対策を講じたうえで専攻科恒例の壮行会を行いました。学部長をはじめ、母性看護学の教員からエールが送られました。本学看護学部の時のクラスメートや専攻科の先輩も駆けつけてくださいました。

新型コロナの影響はこんなところにも😲

1.壮行会でTV会議システムを初めて活用

試験会場は愛知県のため、直接会場へ行く学生は、例年、壮行会に参加できませんでした。しかし、今回はTV会議システム(画面をホワイトボードに映して)とスマホのTV電話(写真右端の学生が撮影)を活用し、画面越しでも全員が顔を合わせ、声を掛け合いました。愛知のご実家で国試勉強をしていた学生からは「クラスの皆や先生方の顔が見えて落ち着きました」「自分も教室で一緒にいる感じがして嬉しかったです」という言葉がありました。このような活用は楽しいですね。

2.合格祈願菓子が店頭から消えた?

買い出しに行って分かったのですが、合格祈願のお菓子の種類と販売数が激減! 売れ残りを回避するという企業側の新型コロナ対策でしょうか。買い集めるのに焦りました😅。

スクールバスで名古屋へ出発📯。大きく手を振る学部時代のクラスメートたち。その後方では多くの教職員、準教員の方々がお見送りをしてくださいました。力をいただきました。ありがとうございました!!

想いを繋げる‐手作りの胎盤と臍帯

国家試験後から修了式までの期間に、新入生が分娩介助技術の練習で使用する胎盤と臍帯の教材模型を作成してくれました。毎年、後輩のためにと受け継がれています。胎盤実質は手芸用綿花と赤い生地、胎盤母体面の分葉はステッチで。卵膜はレース生地、臍帯は生成りの木綿に臍帯血管数と同じ太毛糸3本を入れ込んだ手縫いです。実際の臍帯は平均50㎝ですが、練習で切断する長さを見込んで1mほど。実習終了時には20㎝程度になります。

修了式の様子です。ワタクシ、専攻科席の真後ろから撮影しながら、お一人お一人のこの1年間の姿を思い出していました。結果として全員が無事に例年とほぼ同じスケジュールで講義・実習を修了できたというものの、1年間しかないので元々がタイトなスケジュールのうえに、コロナ禍では講義の時間割を次々と変更し、実習はいつ中止になるか分かりませんでした。針孔に糸を通すような毎日を、よく辛抱され、モチベーションを保ち、力を合わせて乗り越えられました。彼女たちの背中からは頼もしささえ感じられます。

最後に遠州灘の夕景。一人一人がしっかりと立っているという流れで、釣り人のショットです。

「新しい生活様式」が定着した今、ワタクシには2020年のブログ記事で昨年の国家試験合格祈願とラグビーワールドカップを熱く書いた時や、7月にアマビエを紹介したことが随分と昔のように思います(宜しければ看護学部ブログの助産学専攻科アーカイブをどうぞ)。

新年度がスタートしました。助産師を目指して良かったと感じてもらえるような1年にしていきたいと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(写真は全て筆者撮影)

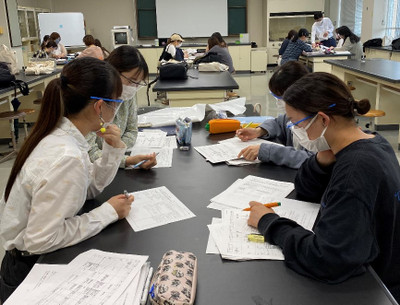

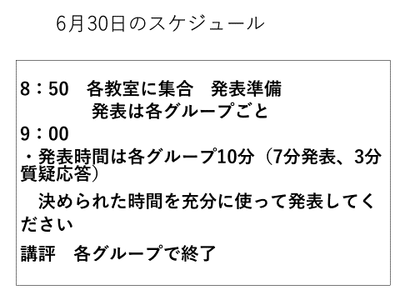

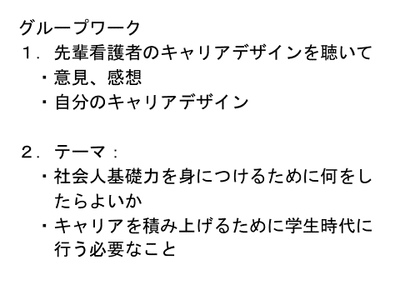

各教室に4グループ編成をして、さらに小グループ5つに別れ、発表会を行いました。

各教室に4グループ編成をして、さらに小グループ5つに別れ、発表会を行いました。