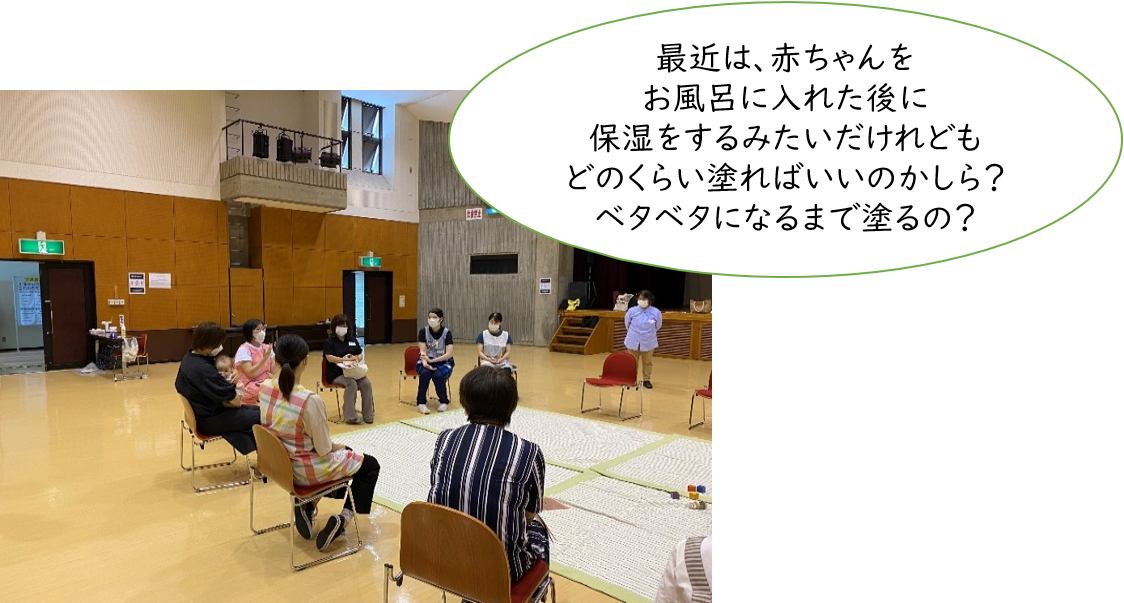

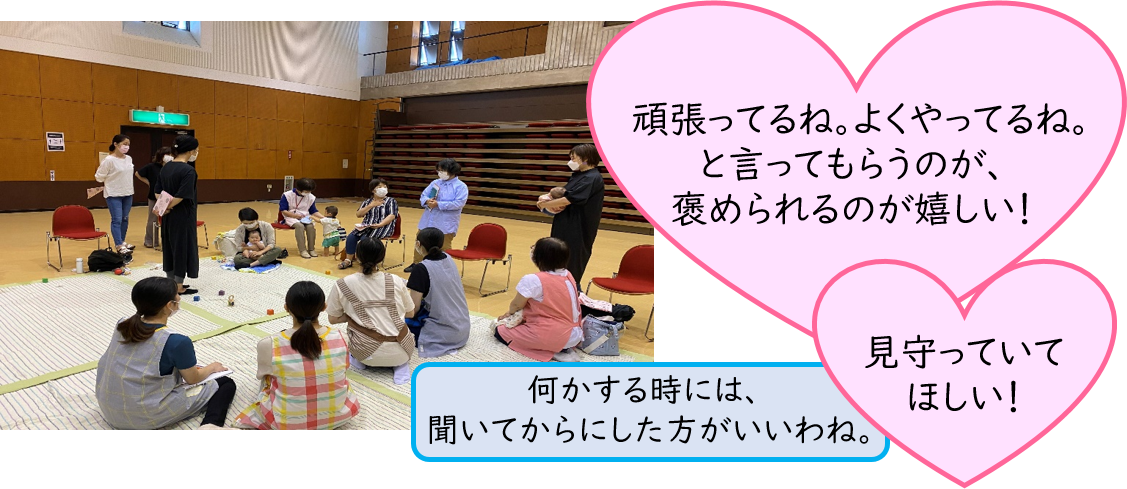

浜松市との連携事業【赤ちゃんのお世話講座】

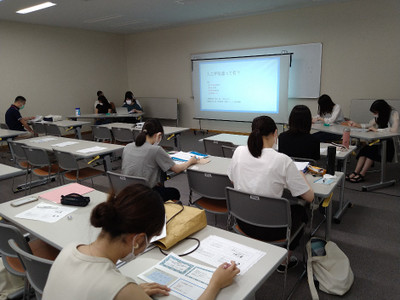

浜松市が市内の大学との連携事業として実施している生涯学習講座の1つである、

お兄ちゃん、お姉ちゃんのための『赤ちゃんのお世話講座』を7月29日に、入野協働センターで開催しました。

まだ、コロナ感染は今よりは落ち着いていたころ、入り口では体温測定や手指消毒、体調の聞き取りを行って、会場に入ってもらいました。

参加者は、4家族、おばあちゃんに連れられた3歳のお姉ちゃん、お母さんと一緒に来てくれた各4歳、5歳のお兄ちゃん、4ヶ月の赤ちゃんを抱っこして来てくれたお母さんの8名です。

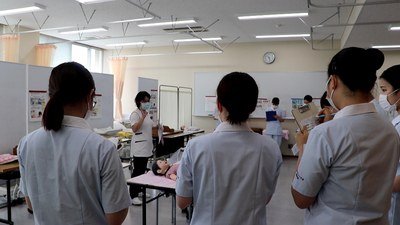

講師は、看護学部4年生、母性看護学の統合実習中の学生です。

【赤ちゃんを抱っこしてみよう!】

お母さんと一緒に来た5歳の男の子が、大事そうに落とさないように気をつけながら新生児人形“たあくん”を抱っこしてくれています。生後間もない赤ちゃんと同じ状態を再現した人形なので、まだ首が座っていないため、「首のところがぐらぐらしているので、抱っこする時は、首の後ろをしっかり支えてね!」

お兄ちゃん、興味津々!

【赤ちゃんの特徴について知ろう】

生まれてすぐの新生児から、8ヶ月の乳児までの成長発達について、説明しました。

生後4ヶ月の子どもさんを抱っこして参加されたお母さんには、今までの育児や授乳に関するお話をお聞きし、労いながら、これからの赤ちゃんの成長について、お話しました。

「赤ちゃんは、すくすくと育っていますね!」

「今までの子育ては、いかがでしたか?」

【お母さんのお腹の中での胎児の様子を知ろう】

お母さんのお腹の中の赤ちゃん(胎児)の様子を、お兄ちゃん、お姉ちゃんの年齢に合わせて、絵本や布製の胎児人形を使い、優しく説明。

おばあちゃんと3歳の女の子、

「あなたもお母さんのおなかの中で、こうして大きくなってきたのよ。」

「お母さんもお父さんもおばあちゃんも、あなたが生まれてくるのをとても楽しみにしていたんだよ。」

【赤ちゃんの沐浴(お風呂)】

お兄ちゃん、「赤ちゃんをしっかりと支えてあげてね!」

「上手に沐浴させているね!」

お母さん、「こんなに興味津々で、上手に入れられるって知らなかったわ。」

皆さん、とても楽しんで、学生の話を聞いてくださいました。

文責:母性看護学領域 黒野智子