小児看護学領域では、3年次生の秋セメスター開始とともに始まる臨地看護学実習に関して、小児看護学実習とこども園実習Ⅰのオリエンテーションを行っています。

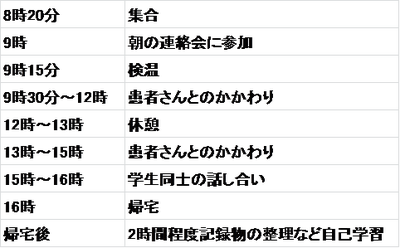

2021年度は、新型コロナ感染症対策のため、実習施設ごとの実習期間に間隔をあける対策をおこない、臨地における実習の内容にも制限があります。小児看護学実習のこども園実習Ⅰは遠隔実習(Zoom)で実施することになりました。

9月17日、小児看護学実習科目責任者の山本智子先生による小児看護学実習全体と、聖隷クリストファー大学附属クリストファーこども園の副園長の山﨑五月先生によるこども園実習Ⅰのオリエンテーションを遠隔授業で実施しました。山﨑五月先生には、実際にはこども園では実習を行わない中で、学生さんたちの子ども理解のための講義をお願いしました。

最初は、山本先生からは、小児看護学実習全体についての説明でした。

山﨑先生からは、こども園の役割、保育における子どもへの関わり方、事故防止などが話されました。

こども園実習Ⅰの目的は、「乳幼児の日常生活の実際を知り、小児への理解を深める」ことです。

山﨑先生のこども園についてのお話からは、こども園の子どもたちの生活について生き生きとした姿が伝わりました。子どもは遊びの天才であり、子どもの生活は家庭と園とつながっていることを心にとめていただきたいというお話がされました。

オリエンテーション内容(パワーポイント資料)には、園児たちの明るい笑顔の写真があふれていました。

2021年度は実際にはこども園の現地における実習ではありませんが、子どもに関わる時の「話すときは子どもの目線」「子どもの状況をよく見た上での言葉がけが大切」「挑戦しようとする子どもは見守る」「子どもの姿を観察することが大切」「子どもを一人の人間として尊重して関わる」等、学生さんの子ども理解につながる貴重なお話の時間でした。

お話の後、多くの学生たちからチャットで質問があり、山﨑先生から丁寧に回答いただきました。

(写真の撮影と使用については使用目的を説明し、承諾を得て掲載させていただきました)

文責 小児看護学 市江和子