こんにちは。基礎看護学の水野です。

秋セメスターが始まりました!!

3年生はこれから実習ですね。

がんばりましょうね。

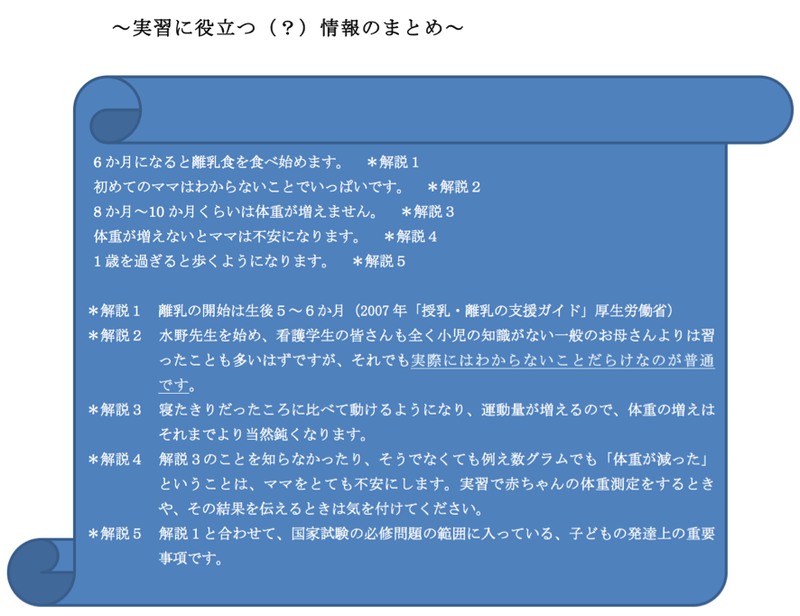

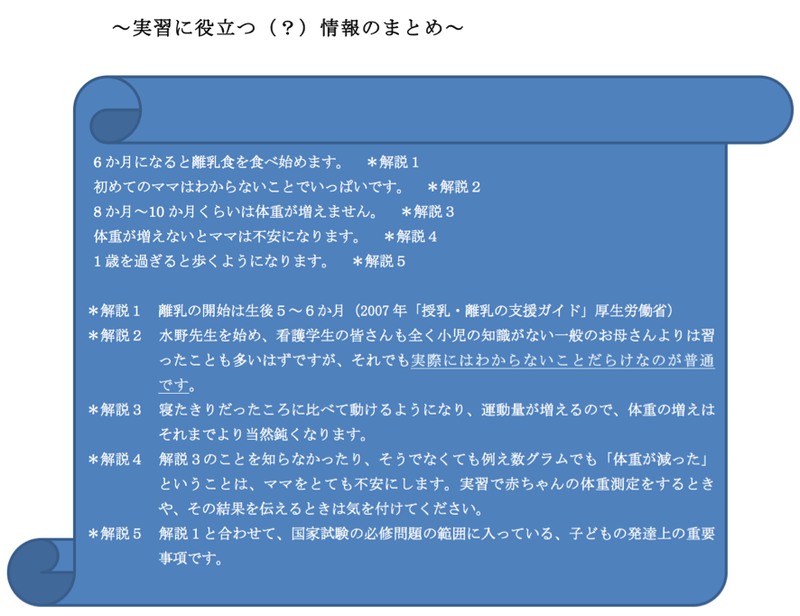

今回はそんな実習に役立つ(?)、とっておきの情報を提供したいと思います。

昨年6月、3年生(当時2年生)の皆さんと一時お別れをして、

7月に生まれた男の子が今なんと、1歳2か月になり、

自分で歩けるようになりました!!

今年の1月(生後6か月のとき)はこんなだったのに・・・

寝返りしてバタバタと飛行機のポーズをしていました。

6か月といえば、離乳食が始まった頃ですね。

最初はベーッと出してみたりして、

すごく食べるなーと思ったらゴボーッと大量に嘔吐したり・・・

子どももママも慣れないので大変でした。

特にうどんがね・・・。

離乳食の本には「うどんはのびのびにする」とは書いてなくて、

「やわらかく茹でる」って書いてあって。

初めの数回は茹で時間+5分くらいで茹でたのをあげていたけど、

毎回吐くから「もしかして、小麦アレルギー!?」って心配してしまいました。

でも、よくよく聞いたり、ベビーフードのうどんのをみたりすると、

私が作ってたうどんとは全然違ったので、硬すぎたみたいでした。

「やわらかく」とか「舌でつぶせる硬さ」とかって言われても困ります!

大人は何となくつぶせてしまいますから!!

是非、「のびのびにのびた状態にする」って書いてください。

(そもそも乾麺から茹でたのがいけなかったのか・・・?)

離乳食の失敗談はたくさんあります(笑)

続きは研究室で。

そんな離乳食初期を過ごし、中期へ。

この頃には保育園入園に向けてミルクを飲んでいました。

・・・と言うと親の都合っぽいですが、母乳も限界に達していたみたいで、

足りなくなっていたようで、すんなりミルクが飲めました。

4月に保育園入ってからがこれまた大混乱。

離乳食はいつ?ミルクは?・・・あれ??

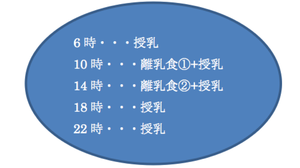

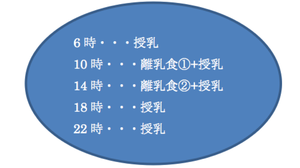

育児本では、だいたいこんなスケジュール

でも、保育園では、

9時・・・おやつ+ミルク100ml(離乳食中期の子はミルクのみ)

11時すぎ・・・離乳食

15時・・・おやつ+ミルク100ml(離乳食中期の子はミルクのみ)

というスケジュールが決まっているので、

それに合わせて朝食を摂らないといけません。

入園前に朝とお昼に離乳食にするように調整していたので、

それはいいのですが、問題はミルク。

いったい何時に飲ませればいいの??

ミルクは4~5時間空けましょうって書いてあるし、

おやつのミルク100mlはどう扱うの??

って、わかんないことだらけでした。

でも、そんなにミルクも全部は飲まないし、

離乳食も食べても少ないので心配で。

ちょうど8か月~10か月頃って体重が増えない時期で、

全く増えず、かえって熱を出して減ったりしていて、

ちょっと保育園の先生を恨んだりしていました・・・(ごめんなさい、先生)。

でも、1歳になる頃に急に増えて、

いつもの成長曲線の真ん中あたりに戻ってきました。

体重が9㎏になった頃、歩いてみる気になったようで、

これまで伝い歩きのみだったのが手を離すように!

歩き出してしまえば早いようです。

今はママと手をつないで上手に歩いていますし、

昨日は一人でクイックルワイパーをかけていました(笑)

そんなに床が汚かったのかしら?

今では、ときどき風邪をもらったりうつしたりしながらも、

元気に遊んでいます。

以上、みんなが見守ってくれていたおなかの子の成長記録、

もとい、実習に役立つ(?)とっておきの情報でした!!

(小児看護学の先生方に公認していただけるかしら??)

結論:水野先生のお子様はいたって健康に成長しており、水野先生はお仕事をしながら初めての育児を頑張って、上手に育てている優秀なお母さんです。

(解説:小児看護学 宮谷 恵)

(レイアウト:老年看護学 松元 由香)