最近の記事

- 2023年度 聖隷クリストファー大学看護学部卒業生のみなさんへ

- 小児看護学実習で「ホスピタル・クラウン」さんに弟子入りさせてもらいました!

- 2023年度大学院看護学研究科 後期・前期課程合同発表会を開催しました。

- 小児看護学領域の学内実習におけるシミュレータの紹介

- 小児看護学領域:聖隷おおぞら療育センターの実習での遊びの援助

- 寺田先生・河野先生の聖隷クリストファー大学のおすすめポイント

- 看護学研究科博士後期課程修了生が第43回日本看護科学学会学術集会で演題発表をしました

- 小児看護学実習:こども園実習Ⅰ・Ⅱをはじめています

- 令和5年度JICA課題別研修「乳幼児ケアと就学前教育」の講義を担当しました

- 看護師国家試験勉強会:小児看護学領域 「小児の成長・発達」勉強会を行いました

2014年9月 5日 (金)

2014年9月 2日 (火)

夏季休暇返上で自己練習に励んでいます!!

8月某日、夏季休暇中なのですが、

ユニフォームに着替え実習室に向かう学生を見かけました。

実習室に入ると学修した技術を自己練習する学生の姿がありました。

使用簿を確認したところ、毎日20名ほどの学生が自己練習していました。

学生たちは、みんな真剣なまなざしで、

動作を順に確認しながら、適切な方法で実施をしていました。

効果的な自己練習にするために看護師役・患者役・観察役を決め、

それぞれ評価し合いながら進めていました。

同時に疑問に感じた動作などは、担当の教員に確認し、

何度も連絡を重ねていました。

看護学部では、技術を修得することがとても大切です。

主体的に自己練習することで、確実な技術修得ができると期待しています!

看護学部教員 藤井、荒川、渥美

2014年8月25日 (月)

8月23日 夏のオープンキャンパス

8月23日(土)に夏のオープンキャンパス(第2弾)が行われました。

当日は不安定な天候でしたが、350名ほど(保護者を含め)の

大勢の方々に参加していただきました。

今回も6つの体験授業を行いました。その様子を一部紹介します。

「小さないのちを守る」

この体験授業では聖隷三方原病院のNICUを見学した後、大学で模擬授業を行いました。

開始前、担当教員と学生スタッフで打ち合わせをしている様子です。

授業本番、保育器を使っての説明。学生も説明をしましたが、

教員から「上手にできていた」とお褒めの言葉をいただきました。

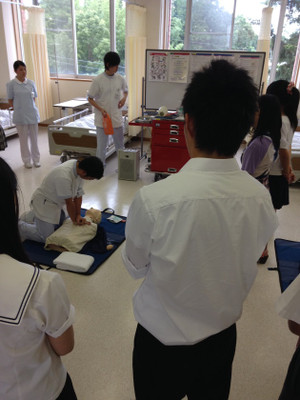

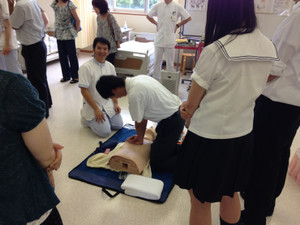

「命の鼓動を再び」

ここでは、AEDを使用しての心肺蘇生の手順について教員が見本を示した後、

学生が教員とともにデモンストレーションをしている様子です。

緊張感が伝わってきます。

「点滴管理をやってみよう!」

学生スタッフが看護師役、患者役に分かれて、デモンストレーションを行いました。

その後、学生スタッフに感想を話してもらいました。

看護師役の4年生は、できたことにホッとして笑顔になっていました。

患者役の2年生は、「さすが4年生は上手にできる」と感心していました。

「赤ちゃんを知ろう!」

こちらは赤ちゃんのおむつ替え、着替えを体験しています。

参加者の皆さん、本物の赤ちゃんにするように、丁寧に真剣に行っていました。

「在学生との懇談」

体験授業の後、希望者は在学生との懇談をしました。

高校生など参加者の質問に対して、学生スタッフが

一つ一つ丁寧に説明していたことが印象的でした。

高校生にとっては年齢の近い在学生の話を聞くことで、

大学生活がより身近なものになったと思います。

多くの方々のご参加ありがとうございました。

活躍してもらった学生スタッフの皆さん、お疲れ様でした。

2014年8月20日 (水)

オープンキャンパス(8/2)第2報

8月2日(土曜日)に本学で行われた夏のオープンキャンパス(1回目)の第2報です。

今回は、その様子をご紹介します。

1.受付(看護学部の学生が、生徒さんのお出迎えをしました)

いろいろなところから、多くの高校生と保護者の方にお出でいただくことができました。

2. 学部長のお話しと入試ガイダンス

3. 体験授業参加

今回「①体の音を聞いてみよう」、「②あなたの手、きれいですか」、「③赤ちゃん、大きくな~れ!~低出生体重児・成熟新生児の特徴と看護~」、「④自分らしさを活かし人とつながる~人と関わるときのクセを安全に知ろう~」、「⑤My名刺を作ろうの5つの体験授業と」、「⑥いのちを守る連携プレー~病院見学とAED実習~」とネーミングした病院見学と体験授業を開催しました。

このうちの4つの体験授業の風景をご紹介します。

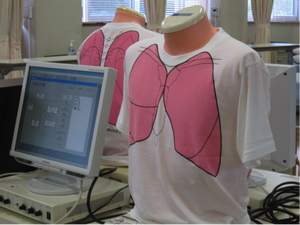

①体の音を聞いてみよう

(ラングモデルを使用して呼吸の音を聞いてみました。)

どんな音が聞こえたかな?

②あなたの手、きれいですか?

手を洗ったあとに、機械で残った汚れを見てみました。

③赤ちゃん、大きくな~れ!~低出生体重児・成熟新生児の特徴と看護~

モデルの赤ちゃん人形です。

④My名刺を作ろう

作れたかな?

4.在校生との懇談会・キャンパスツアー・個別相談

体験事業のあと、学生ホールにて看護学部学生との懇談会とのキャンパスツアー及び、入試関係の教職員との個別相談がありました。

また、助産学専攻科では、『助産師の技を知ろう』をテーマに体験授業、学生との懇談会、教員との個別相談を開催いたしました。

夏のオープンキャンパスは、8月23日(土曜日)にも開催されます。

興味を持っていただきましたら、ご来校ください。

2014年8月 5日 (火)

8月2日にオープンキャンパスを実施しました!

8/2に夏のオープンキャンパス(第1弾)が行われました。

暑い中、大勢の方々にご参加いただきました。ありがとうござました。

看護学部では6つの体験授業を行いました。

今年は大学の隣にあり実習施設でもある

聖隷三方原病院を見学する内容を新たに加えました。

このコースでは病院見学のほかにAED体験も行いました。

これは体験授業が始まる前に教員の指導のもと、

学生スタッフが参加者へのデモンストレーションの練習をしているところです。

今回も多くの学生スタッフに協力してもらいました。

体験授業が始まり、高校生など参加者の前で

学生スタッフがデモンストレーションをしています。

参加者のお手本になるので少し緊張気味ですが、しっかりできました。

今度は参加した高校生が人形を使って実際に胸骨圧迫を行っています。

なかなか様になっています。

こちらの体験授業は「あなたの手、きれいですか」

という手洗いについての内容です。

まず体験授業の前に参加者に配布する用紙に、

学生スタッフが蛍光塗料を塗っているところです。

いよいよ体験授業開始。先ほどの用紙を配布した上で、

手の洗い方について学生スタッフがレクチャーをしています。

その後、実際に手を洗います。

きちんと手が洗えているかを確かめるためにブラックライトをあてて、

配布された用紙から手についた蛍光塗料が

残っているかどうか(洗い残しがあるかどうか)を見ます。

塗料が残っているとその部分が光ります。

看護職にとっての手洗いの重要性、

きちんとした手の洗い方などについて学ぶ機会となりました。

体験授業の後、希望者は学生や教員との懇談を行いました。

在学生からの話を、参加者は目を輝かせながら聞いていました。

次の夏のオープンキャンパス(第2弾)は8月23日(土)です。

詳しいことは大学ホームページをご覧ください。

次回もたくさんの方々のお越しをお待ちしております。

2014年8月 2日 (土)

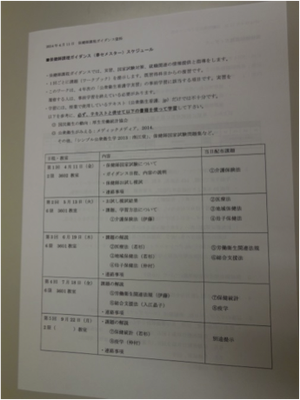

聖隷クリストファー大学では、「実践力のある保健師を育てています!!」

本大学では、2012年度より、保健師課程が選択制にカリキュラム改正されました。

これを受け、新カリキュラムの学生(12N生)に対し、

公衆衛生看護学を担当する教員5名が総力を上げて、

保健師の実践力強化のための取り組みを行っています。

どのような取り組みかといいますと・・・

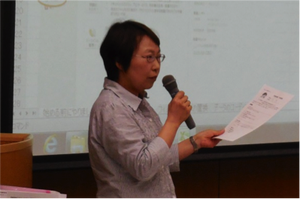

保健師の「就職」を勝ち取るためのポイントや保健師課程に取り組むための心構えなど丁寧に説明していきます。

今年度の新たな取り組みとしては、3年生の春セメから、毎月1回、全5回の日程で、「実習・国家試験対策・就職関連の情報提供及び指導」をおこなっています。

《ガイダンススケジュール》↓↓

特に、保健師力強化のために外せないのが・・

「公衆衛生に関する法律」の学習です。

毎回のガイダンスでは、講義の中で触れた内容を中心に、

公衆衛生活動における代表的な法律について、

「枝分かれ学習」を行います。

《介護保険法、障害者総合支援法など、公衆衛生に関連する法律を学びます》

法律を楽しく学んでいけるように、教員が、工夫をこらした教材を作成し、

こんなに沢山の学習を積み上げてきました。

毎回のガイダンスでは、学習した課題の確認のために、

保健師国家試験の過去問題を中心に、ミニテストを実施し、

自己の学習達成度を確認しています。

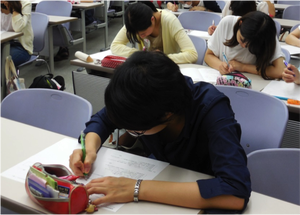

《ミニテストに真剣に取り組む学生の様子》

《ミニテストの解説を聴く学生の様子》

12N生は、現在82名の学生が「保健師課程」を選択しており、

全5回のガイダンスは、100%の出席となっています。

《次回の課題についてメモをとりながら真剣に学ぶ学生の様子》

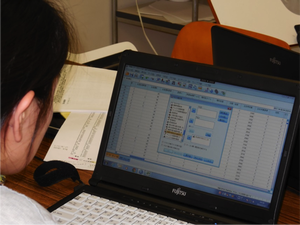

さらに「保健師の実践力強化」を目指して、

保健統計の実践課題も取り入れています。

2014年7月29日 (火)

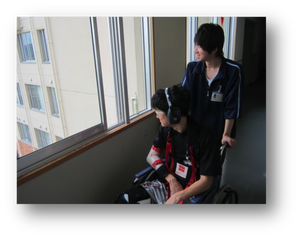

4年生 統合実習(慢性看護学領域)の風景

今回は、4年生の統合実習(慢性看護学領域)の様子をご紹介します。

統合実習は、学生最後の実習として、4年間学んできた知識・技術を統合しながら、

現場の専門職とともに看護の実際を経験する実習です。

学生は7つの看護学領域から自分が実習したい領域を希望して、

2週間の実習を行います。

慢性看護学領域では、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院の内科系病棟で、

1病棟2~3名で実習を行います。これまでの実習では患者様1名を受持ち

看護を学んできましたが、統合実習では、複数(2名)の患者様を受け持ち、

優先順位を考えながら看護を行うことを経験します。

実習前に、患者様に行う可能性のある援助を患者役・看護師役に分かれて疑似体験。

そして、いよいよ病棟実習。事前に行動計画を立てても、

実際には計画した時間通りに進まないことも多いです。

そんな時は、実習指導担当看護師さんに相談。的確なアドバイスを得て、

行動を修正できました。

看護チームの一員として、自分から積極的にスタッフに相談・報告できましたね。

看護師さんの見守りのもと、緊張しながら、点滴静脈内注射薬の準備。

安全な看護技術を行うためには、

一つ一つの行為の根拠をしっかりと理解することが、必要だと学べました。

病棟での実習を終えて、学びの報告会も行いました。

病棟ごとの学びを共有しあい、さらなる気づきが得られました。

実習病棟からも多くの病棟実習指導者様がご参加くださり、

暖かな講評をいただけました。

統合実習を通して、看護の実際を経験し、将来看護師として働くことに向けての

自分の課題や目標を見つめることができましたね。

2週間前より、それぞれ成長してますよ。

みなさん、お疲れ様でした!

看護師になって活躍してくれることを楽しみにしてます。

2014年7月18日 (金)

2014年7月11日 (金)

統合実習が始まります(精神看護学領域)

統合実習は、4年生が領域実習を踏まえて、

知識・技術を統合して看護の実際を経験し理解するという実習です。

精神看護学領域では、その実習場の看護チームの一員として、

臨地の状況を判断しての主体的な実習内容の調整・ケアの優先順位・

チームの役割の理解・精神看護技術の実践などを目標としています。

そこで実際の現場に出る前に、自分の課題を明確にするために

事前自己学習をして、発表会を開きました。

これがその場面です。

自分が興味のある、精神看護につながりそうな本を一冊読んで、

学んだこと、そこから考えられる看護などを伝え合うのですが、

人に伝えるのは結構大変。なので、みなさんお互いの苦労が分かっていますので、

いつもよりもまして真剣に仲間の話を聞いています。

当然こころのことなので、目に見えませんから言葉では上手く伝わりません。

ですから時には、

こうやって、こころを図にして説明しないと理解できないところも出てきます。

こういった伝えたくても伝えられないもどかしさという苦悩の中に耐えてとどまるということ、

相手の評価や動向を気にしてしまう不安感、努力している人に敬意を払うということ。

などなど、この発表会の中にも精神看護のエッセンスは詰まっています。

みんな気づいていたかな。

ちなみに、今回皆さんが読んできた本は「青年看護師、精神看護の荒野を行く!」

「対象関係論を学ぶ」「依存症と家族」「愛するということ」「子どもはなぜあそぶの」です。

どれもこれも一筋縄ではいかない著作です。

私は、一応教員として全部読んで発表会に挑みましたが、

自分でも理解できないところが多々あり読むのに結構疲れました。

学生のみんなはもっと疲れたでしょう。がんばったみんなに拍手!

2014年7月 4日 (金)

老年看護学における演習の風景

老年看護学では、高齢者施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホームなど)で実習します。

実習前には、老人体験スーツを身につけ、実際に腰が曲がった状態で杖を使ったり、目の見えにくさ、耳の聞こえにくさなどをつくりだし、高齢者疑似体験の演習をします。

高齢者の疑似体験を通して、加齢による体の変化や気持ちを理解し、食事や入浴など日常の生活を体験することで生活への影響を学びます。

高齢者の疑似体験を通して、加齢による体の変化や気持ちを理解し、食事や入浴など日常の生活を体験することで生活への影響を学びます。

また、援助者はどのようにしたら高齢者の持てる力を引き出し、どのようにしたら安全を守る支援ができるかを考えます。

この演習を通して高齢者への理解が深まり、老年看護への興味・関心が広がります。

そして、実習では学生がひとりの高齢者を受け持ち、日常生活の援助等を実践し、温かいふれあいを通して看護の学びを深めることができるのです。

以上、今回は老年看護学における演習風景の一部を紹介しました。

機会があれば、実習の風景も紹介していきたいと思います。

※写真の掲載は、学生の皆さんの承諾を得ています。