「“聖隷花子ちゃん”、つるつる・ぴかぴか」の巻

こんにちは。聖隷花子です。6月初旬に登場して以来、今月は2回も登場します!

(みんなに、私のことをいっぱい知ってもらえて嬉しいな♪)

今回は夏バージョンで、涼しげなブルーの衣装にお召しかえしました!

今回は夏バージョンで、涼しげなブルーの衣装にお召しかえしました!

さて、今日は、聖隷花子が、母性看護学の演習と実習が一体となって実施される

授業風景を紹介しますね。

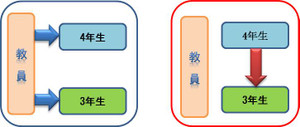

母性看護学では、既に病院で「母性看護学実習」を行っている4年生が、

大学で現在授業を受けている3年生に教える授業が実施されています。

先生たちは見守る程度です。

横軸(下記図左)だけの教育ではなく、縦軸(下記図右)での教育も組み入れています。

ピア・エデュケーション

その授業の様子を写真で紹介しますね。

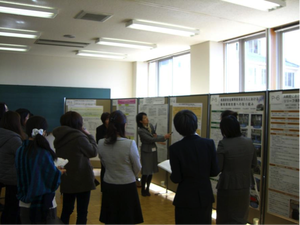

画面奥で、赤ちゃんを抱いて説明しているお兄さん・お姉さんたちが4年生で、

生まれてから1週間もたたない赤ちゃんをお風呂に入れた経験をもっています。

体験をもとに、まだ母性看護学実習を行ったことのない

3年生(画面手前の背を向けて座っている)へ、お風呂の入れ方を伝えています。

違う写真で、3年生の後輩を見てみると、

今後、自分たちも沐浴を実施するため、先輩から知識と技術を盗もうと、

必死に聞いていますね。

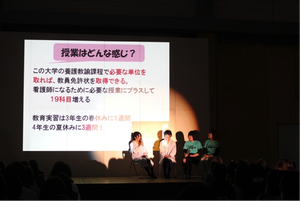

普段は先生から知識を得るお兄さん・お姉さんたちも、

身近な先輩から教えてもらえるので、頭に入りやすく、

質問がしやすいという話が聞こえてきます。

先輩から教えてもらった後に、個別に先輩から指導を受けることができます。

4年生のお兄さんは経験をもとに、堂々と教えていますね。

「○○先輩が説明を丁寧にしてくれたので、沐浴実施時のポイントがわかった」、

「先輩が1対1で教えてくれたので、とてもわかりやすい」と大好評です。

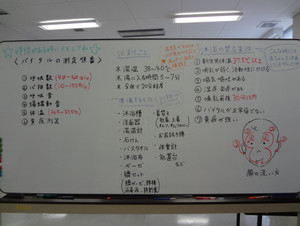

事前に赤ちゃんへのお風呂の注意点を教えてくれます。

ホワイトボードに、注意点などが書いてありますね♪

これを見ながら3年生はお風呂を入れていくのです。

3年生のお兄さん・お姉さん、実際の赤ちゃんをお風呂に入れる時に、

教えてもらったことを忘れないでね!

花子も、

「お兄さん・お姉さんたちが、私の特徴をよく知り

お風呂に入れてくれるので、いつもよりつるつる・ぴかぴかになるわ♪」

と上機嫌でした。