助産学専攻科の演習がスタートしました

聖隷クリストファー大学には、大学等で看護学を修めた後に入学し、1年間の学修で助産師の国家試験受験資格の取得をめざす「助産学専攻科」があります。

4月18日、新入生にとっては初めての、実習室を使用した演習を行いました。

演習内容の一部をご紹介します。

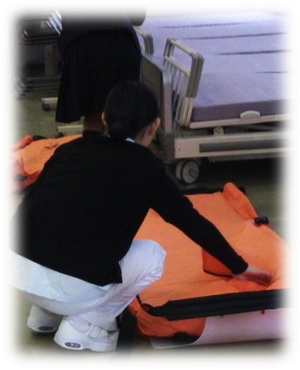

妊婦ジャケットを着用し、椅子からの立ち上がり・階段の昇り降り・流し台で食器を洗う動作・マット上で横になる等、日常生活の動作を体験しました。

乳房と腹部を合わせると約6.5kgです。

妊婦さんは重心の位置がどのように変化するか、身体にはどのような負担があるかを実感し、「お腹で足元が見えない~」という声も。

助産師を目指す学生は、体験だけではなく、ここからが専門的な学修です。

妊婦さん自身に生活の中で気を付けていただくことは何かを考える、妊娠によって起こりやすい身体の不快症状(マイナートラブル)はどのような原因で起きるのか、不快症状を予防または緩和する方法を学びます。

気がついたら、学生3名とも自然に手がお腹を支えています♪♪

お腹の中の赤ちゃんを守ろうとする気持ちも疑似体験できました。

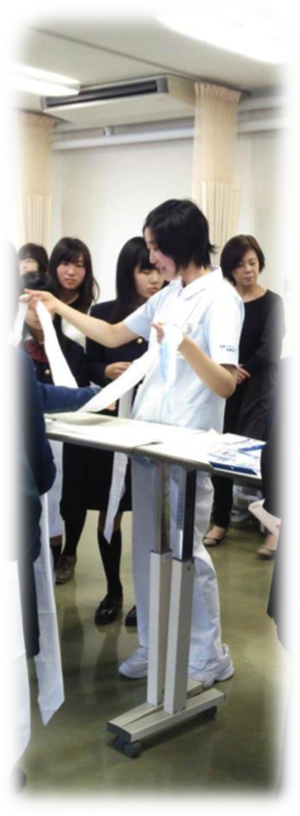

次は腹帯の巻き方です。

妊婦さんがご自分で巻くことができるように指導する技術を演習しました。

現在ではガードルタイプやベルト式が主流で、写真のような「さらしの腹帯」を普段に着けている妊婦さんは少なくなりました。

しかし、「着帯」は、お腹の赤ちゃんの成長を皆で喜び、安産祈願をするという風習として残っています。

きちんと着けると腹部が安定して気持ちがよく、腰痛を和らげる効果もあります。

最新の知識・技術を学ぶことはもちろんですが、このようにお産や子育ての長い歴史の中で受け継がれてきたものも学びます。