母性看護学実習の1コマ

みなさん、こんにちは。

3回目の登場、聖隷花子です(^0^)/

今回は、母性看護実習内の1コマをみなさんにお伝えしようと思います!

なぜ、私がみかんを持って登場かって?!

花子は、3年生が実施した調理実習に遊びに行ってきたからです。

(ちなみにみかんの下にチラッと見える緑のものは、

学生さんたち一生懸命、小口切りしてくれたネギです。)

母性看護実習では、妊産婦(妊娠または出産を経験した女性)さんへの

栄養指導として調理実習を取り入れています。

調理実習の目的は、

・妊産婦の栄養について考えることができる(非妊娠女性との比較)

・妊産婦の生活をイメージすることができる

・マイナートラブル(便秘や貧血等)を考慮した食事を考えることができる

です。

妊産婦さんたちに栄養指導を行う上で、自分たちで妊産婦にあった料理を考え

実践し、体感してもらっています。

軽度妊娠高血圧症がある妊婦さんへの栄養指導としては、

必要な摂取カロリー量を計算し、減塩食のメニューを考えます。

貧血がある産婦さんへの栄養指導としては、

鉄分と鉄分の吸収を促すビタミンが豊富に含まれ、

副作用の便秘にも効く献立を考えます。

授業で習った内容を生かしながら、調理を行い、妊産婦さんたちにどのような食事を

摂取してもらうとよいか考えてもらいます。

下左の写真では、一生懸命、天然だしを取った後、味噌汁を作ろうとしています♪

天然だしは、栄養豊富で無添加、塩分もありません。

お母さんや子どもにとっても安全・安心なのです!!

実際に天然だしをとることにより、よさを体感したうえで

お母さんたちにも伝えることができるのです。

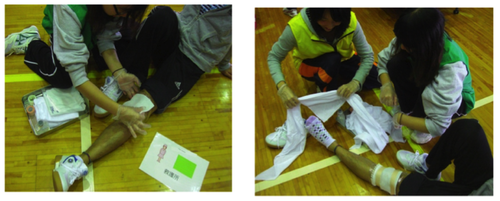

上右では、一生懸命ハンバーグをこねていますね。

エプロン姿もお似合いです。

便秘に効く料理としてひじきおくらバーグを作ってくれました。

見た目もかわいく、楽しみながら食べることができる1品ですね☆

各グループが対象設定し、その妊婦(褥婦)さんにあった料理を作ってくれました。

4グループとも、とっても綺麗にできましたね!

花子もとってもおいしくいただきました!!!

花子人生初の食レポとしては、

「1グループは、ひじきおからバーグは便通にとってもいいから嬉しいわ!

具だくさんのお味噌汁もおいしかったわ☆」

「2グループは、ブリの照り焼きが絶品だったわ!

彩りもよく楽しめた上に、鉄分が豊富なことが嬉しいわ☆」

「3グループは、豆腐ハンバーグがおいしかったわ!

ヘルシーな上にタンパク質が摂取できるところが、高ポイントだったわ☆」

「4グループは、丼のれんこんがシャキシャキしていておいしかったわ!

手軽にできるだけでなく、食感が楽しめてよかったわ☆」

この食事を生かして、妊産婦さんたちの栄養指導を実践できるといいですね!

学生さんたち、おいしくできました。はなまるです!!!