こんにちは。基礎看護学の水野です。

寒い日が続いていますね!

皆さんは風邪をひいたりしていませんか?

大学でも一時期インフルエンザが流行していましたね・・・。

息子が通う保育園では、最近年長組で1人ずつくらいインフルエンザに罹っているようです。

ママ友の園ではインフルエンザが大流行した!という話も聞きました。

うちの息子のような乳児クラスはインフルエンザが流行ったら大変!

園の職員もみんなマスクをして感染予防に努めているようです。

この時期の感染予防、大事ですね。

さて、とうとう来ました!1歳6か月健診のお知らせ!!

2年生はちょうど今、実習中ですね!?

1歳6か月健診では、からだ、運動面、こころ・発達面、生活リズム、食事、歯、子育て・家族の様子などをみてくれます。

浜松市では4か月のときと10か月のときに健診が公費で受けられるので、そのときに受けたっきり。

鼻水や咳での受診や予防接種で毎月のように小児科に行っているけど、いざ“健診”となると緊張しますね!!

「お母さん、虫歯になってますよ。歯磨きしてますか?」

とか言われたら、歯磨きしてたとしても“私、ちゃんと子育てできてない・・・”って思っちゃいますよ、きっと。

なので、風邪で実家に預かってもらってた間に歯磨き大嫌いになってしまった息子に、何としてでも“歯磨きは朝晩しました!”という事実を作ろうと必死に格闘中。

アンパンマンや機関車トーマスなど、好きなアニメを見ながらやったり、甘い味のマウススプレーや歯磨き粉を活用したり。

まだうがいができないので、フッ素入り歯磨き粉をガーゼで拭き取るのが面倒でした。

最近は、キシリトール入りのタブレットを使ってます。

本当は歯磨き後に使うものだけど、大好きなグレープ味のタブレットをなめてる間によだれまみれになりながら磨くのが一番磨きやすいし、楽です。

でも、まだイヤイヤするので、指を噛まれながら毎朝・毎晩格闘してます!!

成長・発達も気になります!

見た目子どもらしい体型してるし、太すぎるわけでもないし、歩くし、ボールも投げるし、蹴るし、できることは増えてきたけど。

最近は「タクシー」と「バス」と「救急車」が大好きで、ワゴン車とかトラックとか見ると全て「バス」、白い車は「ちゅーちゅーしゃ」って言ってるけど。

それでも、この行動はいいかしら?と不安になることがたくさん!

先日、保育園の懇談会で、「早寝・早起きのリズムをつけてくださいね」と言われ、“うーん?夜更かしは何時から??朝は何時までに起きればいい?私、大丈夫?”と心配に。

ママさんたちにも聞いたら「私も!何時か聞きたかった!」と。

ママ同士で、夜は9時までに寝かせばいいね、朝は7時までに起きればいいね、と確認。

毎日朝5時から6時半までには起きてるし、夜は8時台に寝るので大丈夫かな。

家に帰ったとき、食事の前の手洗いも、まだまだ「泡あわしようね」とか「はい、手を洗うよ!」と洗面所に連れていって、抱き上げて洗わないといけないので、大変。

「ペチャペチャ」と、濡れた袖を見て言われます・・・。

言葉の発達は順調のようです。

食事が一番問題かな。

「あった!」とウインナーやエリンギ、しめじ、レーズンだけつまんで食べる、トーストはきなこかかったところだけを剥がして食べる、キャベツはベェーッと出してポイする、納豆ごはんは好きだけど、ママの納豆を先に食べようとする。

午後のおやつはエンドレス・・・。

膝に座らせると食べるけど、椅子はイヤとか。

保育園でおままごと遊びをしてエプロンをしていたからか、お食事エプロンはイヤって外すので、急いで普通のエプロンをネットで注文。今日届くかな?

自我が出始めてるので、難しいお年頃。

お散歩も外遊びも、切り上げ時を真剣に悩み、保育園の先生のマネ。

「いっぱい遊んだねー。楽しかったねー。まだ遊びたかったねー。また明日遊ぼうねー」

こんな子どもたちが大集合する1歳6か月健診!実習楽しみですね!!

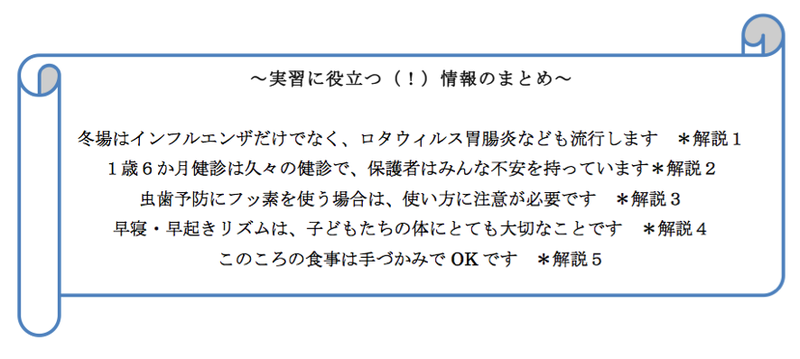

*解説1 ロタウィルス胃腸炎は特に感染力が強く、実習ではもらわないよう要注意です。

*解説2 看護者はこれまでの育児をねぎらい、保護者を不安にさせない対応が大切です。

*解説3 フッ素入り歯磨きは飲み込まないようにすること。中毒になる場合があります。

*解説4 本当は「早起き・早寝」(早起きするから早寝ができる)です。日本の子どもは世界でも有名な夜更かし・寝不足で、脳発達や将来の体への影響が心配されています。

*解説5 「手づかみ食べ」は目と手と口の協調運動であり、摂食機能(食事をする機能)の発達の上で重要な役割を担う(2007年「授乳・離乳の支援ガイド」厚生労働省)

結論:水野先生のお子様は変わらず健康で理想的な成長をしており、特に起床と就寝の時間が素晴らしい!

厚生労働省も勧める「手づかみ食べ」もバッチリで、水野先生は子育て上手な優秀なお母さんです。

(解説:小児看護学 宮谷 恵)

(レイアウト:老年看護学 松元 由香)