在宅看護学実習 終了しました!

2014年10月20日から開始した在宅看護学実習が、2015年6月19日に終了しました。

2週間実習、159名が履修しました。

学生が同行訪問することにご協力いただきました地域の皆様、

実習施設のスタッフの皆様、ありがとうございました。

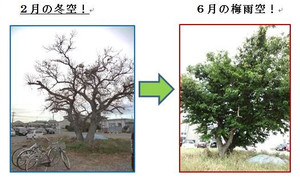

実習施設の学生駐輪場の栗の木も、冬の姿から、

6月の青々とした姿に変化しました。日々栗の木に励まされ頑張りました。

2週間実習、1日間はケアマネージャーさんと同行訪問をさせていただきました。

2週間実習、1日間はケアマネージャーさんと同行訪問をさせていただきました。

今日は、大学に隣接したケアマネージャーさんの事業所実習なので、歩いて移動します。

5日間は、訪問看護ステーションで同行訪問をさせていただきました。

学生が後部座席に乗り込み出発するところです。1時間の訪問看護頑張りましょう!

スタッフカンファレンスにも参加させていただき、福祉機器取扱いの勉強会も参加してきました。

スタッフカンファレンスにも参加させていただき、福祉機器取扱いの勉強会も参加してきました。

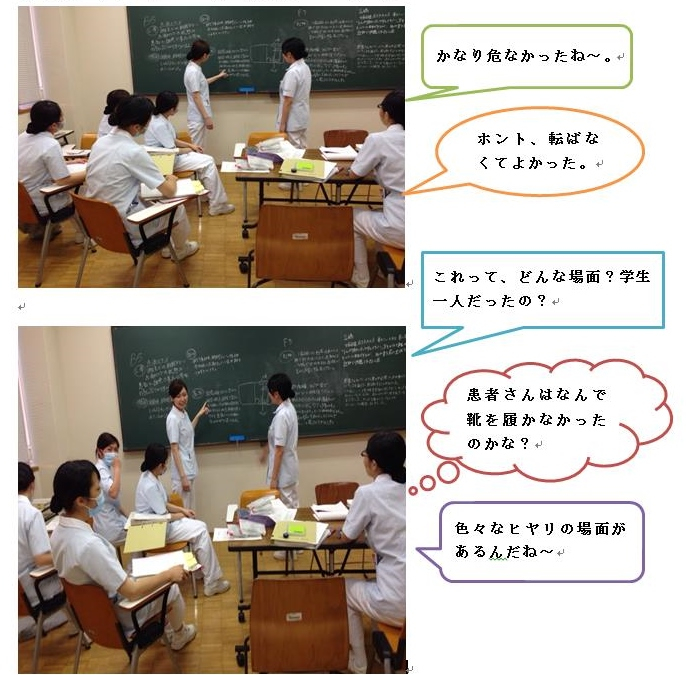

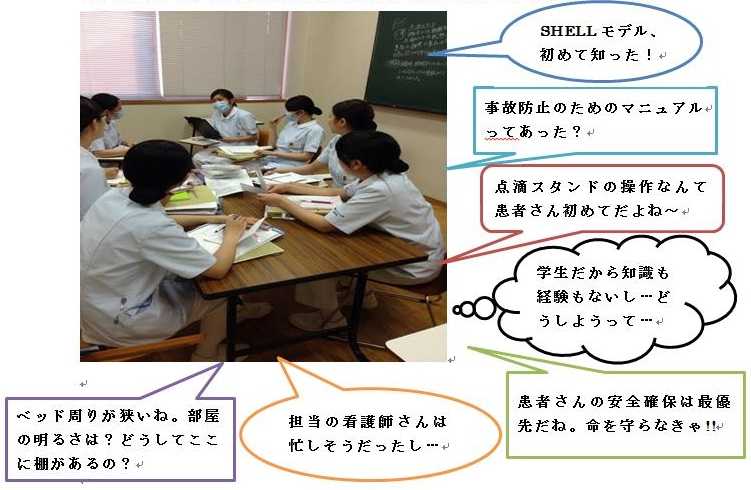

2週間実習最終日は、全員が帰校して、まとめのカンファレンスを行います。

学生の発表を傾聴し、ディスカッションをしています!なんだか楽しそうです。

このグループはカンファレンスが終了して、

学生による実習評価を行っています。

教員も学生から評価を受けます。

教員は席を外して学生が評価しやすい環境を提供しています。

写真の掲載については、実習施設・学生からの許可を得て掲載しています。