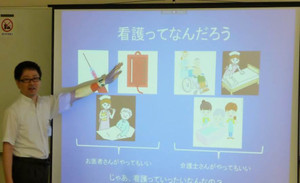

中学生に「命の大切さを伝える授業」(性教育)を行いました♪♪

助産学専攻科ではカリキュラム「ウイメンズヘルス実習」の一環として、毎年1回、「命の大切さを伝える授業」と題した性教育授業を実施しています。

7月14日(火)、専攻科学生17名が併設校の聖隷クリストファー中・高等学校で中学3年生48名を対象に行いました。併設校での実施は5年連続ですが、毎年、事前に対象生徒さんの様子やご希望をお聞きして内容を工夫しています。

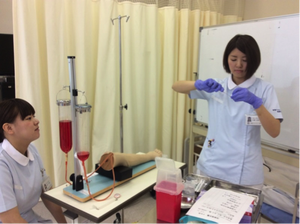

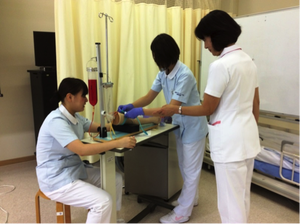

下の写真は講義場面です。今回は講義・寸劇・実験・グループワークと盛り沢山で場面転換が多かったため、1つの会場内で生徒さんの移動がスムーズに行えるようブルーシートとテーブル席に仕切り、使い分けました。

「ウイメンズヘルス」と言っても、女性のみを対象にするのではなく、学内では「ヒトの性と生殖をめぐる健康課題の支援」に必要な基礎的能力を養うために、「思春期のセクシュアリティ・発達課題」「健康教育のプロセス」を学習します。

そのうえで、性教育の企画から実施・評価までを専攻科学生が主体的に行う点が特徴で、準備期間4か月を経て本番を迎えました。対象校の先生方や養護教諭の先生からアドバイスを受けながら、皆でアイデアを出し合い、協力して進めてくれました。

「思春期」は第二次性徴を迎える時期ですが、身体とこころの発達には個人差が大きいので、他の人と違っても大丈夫!性に対する興味や経験も個人差があります。男女交際については、相手を思いやり、自分だけでなく相手のこころと身体を大切にできる態度、自分の意思を相手にきちんと伝えることの大切さに気づくことで、今後にいかせます。

そこで、今回の授業目標として①自分の身体とこころを大切にするとともに、相手のこころと身体も大切にするこころを育てる②将来、幸せなお産、家族を築くために妊娠・出産に対する正しい知識を身につける、をあげました。

具体的には、男女の恋愛における“性の問題”を専攻科学生が寸劇で演じ、中学生に自分たちに起きたらどうすべきかをグループワークを通して考える機会を提供できるよう企画しました。心配事が生じた時に落ち着いて対処できるよう、相談窓口もご紹介しました。

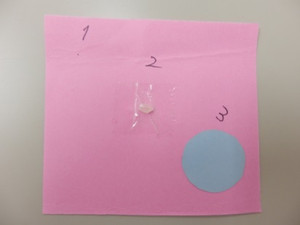

これは専攻科学生が手のひらサイズで作成したもの。会場で全員に配布し、質問しました。

Q:受精卵の大きさに関するクイズです。受精卵の大きさに近いのはどれでしょう?

A:1 鉛筆の先端で付けたくらい 2 米粒くらい 3 1円玉くらい

(正解はこの記事の最後をご覧ください)

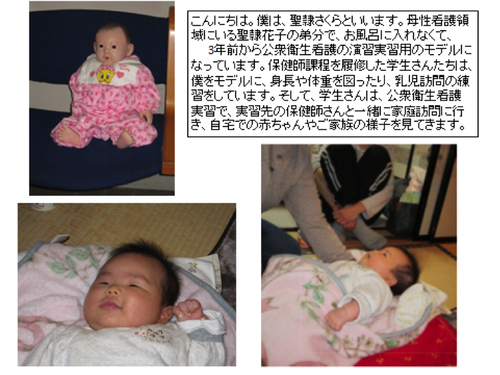

休憩時間には生後1週間以内の赤ちゃんと同じくらい(約2900g)のモデル人形を使用して抱っこ体験をしてもらいました(私服で対応しているのは専攻科学生)。

生徒さん、優しく、上手に抱っこしてくれていますね。「あんなに小さかった受精卵がこんなに育つなんて、スゴイなあー」

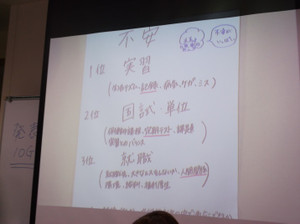

「性感染症」って、なあに?

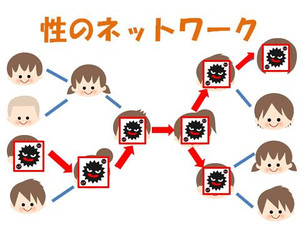

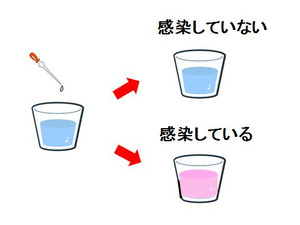

次に、いくつかの病気の解説をしました。中には、多くのヒトが元々もっている菌があり、普段は健康に影響ないのですが、抵抗力が落ちている時などに症状が現れる病気があります。性行為の経験がなくても、下着や便器、温泉などで感染する場合もありますから、症状についての知識をもってもらえるようお話ししました。感染しているかは外から見ただけではわからないことが多いので、本人に自覚がなく、検査や治療を受けていない場合には性行為の相手にうつしてしまう原因になります。

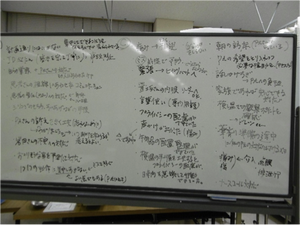

そこで、「性のネットワーク」をシュミレーションする実験に参加していただきました。

まず、全員に無色透明の液体を入れたコップを持ってもらいました。いくつかのコップにはあらかじめ希釈した薬液を入れてあります。(注:生徒さんには、薬液を使用することを事前説明し、身体や衣服に付かないよう慎重に扱ってほしいこと、付着してしまった時はすぐに知らせてもらうようお願いしてあります。実験には専攻科学生が側に付きました。)他の人と液体を混ぜて同量になるようコップに戻します。この時点ではまだ無色透明のままです。次々と違う人との交換を繰り返してもらいました。最後に、ある薬液をスポイトで入れると・・・・反応で液体の色が変わった人と変わらなかった人がいます。しかし、最初から薬液が入っていたコップの何倍ものコップで色が変わりました。会場内は生徒さんの声で大いに盛り上がり⤴ました!!

生徒さんに書いていただいた事後アンケートを専攻科学生が集計した結果、授業の目標をほぼ達成できたことがわかりました。自由記載には「わかりやすかった」「楽しく勉強になりました」「(専攻科学生が)優しく接してくれた」という感想がみられました。専攻科学生にとっても特にグループワークではピア(仲間=今回は専攻科学生)が入ることの効果を実感できたようです。準備期間には講義や実習もあり、大変だったと思いますが、実施後の振り返りでは若干の改善点とともに大きな達成感を述べてくれました。さらに、助産師が性教育を行うことの意味を考える機会になりました。

学校側からは「1回だけの実施ではもったいない。他の場所でも実施してはどうか。」と言っていただき、うれしい限りですヽ(^。^)ノ。残念ながら1年間のスケジュールでは1回の実施が精一杯ですが・・・。この経験は専攻科を修了後に助産師活動の中で活かしてくれることを期待します。

ご参加・ご協力いただいた中学生の皆様、学校の先生方に深く感謝いたします。

最後に、クイズの正解です。「No.1鉛筆の先端で付けたくらい、約0.1mm」

健康相談では、尿検査、血圧測定、体組成計測定などが行われ、そのあと、保健師さんや栄養士さんから個別の説明が行われました。

健康相談では、尿検査、血圧測定、体組成計測定などが行われ、そのあと、保健師さんや栄養士さんから個別の説明が行われました。

この集会所で、

この集会所で、