本学は、シンガポールにあるナンヤン理工学院(NYP)と交流協定を結んでいます。

毎年、国際交流を希望する看護学部の学生が、研修や実習のためにNYPを訪問しています。またNYPの看護学生も来日し、本学を拠点に研修・実習を行っています。

今年も、NYPのヘルスサイエンス学部で看護ディプロマコースを専攻する3年生2名が、8月末に看護実習のために来学しました。

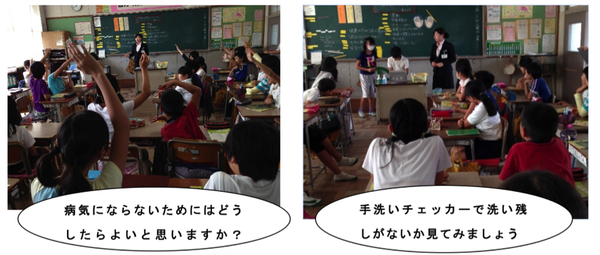

実習生は、約1か月間、ホームステイや交流会で本学学生との交流を深めながら、本学での講義を皮切りに、一般病院、高齢者施設、訪問看護ステーション、健康診断センター等で看護実習を行い、日本の文化、ヘルスケアシステム、看護実践について学びました。

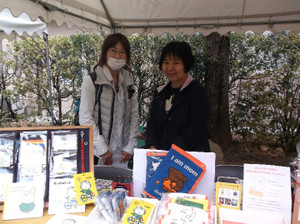

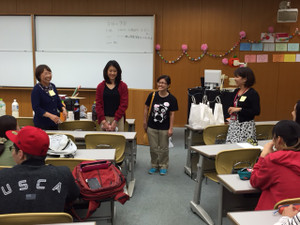

-実習生と本学学生との交流会-

前列左から5番目がMs.Jemima Tan Shen Neo、

6番目がMs.Yeo Jia Yee

-実習生と本学学生との交流会-

-実習生と本学学生との交流会-

シンガポールについてプレゼンテーションしたり…

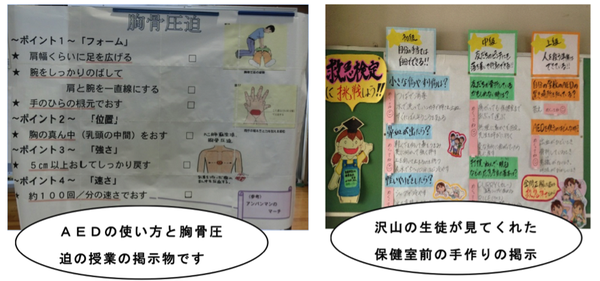

-看護学部アドバイザー会に参加-

看護学部のアドバイザー会にも喜んで参加しました。

実習では、積極的に疑問を問いかけ、ケアに参加していました。

場に順応する力が優れており、真摯に学ぶ姿勢に指導者さんも感心しておられました。

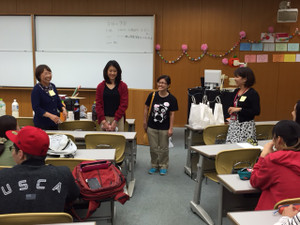

実習報告会には、実習生と、シンガポールでの国際実習に参加した看護学部生、看護学部教員や国際交流センター職員が参加しました。

シンガポールと日本におけるヘルスケアシステムの違いや、医療・看護に関わるシステム・関わりや技術の違いなどについて意見を交換しました。

実習生は、高齢者ができるだけ自立して生活することを目指したセルフケア援助・支援のありかたや、病棟のシステマティックな業務分担により、忙しい看護師が患者様と関わる時間を確保していることなどを例にあげて、個を尊重し、大切にする日本の看護に関心を寄せていました。

国やヘルスケアシステムは違っても、

看護の対象を大切に想う気持ちは万国共通なんですね。

嬉しくて、心が温かくなりました。

実習生の達成感と充実感にあふれた笑顔が印象的でした。

実習生は、冬までシンガポールで実習を続け、来春、看護師としてデビューします。

日本での実習を乗り越え、また一回り成長したふたりの今後のご活躍を期待しています!

国際交流センター運営会議

看護学部構成員 樺澤三奈子