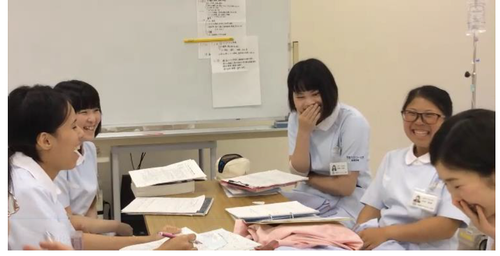

社会人学生 頑張っています!

本学部には、看護以外の社会人経験がある「社会人学生」が在籍しています。日ごろから彼女・彼らが勉学に励む熱心な姿に感心していましたが、このたびインタビューに答えてくれましたので、以下にご紹介します(全員、現在2年生です)

タイトル:これが精一杯

<Eさん 女性 30歳代(半ば)>

①プロフィール

入学前の社会人経験:託児所保育士

入学の動機:たくさんの家族と出逢って、看護の専門性が必要だと感じたから

②本学部に入学してどうだったか

現役時代と違って、誘惑が少ないので、至って真面目な学生になれる・・はずなんですがっ。年齢差は覚悟していましたが、社会人仲間がいてくれて、正直、ほっとしています。

③本学部で学んでいてよかったこと

先生方がとにかくバラエティに富んでおられるので、お話しさせていただくだけでも学びになります。学生数は多いですが、学生のやる気に応じて課外にも個別に対応してくださるので、恵まれた環境だと思います。

④社会人学生ならではの困りごと

大学職員と間違われているのか、春は新入生から、めっちゃ挨拶されます。申し訳ないです。

⑤最後に一言

現役学生さんたちの感性やパワーに引っ張ってもらってこその学び直しだと感じることが多いです。皆さん、おばちゃんの面倒見もよくて・・さすが、白衣の天使のたまごさんたち(笑)ありがとうございます。

<Yさん 女性 アラフォー>

①プロフィール

入学前の社会人経験:会社員→主婦

入学の動機:出産時に出会った助産師さん看護師さんのような素敵な女性になりたいと思ったことや、色々と経験する中で、心と体が健康でないと自分自身の人生を歩めないと感じ、看護を学ぶことで自分、家族、社会のためになればと思ったことからです。

②本学部に入学してどうだったか

当初は若い子たちに馴染めるかなとドキドキしましたが、取り越し苦労でした。皆さん優しいです!勉強はブランクがあり、慣れるまで大変でした。というか、今でも大変です…やりがいを感じますが、この年齢でかなり無茶なことしているんじゃないかと思ったりもします。

③本学部で学んでいてよかったこと

社会人経験はあっても看護や医療の分野については素人でしたので、新鮮で刺激的な学びの毎日を送れることです。世の中にはまだまだ知らないことばかり。全身をフル稼働しているので老化防止にもなっていると良いなと思います。

④社会人学生ならではの困りごと

学生は授業を休めないので授業参観などの行事に行くことができなくなりました。子どもはそこそこ大きいので「来なくていい」と言いますが…また、ママ友との井戸端会議にも参加できなくなったのでメールでやり取りするなどして情報交換するように努めています。

⑤最後に一言

社会人が大学で学ぶにはたくさんのハードルを越えなければならないのですが、その分得るものが大きいと思います。一人の力だけでは到底成しえないことなので周囲の方々に助けていただきながら、感謝の気持ちを忘れずに、目標に向かって頑張っていきたいと思っています。

<Mさん 女性 20歳代後半>

①プロフィール

入学前の社会人経験:2輪車の整備士

入学の動機:祖父母を癌で亡くしたのをきっかけに終末期医療に関わる仕事を目指したいと思ったからです。

②本学部に入学してどうだったか

入学前は、大学生活が一体どのようなものになるのか想像もつかず不安ばかりでしたが、入学してからは多くの良き仲間たちに支えられて楽しい大学生活を送ることができています。特に元気いっぱいの現役の方達からはいつも元気を分けてもらっています。

③本学部で学んでいてよかったこと

今の学部で気がついたことは、160人近くいる中で話をしたことが無い方も沢山いるのですが、演習や実習などで同じグループになったときにはすぐにみんな仲良くなれることです。素敵な仲間達に出会えて良かったなと感じます。

④社会人学生ならではの困りごと

社会人としての悩みは、リードし過ぎないように適当な距離を保つことが難しいと感じるときです。現役の方たちに優先的に様々なことを経験して頂きたいと思っているのですが、頼られるとついつい仕切ってしまうこともあるので、でしゃばり過ぎずにちょうどよく…というのがなかなか難しいです。

⑤最後に一言…。

今までの学生生活を通して仲間達から非常に多くのことを学ばせてもらっています。特に現役の方達の考え方は私にとってとても新鮮に感じられることが多く、いつも色々な発見にわくわくします。そして、多くの素敵な仲間達にいつも助けられていることを幸せに感じます。私自身も、社会経験を積んだ者として何かしらの役に立てているといいな…と思うばかりであります。

タイトル:手に年齢が出る

<Tさん 男性 30歳代後半>

①プロフィール

入学前の社会人経験:LSI(大規模集積回路)開発設計のエンジニア

入学の動機:身近な人の病気を見て看護に興味を持ち、人からも向いていると勧められた。(本学に入学したのは)静岡県西部でとても知名度があり評判が良い聖隷グループの医療施設で実習を受けることができるため、そこで高度な看護技術を学ぶことができると感じたからです。

②本学部に入学してどうだったか

入学する前は、同級生とは倍ぐらいも違う年齢ということで若い人と一緒に大学生活を送ることができるかという点や勉強についていくことができるかという点ですごく不安でした。でも、入学してみると、普通に会話をしたり一緒に遊んだりすることもあったり、何とか勉強もついていくことができて、あっという間に1年が経ち、2年生になっていました。

③本学部で学んでいてよかったこと

学生想いで、個性のある先生方がいることです。将来患者さんの命を護る看護師になるということから厳しい時もありますが、私たち学生のことを想ってくださっているからこそ厳しく指導していることが伝わってきます。でも、ふざけても良いところでは楽しく接してもらえるので、メリハリがあります。

④社会人学生ならではの困りごと

保護者や学校関係者と間違えられることがあることで、入学式の時に受付の人に保護者と間違われてしまった時はショックでした(笑)。

⑤最後に一言

同級生の若い人と比べると記憶力や体力が劣ると感じますが、何とかやっていくことができているので、私と同じように社会人で看護師になりたいという方がいたら、ぜひ頑張って欲しいと思います。

<Yさん 女性 30歳代前半>

①プロフィール

入学前の社会人経験:企業の中にある保険の仕事をしていました(支店の1つとして…)。本社は名古屋なので1人で従業員さんの保険のことをやっていました。

入学の動機:シングルマザーで下の子が3才になったので?子供の将来の安定を考えて…高卒の資格もなかったので高認(高等学校卒業程度認定試験)をとりオープンキャンパスでこの学校に決めました。

②本学部に入学してどうだったか

家庭との両立は大変ですが、いい仲間に恵まれて何とかやっていけています。

③本学部で学んでいてよかったこと

“看護”についてすごく考えることができる授業がたくさんある。自分自身の他者に対する考え方もすごく変わった。

④社会人学生ならではの困りごと

やっぱり子供が熱とか風邪をひいた時、困っちゃいます(汗)学校で預けられる所があったら…とずうずうしいことを考えてしまいます(笑)あとは金銭面ですね…実家ではないですし、子供2人を育てながらの大学の学費…大変です(笑)

⑤最後に一言

学費は高いですが大学を選んでよかったと思っています。専門学校より少し時間にゆとりがあるため参観会にも参加できているし…お金はきついがなんとかなる!!(笑)私が何とかなっているのだから…(笑)まよっている人はまよっている場合ではないですよWW

タイトル:若気の至り?(注・写真タイトルはすべて社会人学生がつけたものです。最後の写真はウサギだということで、Tさんはとても恥ずかしかったそうです)

↑

最初の写真、元はコレですよね?

文責:社会人学生を脅し?質問への回答&写真を提供してもらい、楽をさせてもらった小児看護学 宮谷 恵