NYP実習生との国際交流 in September

みなさん、こんにちは。

朝夕がめっきり涼しくなり、夜は虫の音も賑やかになりました。 大学生の長い夏休みも終わり、新学期が始まりましたね!皆さんは、それぞれどんな休暇を過ごされましたか。

一回り成長した元気いっぱいの皆さんに、また大学でお会いできる事を嬉しく思います。

さて本日は、現在来日中の海外実習生、ケリーさんとマルカスさんについてご紹介します。

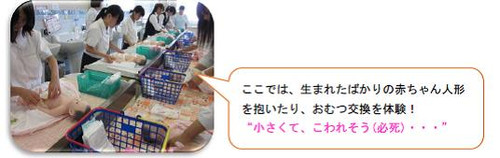

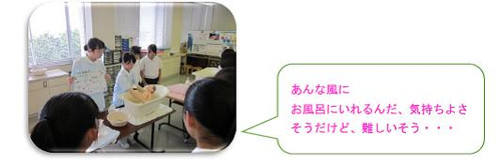

ケリーさんとマルカスさんは、シンガポールのナンヤン理工学院(NYP:Nanyang Polytechnic)で看護を学ぶ3年次生。

本学の実習先でもある病院や高齢者施設で、約1か月の実習を行っております。

言葉や文化、教育・保健医療制度も異なりますが、患者さん中心のケアに対する想いは同じ。

毎日活き活きと、臨床での学びを積み重ねています。

我々スタッフが時々通訳で同行すると驚くのですが、彼らは実に積極的。

現場の看護師の方にどんどん質問を投げかけ、自分の興味のある事については、「学びたい!」という気持ちを前面に出します。

慣れない外国での実習は大変だと思うのですが、いつも笑顔を絶やさず、前向き。 日本の学生さんも、負けていられませんね!

そんなお二人からお話を聞いてみると、文化や方法は異なっても、看護の基本は共通。ただ、シンガポールは多民族国家ということもあり、看護師として働くのは、実はとても大変なのだとか。

お二人の目には、日本はシンガポールと比べると日本の 看護師は職場

他にも、日本では患者さんとの対話を大切にしており、高齢者の自立を支援する患者教育も素晴らしい、などなど。 こちらにも、新鮮な気づきと刺激、学びをもたらしてくれる存在です。

また、実習先での学びと同じぐらい大切なのが、本学での国際交流活動。

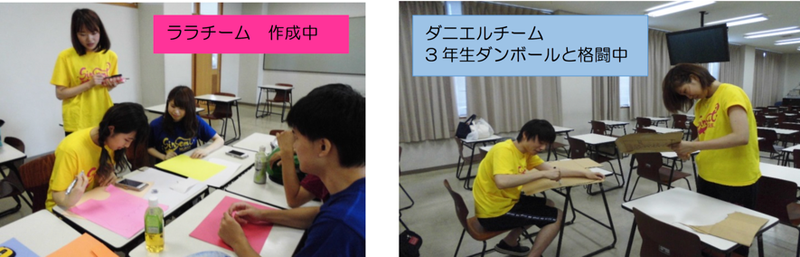

今年は、ボランティアの学生さんが、日本語会話練習のセッションを開いてくれたり

歓迎会を開催してくれたり

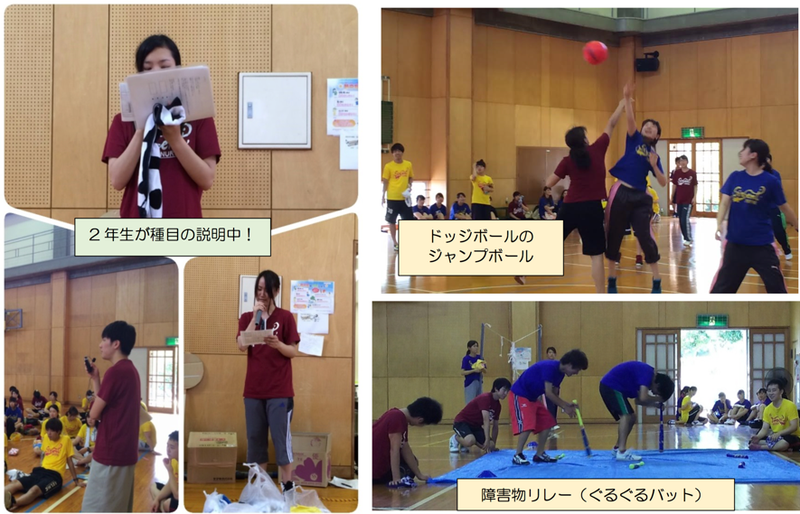

交流会で一緒にリクレーションを楽しんだり

その他にも、イロイロと楽しい交流の機会が沢山ありました。

つたない英語でも、お互いに理解したい、という気持ちがあれば心は通じるものですね。

一緒に過ごした時間を大切に、同じ看護師を目指す者同士、これからも互いに学び合って、友情を育んでいけることを願っています。

最後に、お忙しい中海外実習生を受け入れ、日々丁寧にご指導をしてくださっている看護師の方々、および関連施設の皆さまに、改めて深く感謝申し上げます。

*お二人からのメッセージをご紹介します*

>マルカスさんより

Back in June 2016, I had the privilege and opportunity to be selected for the overseas immersion program (OIP). Without a second thought; Japan was my only selection from the myriad of destination choices. I have always loved the country from my first trip here on leisure in 2014. I love the bustling cities (Osaka) and stillness of the countryside (Shizuoka), the focus on precision craft alongside the fascination for tech (nursing skills), the modernity of everything juxtaposed against the beauty of the traditional and so much more ("love thy neighbour as you will love thyself") – it’s genuinely different from anywhere else I’ve been, and brilliant with it.

■ privilege: 特権、名誉

■the overseas immersion program (OIP): 海外イマージョンプログラム

■myriad: 多様な

■destination: 目的地

■bustling: 賑やかな、忙しい

■stillness: 静けさ

■ precision: 正確さ、精密さ

■ craft: 技能、技術、工芸品

■ fascination: 魅了

■ tech: 技術

■ modernity: 近代性、現代性

■ juxtaposed: (対比させるために)並べて置かれた

■ "love thy neighbour as you will love thyself": あなたの隣人を自分と同じように愛しなさい

■ genuinely: 本当に、真に

■ brilliant: 見事な、優れた

>ケリーさんより

It is hard not to love Japan. Beautiful and evocative, Japan awakens all my imagination and captures my heart easily. Japanese people are very warmhearted, most of them are willing to help us even though we having the language barrier. Besides that, I'm so touched by the story of Seirei founder-Mr Tamotsu Hasegawa; he is so kind and dedicated to helping people even he is passing away. This reminds me to be more compassionate as a nurse in the future. I will hold close my fond memories of Japan and hope that one day I will return to experience more of this beautiful country.

■evocative: 刺激的な

■awaken: 目を覚まさせる、呼び起こす

■capture: ~を捉える

■founder: 創始者、創設者

■dedicated: 献身的な、ひたむきな

■compassionate: 思いやりのある、心の優しい

■fond: 好きな、好んで

P.S.

国際交流ボランティアに興味のある方、我々スタッフと一緒に働きませんか?

詳しくは、国際交流センター、または英語教員(渥美)まで。

看護学部(英語担当):渥美