春セメスター最初の「急性期看護学実習」が終了しました。

2016年度が始まり早6月となりました。

この時期、本学卒業生の1年目ナース皆さんの姿を臨床実習の現場で見かけます。4年生は一生懸命に働く先輩の存在に刺激を受けつつ、将来の自分を想像しながら実習に取り組んでいるように思えました。

今日はそんな専門職としての自覚がより一層高まってきた4年生の急性期実習学内発表会の様子をご紹介します。

急性期看護学実習は3週間の実習で、学生は3-5名のグループに分かれ、各病棟で手術を受ける患者さんを受け持たせていただき看護を学びます。今回は、学生23名が7グループに分かれ、聖隷三方原病院・聖隷浜松病院で実習を行わせていただきました。

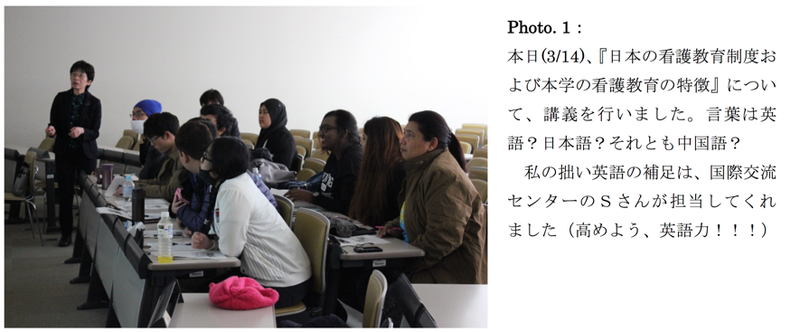

発表会は、実習の最終週に学内で行われるもので、学生は各診療科の特徴を踏まえながら、自分たちの実践を発表し意見交換を行います。

発表会は学生主体で運営されます。

グループメンバーで協力し合い発表を行います。

色々な質問がでて意見が活発に交わされます。

時折、意外な?質問や意見があり盛り上がります。

発表会が終わると、ほっと一息(学生も教員も)。

各グループの写真をパシャリ。

藤浪グループ

氏原グループ

森グループ

松井グループ

学生の皆さん一人一人が確実に成長していることを実感できた発表会でした。

皆さん、お疲れ様!