学生レポート:看護学部の新入生セミナーに向けた準備

春とはいえまだ浅く、風に冷たさが残る日が続く中で、梅や桜の開花が見られ、少しずつ春を感じられるようになってきた今日この頃です。

看護学部は、4月に行われる新入生セミナーに向けた準備のための全体会が3月3日に行われました。

新入生セミナーとは、在学生が新入生の皆さんを歓迎するために行われる行事で、通称「新セミ」と呼んでいます。新セミの内容は、新入生と在学生の交流運動会や、上級生からのメッセージ、キャンパスツアーなどがあります。毎年とても盛り上がり、看護学部みんなで交流し、思い出に残る楽しい行事となっています。運動会は、20チームに分かれて、しっぽ取りやドッジボール、玉入れなど様ざまな競技で競います。

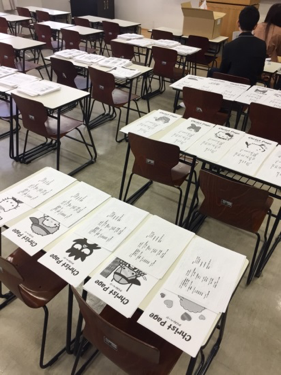

3日の全体会では、変更事項の確認や、運動会チームの看板作りの仕上げ、各担当にわかれて準備が行われました。

私が担当している新セミの冊子の「クリストページ(通称:クリぺ)」は印刷と製本にかなり時間がかかってしまいましたが、自分の持ち場が終わった人達が手伝いに来てくれて、仲間の優しさを改めて感じ、心が温かくなりました。

在学生は、新入生の皆さんに楽しんでもらえるように、心をこめて一生懸命準備をしています。4月から看護学部に入学される方は、ぜひ楽しみにしていてくださいね。そして在学生スタッフのみなさん、精一杯楽しみましょう。

(ブログ担当:もりや)