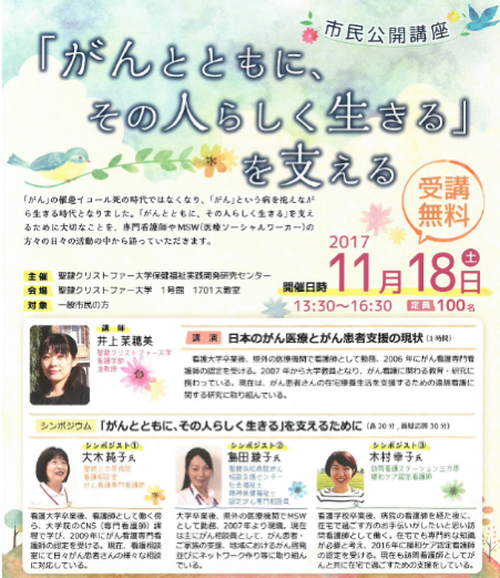

★市民公開講座-「『がんとともに、その人らしく生きる』を支える」を行いました

2017年11月18日(土)、冷たい雨が降るなか、市民公開講座に約40名が参加してくださいました。

聖隷クリストファー大学保健福祉実践開発研究センターが主催する市民公開講座は、毎年、医療や福祉を取り巻く状況をふまえてテーマを設定しています。

今年度の市民公開講座のテーマは、日本では2人に1人が罹患し、3人に1人が亡くなるとされる疾患である「がん」に焦点を当て、「『がんとともに、その人らしく生きる』を支える」と題して、講演およびシンポジウムを行いました。

看護学部の教員3名がセンターのスタッフとともに企画・運営に携わりました。

近年、日本におけるがん医療、がん患者支援対策は大きく変化しています。

2016年12月には、がん患者の雇用継続などを盛り込んだ「改正がん対策基本法」が成立し、市民公開講座直前の10月24日には「第3期がん対策推進基本計画」が厚生労働省から発表されました。

これらの施策により、都道府県、市町村やがん診療連携拠点病院は、患者さんやご家族が安楽に、安心して生活できるような具体的な支援を提供することになります。

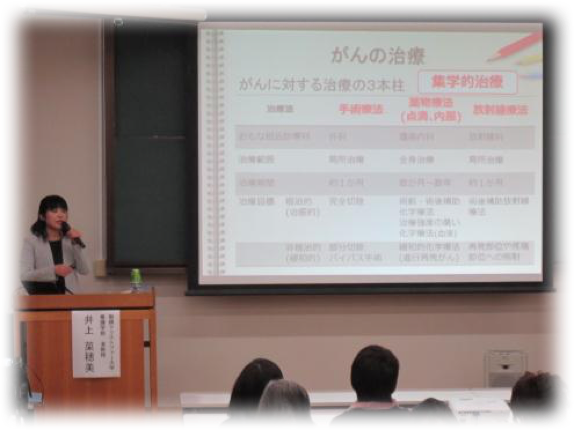

はじめに、このブログを担当している井上が、がんの疫学と病態・治療、日本におけるがん医療とがん患者支援の現状について、講演を行いました。

次に、シンポジウムとして、臨床で活躍されているシンポジストの先生方が実践されている支援の内容や、感じている困難、今後のがん患者さんと家族を支援するうえでの課題などをご発表いただきました。

お一人目は、聖隷三方原病院看護相談室の大木純子さん(がん看護専門看護師)です。

地域包括ケアシステムや、がんの診断・治療の経過や、がんと診断されてからその生涯を自分らしく生き抜く「がんサバイバーシップ」についてお話しいただきました。

お二人目は、聖隷浜松病院がん相談支援センターの島田綾子さん(医療ソーシャルワーカー)です。

島田さんには、がん相談支援センターの役割、就労世代のがん患者さんの現状と支援、がん治療と生活との両立のための取り組みについて、医療ソーシャルワーカーの立場からお話しいただきました。

三人目のシンポジストは、在宅での患者・家族支援について、訪問看護ステーション三方原の木村幸子さん(緩和ケア認定看護師)です。

木村さんは、訪問看護師の役割や在宅で生活されているがん患者さんとご家族への支援の実際について、事例をもとにお話しいただきました。

会場からは、がんサバイバーの方からのご意見やご質問、医療職の方から他職種連携についてのご質問などをいただき、質問にお答えしながらシンポジウムが進行しました。

また、シンポジウム終了後も、会場では参加者の皆さまとシンポジストの先生方との間で、活発な意見交換が行われていました。

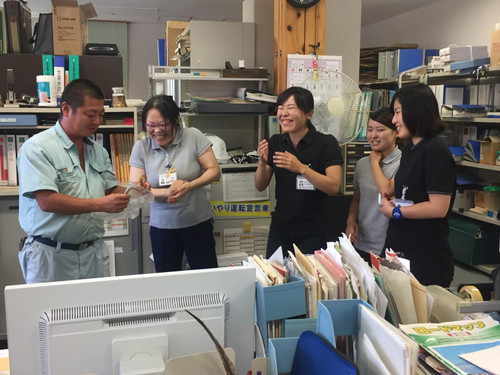

そして、市民公開講座が終わったあとの記念撮影です(終わった後のほっとした笑顔です)。

シンポジストの先生方同士は、研修会や講演会等でとても親密な関係性が出来ており、打ち合わせの時点から笑顔が絶えず、交流を深めることができました。

さまざまな悩みを抱える患者さんやご家族を支えるうえでは、チームワークが不可欠です。今回の市民公開講座では、改めて医療者間のチームワークの重要性を認識することができました。

看護職の卵の皆さまも、日本の医療の動向を理解して患者さんやご家族を支援できるよう、このような機会に積極的に参加してもらえるととてもうれしく思います。

市民公開講座にご参加いただいた皆さま、シンポジストの先生方、センタースタッフの皆さま、本当にありがとうございました。

(看護学部 井上菜穂美)

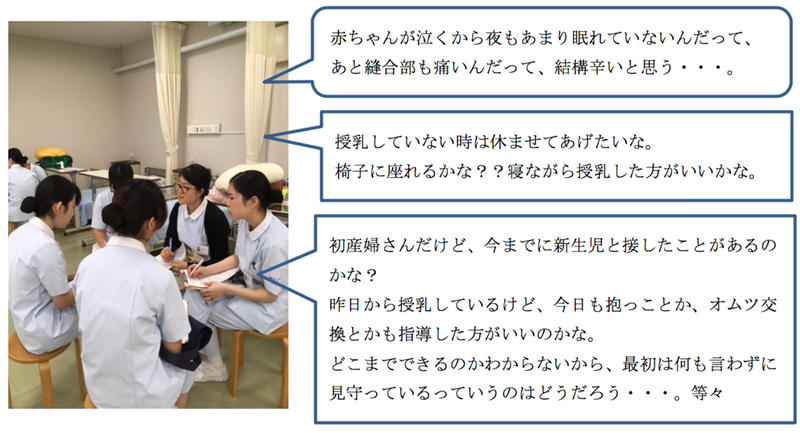

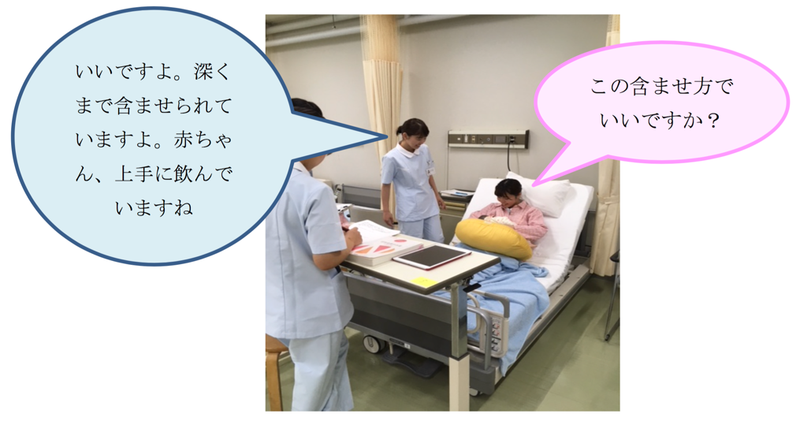

看護学生役の学生とAさん役の学生

看護学生役の学生とAさん役の学生