オープンキャンパス直前の今、看護学部ブログにアクセスして下さった皆様、ありがとうございます。このタイミングでブログを更新できるよう、原稿作成のミッションが本日の仕事の最優先になりました、助産学専攻科教員(助産師)です。

助産学専攻科は、大学などで看護学を修めた後に入学し、助産師の国家試験受験資格の取得をめざす1年間のコースです。「ウィメンズヘルス実習」で、学生17名が併設校の中学生を対象に、第二次性徴の心身の変化、自分や相手を大切にする重要性を知ってもらおうと、毎年1回、実施しています。

今年度は、従来の中学3年生のクラスごと少人数から、対象を拡大し、初めて1・2年生にも行いました。助産学専攻科学生(以下、専攻科学生)は、事前アンケートで生徒さんの性に関する知識や関心、自分自身に対する気持ち、理想の将来像などをお聞きし、1・2年生向けと3年生向けの2種類を準備しました。

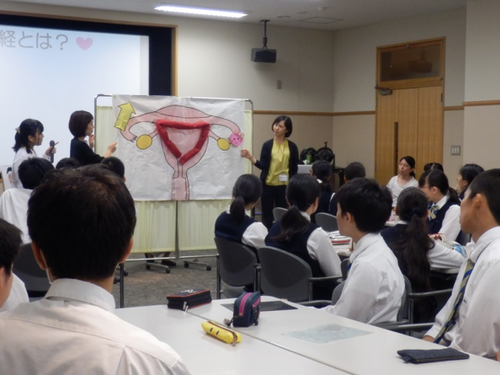

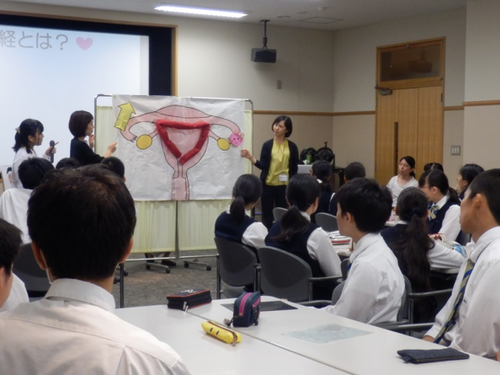

Ⅰ.7月13日(水)3年生2クラス合同45名に実施

生殖にかかわる身体の働きについて、専攻科学生が作成した男女両方の模型を使用して説明しました。

寸劇では、制服姿の専攻科学生が中学3年生カップルを演じます(専攻科学生の写真掲載は同意を得ました)。さすがにお二方のコスチュームは着用できませんが、将来は看護師志望と言うちえみちゃんと高校でもサッカーを続けたい池崎くんの場面を観た後で、「今、私が妊娠したら・・・」「彼女が妊娠したら・・・」を、グループで話し合い、発表してもらいました。専攻科学生はファシリテーターとして各グループに入り、発言しやすい雰囲気をつくりました。

次に、避妊法や、性行為によって感染する疾患の予防についてスライドで説明し、今は関係ないと思っていても正しい知識を身に付けることは大切であると強調しました。

全員で「新生児人形の抱っこ体験」と「妊婦体験」です。事後アンケートでは「妊婦さんは大変だと思った。重くて、自分が思うように行動できないと感じた。」という感想が多数ありました。

そして、授業のおさらいクイズ○×式です。

生徒さんの事後アンケートを見ると、自由記載に「知らなかったことが分かるようになり、将来のためになると思った。」「人の命について深く考える良いきっかけになった。」という感想が多かったようです。

生徒さんの事後アンケートを見ると、自由記載に「知らなかったことが分かるようになり、将来のためになると思った。」「人の命について深く考える良いきっかけになった。」という感想が多かったようです。

終了後は生徒さんからのサプライズ\(◎o◎)/!3年生を代表して(写真中央・背中の男子生徒さん)から、「自分たちのために有難うございました。大切なことをこれから将来に活かしていきたいと思います。(概略)」というお礼の言葉が述べられました。こちらこそ、感謝です。

Ⅱ.7月14日(木)1・2年生合同94名に実施

人数が多いため、ホールで行いました。 生徒さんには男女のボードに身体の変化を表すパーツを貼り付けてもらいました。

生徒さんには男女のボードに身体の変化を表すパーツを貼り付けてもらいました。

誰がどこに貼りつけるか、キャーキャーと楽しそう(●^o^●)

完成!!

完成!!

第二次性徴の身体的変化について、多くの(性的少数者への配慮としてこの言葉を使用しました)男女にあらわれる特徴を説明しました。恥ずかしいことではないし、個人差があるので他の人と比べる必要はないことも強調しました。生徒さんがイメージしやすいよう、教材は他にも手作りの生殖器模型やスライドを工夫しました。

第二次性徴の身体的変化について、多くの(性的少数者への配慮としてこの言葉を使用しました)男女にあらわれる特徴を説明しました。恥ずかしいことではないし、個人差があるので他の人と比べる必要はないことも強調しました。生徒さんがイメージしやすいよう、教材は他にも手作りの生殖器模型やスライドを工夫しました。

人の命が誕生するまでの確率を、宝くじの当選や初恋の人と結婚する確率などと比較して説明したり、受精卵の大きさと同じ小さな穴を開けた紙を見てもらいました。

人の命が誕生するまでの確率を、宝くじの当選や初恋の人と結婚する確率などと比較して説明したり、受精卵の大きさと同じ小さな穴を開けた紙を見てもらいました。

次に、こころのはたらきについてです。寸劇で専攻科学生が中学生の友人同士を演じて、「もし、一緒にトイレに行こうと言われたら・・・」「もし、同じ部活に入ろうと誘われたら・・・」、どのように感じるかをイメージし、自分は何を決定するか、相手にどのように伝えるかを生徒さんに考えてもらいました。ファシリテーター役の専攻科学生がマイクを向けると、いろいろな意見を発言してくれました。会場内で“なるほど、そういう考え方もあるか”と感心の声をあげたのは、教員側です。共通していたのは、自分の気持ちと同じように相手の気持ちも尊重し、きちんと伝えることの大切さでした。

家庭内では親から注意されると、時には反抗的な態度を取ってしまうこともありますよね。

専攻科学生にとっては、思春期の性教育の重要性を知り、どのように伝えるかを学ぶ貴重な機会になりました。また、生徒さんと接する中で、1年生と3年生の違いを実感したという感想を聞きました。1回限りの授業でしたが、聞くだけの知識はしばらくして忘れても、話し合ったり、身体を動かしたり、自分の頭で考えたことは、印象に残ります。このことは専攻科学生と生徒さんに共通する学びです。それぞれが心に留めて、これから必要な時に思い出して活かしてもらえたらと思います。

専攻科学生にとっては、思春期の性教育の重要性を知り、どのように伝えるかを学ぶ貴重な機会になりました。また、生徒さんと接する中で、1年生と3年生の違いを実感したという感想を聞きました。1回限りの授業でしたが、聞くだけの知識はしばらくして忘れても、話し合ったり、身体を動かしたり、自分の頭で考えたことは、印象に残ります。このことは専攻科学生と生徒さんに共通する学びです。それぞれが心に留めて、これから必要な時に思い出して活かしてもらえたらと思います。

ご参加ならびにご協力いただきました中学生の皆様、併設校の先生方に深く感謝申し上げます。

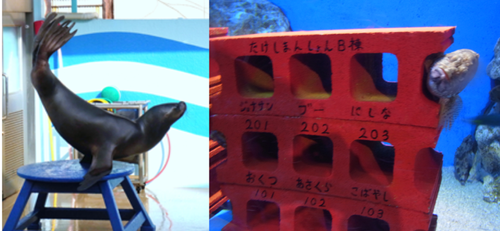

暑い夏に熱いテーマでしたので、最後に涼しさをお届けできるような写真を、というわけで、今年ではないのですが、某水族館で筆者が撮影したものです。 自然の生き物にとって、展示やショーはいかがなものかという見方もありますが、ここでは魚たちが大切にされている様子が伝わってきて、愛おしさが湧いてきました。日常のいろいろな場面で「いのちの大切さ」を感じます。

自然の生き物にとって、展示やショーはいかがなものかという見方もありますが、ここでは魚たちが大切にされている様子が伝わってきて、愛おしさが湧いてきました。日常のいろいろな場面で「いのちの大切さ」を感じます。

そして、水族館近くで食した大あさりが美味でした。有難く頂きました。

オープンキャンパスにご参加されましたら、ぜひ、在学生や教職員に気軽にお声かけくださいね。

交流の機会を楽しみにお待ちしております♪♪

2017年9月7日(木)14:00~16:30 聖隷クリストファー大学1701教室で本学の看護学部の臨地実習でお世話になっている聖隷三方原病院、聖隷浜松病院、朝山病院の臨床指導担当者の看護師の皆さんにご来校頂きました。

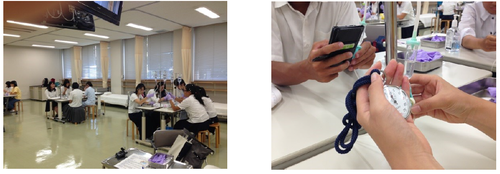

2017年9月7日(木)14:00~16:30 聖隷クリストファー大学1701教室で本学の看護学部の臨地実習でお世話になっている聖隷三方原病院、聖隷浜松病院、朝山病院の臨床指導担当者の看護師の皆さんにご来校頂きました。 藤本学部長からは、実習へのご協力への感謝とともに、今後の看護学教育の転換点ともなる「コア・カリキュラム」についての本学の取り組みが話されました。また、シミュレーション教育を取り入れた看護教育についても説明されました。

藤本学部長からは、実習へのご協力への感謝とともに、今後の看護学教育の転換点ともなる「コア・カリキュラム」についての本学の取り組みが話されました。また、シミュレーション教育を取り入れた看護教育についても説明されました。  看護学部の森教務委員長より、2016年10月~2017年7月までの臨地看護学実習の振り返り、2017年度統合実習の振り返り、2017年10月~2018年7月までの臨地看護学実習および実習施設(全体)使用計画案、2017~2018年臨地看護実習の手引きについて概略が説明されました。今年度は、事前事後学修が充実するように授業内容から取り組んでいること、アクティブラーニングを取り入れた演習の充実、実習での技術教育評価にルーブリックを取り入れて看護技術の習熟を質的に向上させようとする取り組みなどが説明されました。

看護学部の森教務委員長より、2016年10月~2017年7月までの臨地看護学実習の振り返り、2017年度統合実習の振り返り、2017年10月~2018年7月までの臨地看護学実習および実習施設(全体)使用計画案、2017~2018年臨地看護実習の手引きについて概略が説明されました。今年度は、事前事後学修が充実するように授業内容から取り組んでいること、アクティブラーニングを取り入れた演習の充実、実習での技術教育評価にルーブリックを取り入れて看護技術の習熟を質的に向上させようとする取り組みなどが説明されました。