小児看護学実習:小児看護学実習のこども園実習Ⅰが始まりました!!!

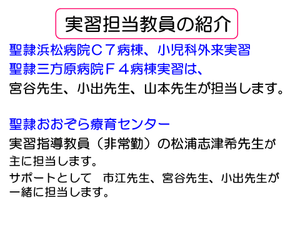

小児看護学領域では、3年次の秋セメスター開始とともに始まる臨地看護学実習に関して、小児看護学実習オリエンテーション(特にこども園実習Ⅰのオリエンテーションを中心に)を行っています。

実習に先立ち、9月27日(金)に、担当教員による小児看護学実習全体とこども園Ⅰの実習の注意点の説明をしています。「実習生が日替わりで実習することで子どもたちの普段の園生活の日常に影響があるため、生活が混乱することにならないように注意する」大切さを伝えています。

続いて、聖隷クリストファー大学附属クリストファーこども園の玉永真奈美先生によるこども園実習Ⅰのオリエンテーションを実施しました。先生からは、実習における配慮点や関わり方が話されました。

先生からは、子どもを応援する気持ちで声をかける「がんばれ!」が、子どもたちにとって励ましになるのかという、小児看護で重要な子どもへのコミュニケーションについての問いかけがありました。子どもの状況によっては、励まされることによってさらにプレッシャーを感じてしまったり、泣きたいのに泣けないということはないでしょうか。一方で、「がんばれ!」は、こどもの励ましやより前むきになる気持ちへつながることがあります。子ども達の状況を、注意深く観察して、子どもの日常生活を知ることの重要さが伝わるお話でした。

先生からは、子どもを応援する気持ちで声をかける「がんばれ!」が、子どもたちにとって励ましになるのかという、小児看護で重要な子どもへのコミュニケーションについての問いかけがありました。子どもの状況によっては、励まされることによってさらにプレッシャーを感じてしまったり、泣きたいのに泣けないということはないでしょうか。一方で、「がんばれ!」は、こどもの励ましやより前むきになる気持ちへつながることがあります。子ども達の状況を、注意深く観察して、子どもの日常生活を知ることの重要さが伝わるお話でした。

9月30日(月)から、小児看護学実習のこども園実習Ⅰが始まりました!!!。

大学の学生ホールに集合して、事前学習中です。

直前のオリエンテーションで、注意事項を学内で説明を受けます。

直前のオリエンテーションで、注意事項を学内で説明を受けます。

実習の必要物品です。帽子、名札、上履き、必要時の水分補給用の水筒。

実習中は、エプロンを使用します。

学生達はグループで大学に集合して、こども園に出発していきます。

学生達はグループで大学に集合して、こども園に出発していきます。

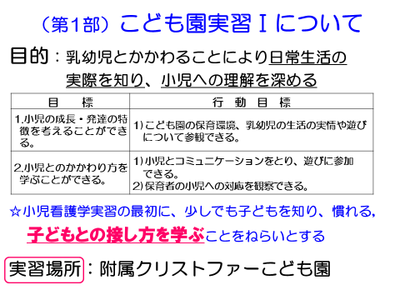

こども園実習Ⅰの目的は、「乳幼児とかかわることにより日常生活の実際を知り、小児への理解を深める」ことです。子どもに慣れない、苦手意識のある学生が多いのが現在の状況です。短時間の実習ですが、学生さんたちが子ども達の成長・発達、子どもひとりひとりの個別性などを学んでもらえたらと教員一同考えています。

(写真の撮影と使用については使用目的を説明し、承諾を得て掲載させていただきました)

文責 小児看護学 市江和子

実習のまとめの発表風景

実習のまとめの発表風景