母子看護実習室(小児側)の近況報告

こんにちは。

毎日暑い日が続いていますが、みなさん夏バテしていませんか?

久しぶりの登場、1号館5階の母子看護実習室(小児側)にいます「みかん」と「りんご」です。

今回のブログでは、母子看護実習室(小児側)の近況を報告をしたいと思います。

まずはじめは小児看護実習の統合実習報告からです。

小児看護学領域では、4年生は先週まで統合実習でした。この実習では、3か所の実習場所(聖隷浜松病院の小児病棟と小児科外来、聖隷おおぞら療育センター)で、各自課題を持ち取り組んできました。

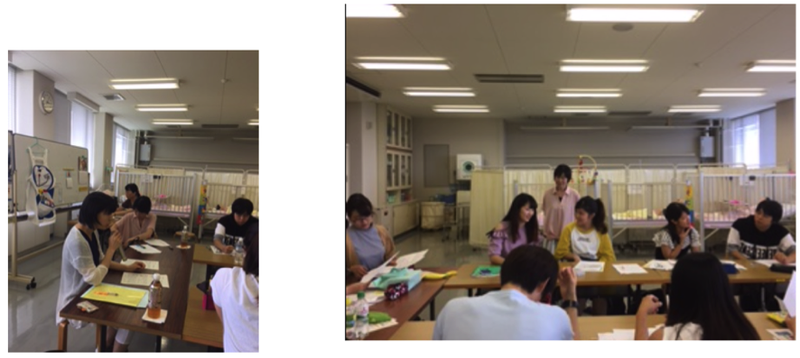

7月21日にこの実習室で開催された最終カンファレンスでは、それぞれの実習施設で学んだこと、経験したこと、そしてテーマに関する学びを発表し、実習成果を共有しました。

(統合実習については過去のブログhttps://blg.seirei.ac.jp/ns/2015/07/cns-b286.html

にも掲載しています)

発表会には、2013年度に本学看護学研究科家族支援看護学分野小児看護学領域の小児看護専門看護(Certified Nurse Specialist:CNS)コースを修了した2名のCNS、聖隷浜松病院に勤務する高 真喜さんと聖隷三方原病院 聖隷おおぞら療育センターに勤務する池田麻左子さんが参加してくれました。池田さんは、おおぞら療育センターの実習で直接の指導担当です。

発表会後には、高さんの小児看護専門看護師の役割などに関する講義がありました。学生さんからは「子どもの疾患を受け入れることが困難な親への対応はどうしたらよいのか」、「CNSの職務手当ては?」など現実的な質問に高さんと池田さんが丁寧に回答していただけました。

今年は講義の中に事例を用いて、患者の看護を考えていくにはどのような情報が欲しいのか、学生間で考える演習も行いました。

学生間だけでは収集することができなかった情報ですが、子どもの成長・発達や治療から必要な情報を考える大切さを学びました。

最後にCNSのお二人から、小児看護をめざす学生さんたちへ応援メッセージをいただきました。その一部を紹介します。

高さん:小児看護の業務は大変ですが、学生時代に感じていたフレッシュな視点を看護師になっても忘れないでいてほしいです。子どもや親が何を望んでいるのか、何を伝えたいのか、真摯に傾聴し共に考える姿勢を大切にして下さい。

池田さん:看護がすることには、必ず意味があります。なぜそれを行うことが必要なのかを系統立てて考え続けて欲しいと願います。日々の業務においても意味を考えながら実践して下さい。

終了後の記念撮影、みなさん笑顔でした。一回り大きくなった感じですね。

みなさんの成長を実感できて、みかんもりんごもうれしかったです。

(写真は掲載の許可を得ています。)

今回は、久しぶりの登場なのでもう一つ実習室で行った技術演習についても報告させて下さい。

3年次の春セメで学ぶ小児看護援助論Ⅱでは、春セメスター定期試験前の最後の講義授業として小児看護の技術演習を行いました。

演習では、学生さんが3つのコーナーを順番に回り、技術を体験していきます。

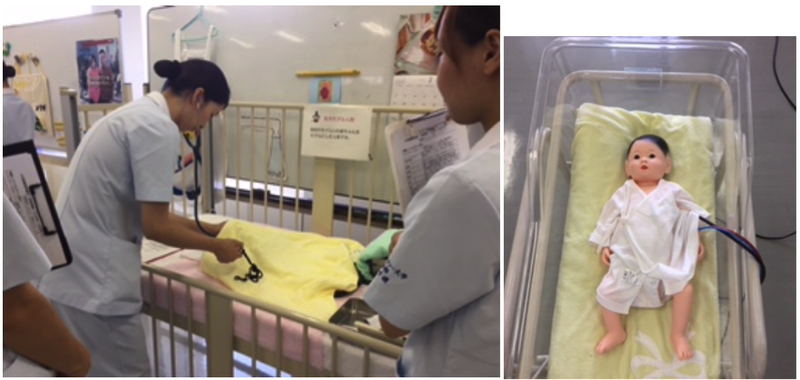

その一つめが、「観察(バイタルサイン測定)」のコーナーです。

新生児サイズのシュミレーターであるバイタルサイン人形を使います。

この人形は、心音や呼吸数、直腸温だけでなく、浅側頭動脈・頸動脈・橈骨動脈の3か所を触診ができるすぐれものです。心拍の測定方法や、腹式呼吸をしている赤ちゃんの呼吸の測定の仕方を実際に体験します。

また、泣いてしまうと心拍数も脈拍も変動し正確な値が測れないので、体温、心拍数、呼吸数をどの順番から測定するのかについても学んでいきます。

次のコーナーは、「清潔(臀部浴)」です。

このコーナーでは、赤ちゃんの臀部浴(たらいでお尻を洗うこと)をモデル人形を使って行い、オムツかぶれなどを起こしやすい皮膚の清潔保持の仕方を学んでいきました。

最後のコーナーは、「身体計測と採尿」です。

ここでは、聖隷花子ちゃん(新生児モデル人形)と私みかん(8か月モデル人形)もモデルとなって、学生さんがペアで身体計測を実施しました。

身長は頭を目と耳孔を結ぶ線が台に垂直になるように固定することなど、正確に測るポイントをいくつか学んでいきました。

みかん(8か月のモデル人形)を抱っこした学生さんから、「おもーい。8Kgは腕が疲れる。ずっと抱っこしているお母さんは大変ですね。」という声がたくさん聞かれました。8か月という成長の速さと体の重さ、大きさを実感していました。

みかんはたくさんのお兄さん、お姉さんに抱っこしてもらってとても幸せでした。

採尿のコーナーでは、採尿パックを人形に貼ってみることを経験しました。採尿パックのテープの粘着力も実感し、1回で確実に必要量を採尿するには、男女の形態的な違いからくるポイントの違いをしっかりと押さえていくことの大切さを学びました。

(写真の掲載の許可を得ております)

もうすぐ夏休み、実習室に訪れる学生さんも少なくなり、秋セメの実習が始まるまでは静かで寂しい日が続きます。

オープンキャンパスで多くの高校生が、実習室に訪れてくれるのを今から楽しみにしています。

みかんとりんごより(代筆小児の教員)