第6回せいれい看護学会学術集会が開催されました!

2015年9月12日(土)「第6回せいれい看護学会学術集会」が本学にて開催されました。

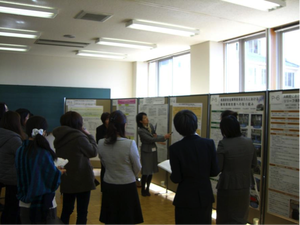

この学会は、看護実践の場に携わる多くの看護専門職や学生そして教員が多く集まります。そして、領域にとらわれない看護の研究発表や実践報告がされ、最新の情報や課題を共有化できることが特徴です。今年も「療養生活支援」「安全管理」「母性看護」「看護管理・看護教育」「在宅看護・精神看護」など幅広い内容で発表が行われました。

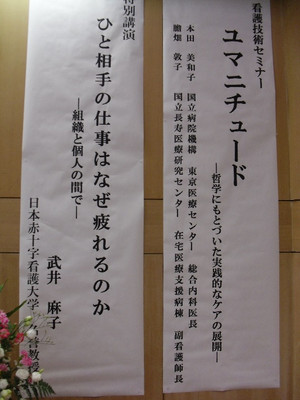

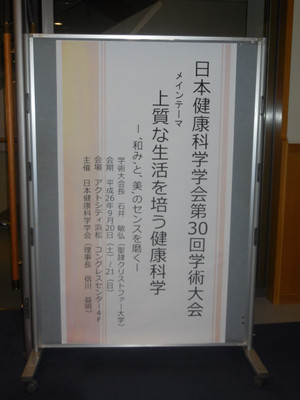

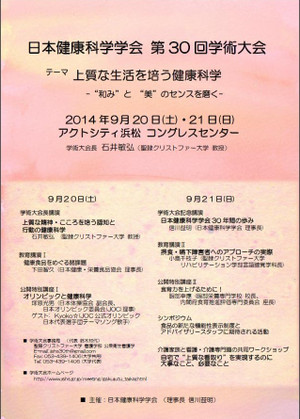

講演については、式守晴子学術会会長(静岡県立大学特任教授)による会長講演をはじめ、武井麻子先生(日本赤十字看護大学名誉教授)による特別講演「ひと相手の仕事はなぜ疲れるのか-組織と個人の間で-」や本田美和子先生(独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 総合内科医長)・膽畑敦子先生による看護技術セミナー「ユマニチュード-哲学にもとづいた実践的なケアの展開-」といった講演内容であり、座る席を確保するのが大変なくらい盛況でした。

また、学会には看護学部の学生が1年から4年まで幅広くボランティアに参加してくれ、教員と共に一緒に運営してくれました。授業以外でも、先輩や後輩、学生と教員が交流できる場はとても貴重ですね。

来年度も本学が会場となり、第7回せいれい看護学会学術集会が開催されます。

皆さまのご協力、多数のご参加を心からお待ちしています。

(※写真の掲載は、参加者及び学生の皆さんの承諾を得ています)