「ホームカミングデー2013」でのイベントを紹介します

聖隷クリストファー大学看護学部は、1969年の聖隷学園浜松衛生短期大学衛生看護学科の開設に始まり、40年以上の看護師教育と30年以上の助産師教育の歴史を持ち、数多くの卒業生が看護職者として活躍しています。

ホームカミングデーは、この多くの卒業生に母校に集まっていただき、

同窓生や先輩・後輩と旧交を温めていただくことを目的にして

2007年より毎年11月に開催されています。このホームカミングデーで、

看護学部は、テーマを決めて毎年交流会・勉強会を行っています。

今回は、その一部をご紹介します。

①“聖隷学園の助産師教育の歴史と助産師の未来”

助産学専科の開設時に教鞭をとられていた、内山和美先生と北川眞理子先生を講師にお招きして、“聖隷学園の助産師教育の歴史と助産師の未来”をテーマに勉強会を開催いたしました。

両先生の変わらぬパワーに圧倒されながら卒業生の皆様が、今後の助産師養成について熱く意見を交わしていました。

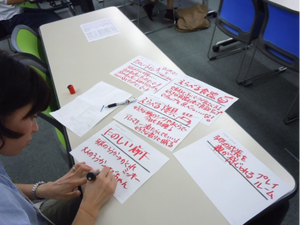

②「男性看護師今昔物語」~男性看護師はどんなことを思っているの?~

本学は、浜松衛生短期大学のころより、比較的多くの男性の卒業生がいます。多いと言っても、周囲の9割以上は女性で、女性の中の少数派の男性として学び、働いています。

今回は、卒業生の男性看護師を中心に、一緒に働く女性看護師も交えながら交流会を行いました。給与や労働条件、女性の中で働くことなど、看護職の現在置かれている現状を男女を超えて意見交換がなされていました。

③保健福祉実践開発研究センター 共同研究成果発表

卒業生・修了生との連携を強化することを目的として、2013年度から教員との共同研究を推進しています。ホームカミングデーでは、その共同研究の成果発表を行いました。

今後も、教員との共同研究に興味のある卒業生・修了生の方のご参加をお待ちしています。