【看護学部】新任の教員4名が加わりました。

新学期を迎え、看護学部には4名の新任教員が加わりました。授業だけでなく、アドバイザー教員としても学生をサポートしていきます。

西川 浩昭(にしかわ ひろあき)・教授

【メッセージ】昨年度まで大学院後期課程の非常勤をしていましたが、今年度より常勤の教員として

赴任しました。

微力ではありますが、優秀な医療人を輩出できるように努力していきます。

【担当科目】疫学、公衆衛生学

【専門分野】疫学・生物統計学、テスト理論

大山 末美(おおやま すえみ)・准教授

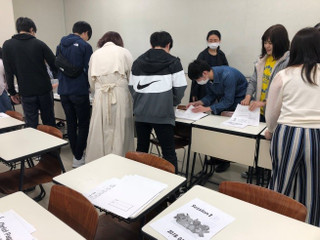

【メッセージ】4月2日からガイダンス、入学式、学生運動会と目まぐるしく過ぎていきました。

その一つ一つが詳細かつ丁寧で、その根底には人を大切にする建学の精神があるのだと

感じました。

【担当科目】成人看護学領域(慢性)、がん看護学など

【専門分野】がん患者の抑うつ状態に関するケア、ストレス軽減

津田 聡子(つだ さとこ)・准教授

【メッセージ】この度、養護教諭課程に着任しました。主に養護教諭を目指す学生のサポートを行って

いきます。これからよろしくお願いします。

【担当科目】学校保健、養護概説、養護実習Ⅰ・Ⅱ、教職実践演習など

【専門分野】学校保健、小児保健、特別支援教育

早川 ゆかり(はやかわ ゆかり)・助教

【メッセージ】母校で学生の皆さんとともに学べることを嬉しく思っています。

皆さんの学生生活が充実したものとなりますように頑張りますのでどうぞよろしく

お願いします。

【担当科目】基礎看護学領域の授業・実習・演習など

【専門分野】基礎看護学

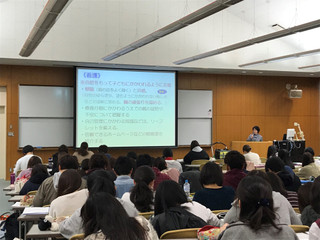

保護者ガイダンス

保護者ガイダンス