看護学部1年生の授業紹介~健康科学スポーツ実践~

看護学部の1年生は、教養科目の中から「健康科学スポーツ実践」を選択することができます。担当の教員は、安田智洋准教授です。安田先生はスポーツ医学が専門で、「スポーツを科学する」日本の第一人者です。授業の合間に論文を書いて外国誌に投稿したり、高齢者や研究者を相手にサルコペニア対策の講演をやったり、学生の悩みを聞いたり、毎日大忙しの素敵な先生です。

ところで、この科目は、健康やスポーツに関する実践型の授業です。15回の授業の中には、自分の身体機能を様々な測定を通じて理解したり、体力レベルを把握したり、スポーツ生理学の基礎を経験します。また、この授業では、日本の健康づくり施策(健康日本21)を理解することも目的の一つで、医療に携わる者として必要な「健康づくりとは何か?」「生涯スポーツとは何か?」を学びます。今年度の春セメスターは67名の受講者がいました。

本日(7月28日)は授業の最終日で、前回の体力測定の結果が説明された後、「みんなでスポーツを楽しむ」をコンセプトに授業が行われました。暑い体育館での授業となりましたが、グループ毎に思い思いのスポーツが始まりました。

担当教員の安田先生から本日の授業の説明を受ける

前回の授業で実施した形態・体力測定の結果が説明される(4月にも同じ測定を実施しており、学生は7月の測定に向けた改善点を各々レポート提出していました。果たして、皆さんの3ヶ月間の努力は報われたのでしょうか??)

暑い体育館でも大型の扇風機で快適!かなぁ?

へーのーへーのーもーへーじ!と言いながら縄の高さを動かす

ダブルダッチ!みたいな???縄跳び

ダブルダッチ!みたいな???縄跳び

安田先生も一緒にバドミントン

安田先生も一緒にバドミントン

授業終了後に学生の質問に対応する安田先生

授業終了後に学生の質問に対応する安田先生

80分間の授業はあっという間に終わりました。 今日は暑い体育館での授業でしたが、巨大扇風機が6台設置され、学生達はのびのびとスポーツを楽しむことができたようです。一昔前までは「体育」=「根性」でしたが、「スポーツを科学する」安田先生は、非科学的な理論を大学の授業に取り入れるべきではないというお考えです。こういう授業であれば、体育嫌いの学生でもスポーツに馴染みやすくなるのではないかと率直に感じました。

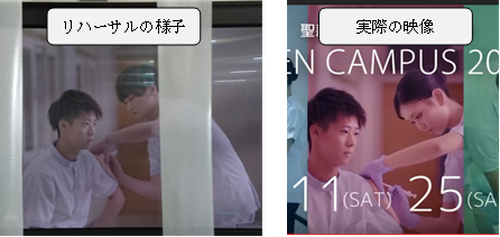

実習のまとめの発表風景

実習のまとめの発表風景

ご参加者へ配布する資料・パンフレット

ご参加者へ配布する資料・パンフレット

講座風景

講座風景