FD(Faculty Development)とは授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組みという意味です。本学では、学生が大学での学びの主体者として、本学の教育活動の改善・向上に積極的に参画し、教育環境の改善や授業の内容および質の向上に対して、様々な意見を取り入れていく活動団体として「学生FDスタッフ」が活躍をしています。

今回、北海道の北翔大学を会場に、全国の大学が集まり、FD活動についての報告研修会が開催されたので、本学の活動を報告するために、参加をしてきました。

〇参加日程:2019年8月27日~28日

〇開催場所:北海道 北翔大学

〇参加者数:大学(大学院を除く) 43校 、短期大学 3校

(教員32名、職員17名、学生170名、大学院生2名、その他8名、主催校6名)

合計253名

〇スケジュール:

一日目/ ポスターセッション、情報交換会

二日目/ しゃべり場、グループ発表

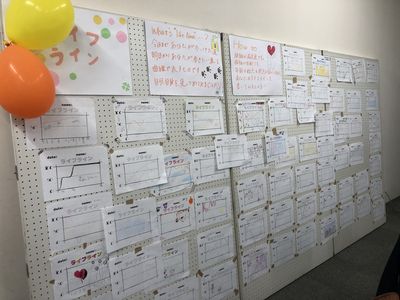

「ポスターセッション」

ポスターセッションは、各大学の紹介に加え、自分の大学の特色やFD活動について紹介を行いました。時間内に全ての大学をまわり切るのは難しかったですが、ポスターで分からないことや興味に思った事を、直接学生同士で質問しあうことができ、より詳しい情報を得ることができました。実際に、学生とコミュニケーションをとることでその大学のカラーや特色、熱意を知る機会にもなりました。

私たちは今回、他校の大学で行っているFD活動や今、本校の抱えている問題を解決するための情報収集を行ってきました。本校の問題としては学生に対する認知度の低さと、それによる集客率の低さがあげられます。

まず一つ目に認知度では、他大学ではFD委員自体の歴史が深いところが目立って高いように思われました。それも単に、できてからの期間が長いというだけでなく教師陣や学生からの信頼関係などが構築されているように思われました。これは、教師や学生の意見を反映してきたことが大きな要因のように思われました。

二つ目に集客では、他大学でも苦労をしているところが多いという印象を受けました。まず、一番効果的だと感じたのは、大きな規模で開催していた「食事会」です。参加者の費用は無料で開催日は、FD委員会が持つ予算から出していました。FD委員の多くはこの時に、学生スタッフの勧誘を行うと言っていました。他にも、入学者全員にFD委員のSNSに事前に登録をしてもらうというものもありました。このように、学生が活用しやすいツールを取り入れていくことは、私達にもできる活動の一つだと感じました。以上のことから今ある問題解決には、長い時間をかけることが必要ではありますが、多くの方法を知ることができ、今後に活かしていきたいと思いました。

(感想)

私は、一般の学生と本校のような専門技術を学ぶ学校では違いが多く驚きました。他大学では、学生の履修する授業や活動の幅の自由度が高く、自分が選択した学習であるからこそ、その中で感じることや学ぶことも多いと語っていました。また、自己選択であるがゆえに、学生の学びへの姿勢には大きな差がありそれらを問題視する声も多かったです。

本学のように専門職を育てる大学では、学ぶことがほとんど決まっているだけに自由度こそ少ないですが、学ぶための環境は整えやすいように感じました。

これらのことから、各大学にはそれぞれのカラーや特色がありそれらを理解することがこれからのFD活動に必要なのだと感じました。

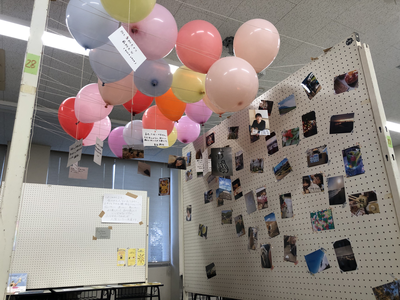

「情報交換会」

食事をしながら他校の学生とコミュニケーションをとる場でした。かしこまった場ではなく、フランクな場で各個人の友好関係の構築など自由に時間を過ごしました。

(感想)

食事会ではみんなで食事を楽しみながら他大学との交流をすることができた。また、ポスターセッションで聞けなかったことを聞いたり、普段の学校生活について情報交換をしたりしました。食事をしながらの交流だったので気軽に交流することができました。

「しゃべり場」

今回のテーマである「大学はつまらない」についてグループに分かれ、ディスカッションを行い、その場で出た意見を全体会で発表をしました。今回はとてもインパクトの強いテーマ(題材)であるため、学生の意見も様々なものが交わされていました。

(感想)

活発に意見を交わす場は大学の授業でもあまり機会がないことなので、とても新鮮でした。自分が思っている意見を相手に伝え、それらをより深めるためには、伝え方に多くの工夫が必要であることを学びました。今後、本校でも今回おこなった「しゃべり場」のような活動をしていきたいです。

「今後のFD活動」

今回のFDサミットではとても多くのものを学ぶことができました。今年度からすぐに取り入れていくことは難しいかもしれませんが、来年度から始められそうな活動もあったため、それらの準備をする必要があると感じました。

また、ポスターセッションを通して本校でのFD活動の問題点や改善点が浮き彫りになったので、まずは現在行っている活動から見直していく必要があると思いました。