学生交流会①

5月30日に学生交流会が開催されました。

1年生、2年生、3年生の親交を深めることを目的に、3年生が主体となり企画をしてくれました。

先輩と後輩のつながりは、学生時代だけではありません。

将来言語聴覚士として働いたときに情報を交換したり、共同研究をしたりと関わる機会が多々あるかと思われます。絆は大事ですね。

皆が集合する前に幹事が準備を進めています。受付の位置を決めます。

受付の場所が決まった後は、参加者の氏名が分かるように、氏名を書くテープの用意です…。

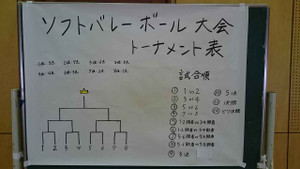

そして他の幹事はソフトバレーの準備を進めていました。

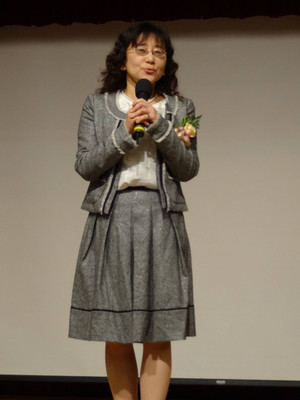

準備万端。いよいよ交流会がはじまります。まずは「開会式」。

大城学科長からご挨拶を頂きました。

怪我をしないように皆でラジオ体操をしました…。

「ラジオ体操なんて何年ぶり?」なんて声が聞こえてきました…。

準備体操が終わって、いよいよゲームの開始。

ウォーミングアップを兼ねて、サイレントゲームから始まりました。

このゲームは、声を出さずにお題に沿って集まったり、並んだりするゲームです。

最初のお題は血液型です。皆ジェスチャーで伝え、何とか集合できました。

ST学科はどの血液型が多いのか、私も非常に興味がありました。

内訳をみてみると‥

A型が半数以上を占めていました。

B型は少ないですね。

A型の次に多いのがO型ですね。

AB型です。

あれっ? A型、B型、O型、AB型でもない方が数名いますね。

日本人の血液型は、A型が4割、O型が3割、B型が2割、AB型が1割と言われていますので、ST学科は若干A型の割合が多そうです…。

次のお題は誕生日です。

ことばは使わずに、ジェスチャーだけで意思の疎通を図っています。

何とか並ぶことができました。

間違っている人も何人かいました。

その間違った人は教員でした。

そして、なんと交流会の日が誕生日だった学生が2名いました!

おめでとうございま~す!!

サイレントゲームの後は、ソフトバレーボールを行いました。

ソフトバレーボールは、8チームのトーナメント制。

得点を決めたら皆で分かち合う、それがチームですね。

学年を超えた友情…。 青春ですな~~~!!

優勝チーム!! おめでとうございます!

バレー経験者がいたのかな???

サイレントゲーム、ソフトバレーが終わり、お昼休憩の時間です。

グループごとにカフェテリアでお昼を食べました…。

ここまでが午前中のプログラムでした…。

午後は次回報告します!お楽しみに!