卒業生が遊びに来てくれました

6月18日に卒業生が遊びに来てくれました。

高柳さんは8期生で、伊藤先生の同期です。

卒業後は愛知県の病院に勤めていましたが、この4月から浜松市の病院に異動したようです。お子さんも一緒に連れてきてくれました。

6月18日に卒業生が遊びに来てくれました。

高柳さんは8期生で、伊藤先生の同期です。

卒業後は愛知県の病院に勤めていましたが、この4月から浜松市の病院に異動したようです。お子さんも一緒に連れてきてくれました。

先日、卒業生の水野さんが挨拶に来てくれました。

水野さんは3月に卒業したばかりです。

現在は山梨県の病院に勤めています。

会った瞬間、「先生、聞いてください。言語聴覚士がとても楽しいです。」と話してくれました。

現在の職場の様子や患者さんとの関わりについて教えてくれました。また、在学時代の思い出話に花が咲きました。

入職してまだ1ヶ月程ですが、言語聴覚士のやりがいを感じていました。

ぜひこれからも多くのことを吸収して、成長して欲しいなと思っています。また、遊びに来てください。

左が教員の佐藤先生、右が卒業生の水野さん

左が教員の佐藤先生、右が卒業生の水野さん

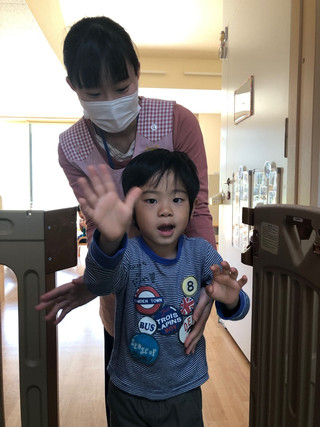

実習施設を訪問した折、卒業生の荒井瑞穂さん(2020年度卒)に会いました。

彼女は、御殿場市のフジ虎ノ門整形外科病院が設置している児童発達支援センター「フジ虎ノ門 こどもセンター」で小児領域の言語聴覚士として働いています。

特別に、荒井さんの訓練場面を見学させてもらいました。

子どもと楽しそうに訓練を行なっている様子を見ていると、「3年経つと、ひとかどの先生になるんだなあ」と彼女の学生時代を振り返り、卒後の成長を感慨深く思いました。

今後も学び続け、子どもの細かい発達を捉えて、スモールステップで成長を支援し、育ちを家族と共に喜べるような、心優しい言語聴覚士となれるよう、期待しています。

荒井さん頑張ってください。

本日、4年前に卒業した9期生の卒業生が大学に来てくれました。

現在、愛知県の耳鼻科のクリニックで小児を対象に臨床をしています。学生の時よりもさらに成長している姿を見て、とても頼もしく思いました。聖隷で学んだことが臨床に行って大きく役立っているという話を聞いて、とても嬉しく思いました。

現在、4年生が長期の臨床実習に行っています。実習の状況や学生に困ったことがないかについてはメールや電話で定期的にフォローはしていますが、どんなに実習先が遠くても実際に教員が実習先に伺って状況を確認することにしています。

今回は山梨県の病院に実習地訪問に行ってきました。学科が開設されてからずっと実習生がお世話になっている病院で、本学の卒業生も多く就職させてもらっています。

本学卒業生の先輩と写真を撮ってきました。実習中も卒業生がいろいろと気にかけて声をかけてくれるようで、とても心強いです。

教員の谷です。

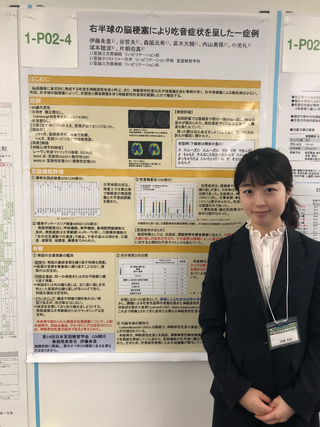

6月22~23日に富山市で学会が開催されました。この学会は全国の言語聴覚士が集う、言語・聴覚・嚥下障害を研究対象とした大規模な学会です。

本学科の卒業生で聖隷三方原病院の伊藤朱里さんが「右半球の脳梗塞により吃音症状を呈した一症例」と題した研究成果をポスターで発表しました。落ち着いた態度で発表ができました。吃音を研究している先生方から高い評価を得ることができ、今回の研究を継続するよう助言を受けました。

卒業生が学会で活躍することは大変うれしいことですし、在校生にも将来頑張ってほしいと思っています。

6月3日(日)第13回愛知県言語聴覚士協会総会・学術集会がウィンク愛知で開催されました。

3年前に愛知県の国立長寿医療研究センターに就職した増田悠斗さんが学会発表されました。初めての学会発表ということで緊張されたとおっしゃっていましたが、質問にもしっかりと応答されていました。

増田さんに続いて就職した浅見さんと豊田さんも元気に仕事に取り組んでいる様子を聞くことができました。また、愛知県一宮市の病院に就職した早川さんも参加され、希望していた小児の臨床に配属されたことを報告してくれました。

2年前に卒業して豊橋市の耳鼻科クリニックに就職した守下さんは、学会の広報係としてしっかり仕事をされていました。

最近は愛知県の東三河地区の学生さんも多く入学されるようになりました。地元で就職される方も多いので、これからも卒業生の愛知県言語聴覚士協会での活躍を期待しております。

今年、兵庫県に就職した卒業生が大学に挨拶に来てくれました。浜松で新人研修会があったとのことです。

「大学の授業や実習も大変だったけど、就職してからの方がもっと大変だった」といいながらも、「職場の先輩にも恵まれて、働き始めてからのほうが楽しい」とも言っていました。

今担当している患者さんのことで調べたいことがあるので、大学の図書館に寄って帰るとのことでした。たった2ヶ月しか経っていませんが、大きく成長した姿をみて、教員一同とても嬉しく思いました。

4月下旬になり、 3月に卒業した卒業生も仕事に慣れるのに頑張っているという話を耳にするようになりました。

今日は神奈川の実習訪問に伺った際に、卒業生と会ってきました。入職したばかりの内藤さんと、卒業後1年経ちST2年目に突入した成瀬さん、鈴木さん、山本さんです。

1年目の内藤さんは、さまざまな研修を受け、業務内容を理解することに一生懸命で、先輩に教えていただきながら仕事をこなすことを精一杯していました。また新しい環境での1人暮らしと生活にもようやく慣れ始めてきたところのようでしたね。

ST2年目の3人は、それぞれ配属は違えど、この1年でいろんな経験をさせていただき支えてもらいながらも、多くのことを学んできているようでした。

1年目は、仕事のことであれこれ悩んでいた3人も、今は悩みの質も変化してきましたし、仕事以外に趣味や遊びの時間をうまく持つことができるようになってきていました。

病院の先生方や同期、後輩によい影響をうけてSTとして少しずつ成長している卒業生に会えて、とても嬉しい日でした。

こんにちは。教員の柴本です。

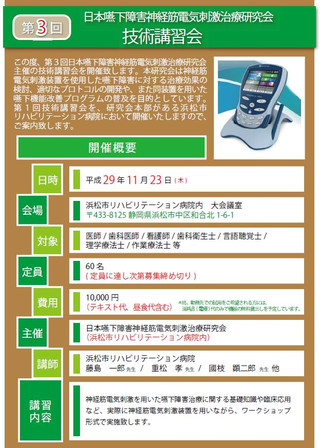

11/23(祝)に日本嚥下障害神経筋電気刺激治療研究会主催の第3回技術講習会が、浜松市リハビリテーション病院で開催されました。海外講師のレクチャーがありましたので、私は逐次通訳でお手伝いをしました。

摂食嚥下障害の治療もどんどんと発展していて、現在は神経筋電気刺激治療を行う時代となりました。

講習会では、神経筋電気刺激治療は新生児から実施でき、従来の治療よりも治療効果が高いことなどが発表されました。

本学卒業生3名が受講していました。 どんどんと新しい治療法を習得しようとする姿勢に感心しました。

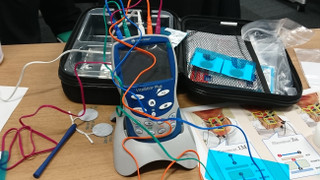

有効な治療効果を得るためには、電気刺激用電極を正確に貼らなければなりません。骨と筋の位置関係など解剖学の知識をフル活用して正確な位置に電極を貼ります。

機器は、電気刺激と同時に表面筋電を計測できます。科学を結集させた機器を用いて、多くの患者さんを治療するのが今後のリハビリテーションの一手法ですね。

浜松市リハビリテーション病院に勤務している多くの本学卒業生は、講師のアシスタント等教える側として活躍しています。

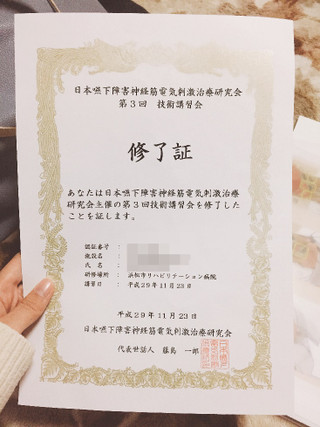

受講した本学卒業生3名には、研究会から終了証が発行されました。

新しい治療法を活用して多くの患者さんを治療して欲しいと願っています。技術講習会お疲れ様でした。今後もがんばってください。