バイタルチェックをしました(3年生)

6月12日に3年生の授業でバイタルチェックやポジショニング、トランスファー(移乗)、歩行介助を習いました。言語聴覚士が医療機関や福祉施設で行うとても大切な内容です。

6月12日に3年生の授業でバイタルチェックやポジショニング、トランスファー(移乗)、歩行介助を習いました。言語聴覚士が医療機関や福祉施設で行うとても大切な内容です。

授業の空きコマがあったので、グループワークを進めました!入学した頃より、パソコンのタイピングがスムーズになったように感じます。グループワークを通じて、学習した知識をより深めたいです!

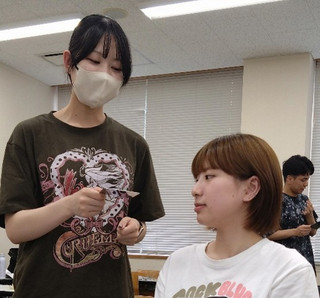

3年生では構音障害の方に発声発語器官の検査を行います。構音障害の方は発話に異常を認めます。それ以上の原因を発声発語器官検査で調べていきます。学生さんが二人一組になって、演習を行っています。演習を行うことで、より理解が深まります。

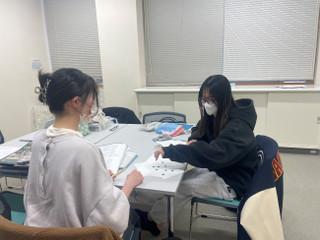

3月12日にOSCEという実技試験があるため、春休みではありますが、3年生は学校で試験の練習を頑張っています!成人・小児・聴覚の全領域から出るため、覚えることが膨大です。3月は模試にOSCEに盛り沢山ですが、みんなで乗り越えられるように頑張ります!

1月16日に浜松十字の園で演習を行いました。

春セメスターは評価演習でご協力いただき、今回は治療演習でお世話になりました。

演習では、患者さんの問題点から治療方針やプログラムを立案し、訓練を実施させていただきました。

学生は事前に考えた訓練を患者さんに行っていました。

実際に演習を行わせていただくことで、学生は訓練の方法や流れを理解できたようです。

浜松十字の園の利用者さん、職員の皆様、誠にありがとうございました。

1月15日に聖隷三方原病院との連携授業を行いました。

聖隷三方原病院では、以前より『どんぐり会』という失語症患者様を対象にしたグループ訓練を行っています。

今年度から言語聴覚学科の学生も一緒に参加させていただきました。

言語聴覚療法では、個別訓練だけではなく、グループ訓練を取り入れて、患者さんのコミュニケーション訓練を行っています。

学生からは、「とても勉強になった。グループ訓練だと患者さんが活き活きしている。」など、前向きなコメントが聞かれました。

学生にとっては非常に学びの多い機会だったと思います。この場をお借りして聖隷三方原病院の言語聴覚士の先生方およびどんぐり会の参加者に感謝申し上げます。

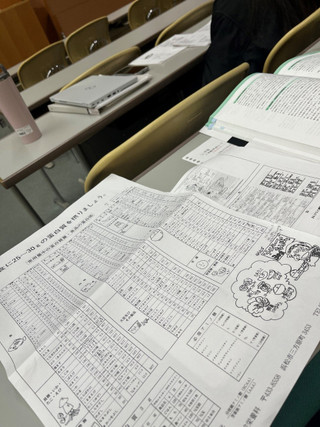

1月9日(木)に、言語聴覚障害学総合演習の1回目が行われました。十字の園に行き、各グループが考えた訓練計画に沿って実際に協力者様に訓練を行いました。この写真は、計画書を作成している時の様子です。どの程度ならできるのか、何を優先して行うべきかなど考えることが沢山あり頭が疲れますが、休憩を挟みつつ頑張りましょう!

みなさん金谷節子先生をご存知でしょうか。金谷先生は北京オリンピックの女子バレーで栄養指導をなさったり、聖隷三方原病院で病院食の革命を起こされた偉大なお方です。本日はリハビリテーション栄養学の授業でご教授いただきました。例えば、貧血持ちの人は鉄分だけを必死に取る人がいると思いますがビタミンCと共に摂取することで鉄の吸収が良くなります。また、タンパク質も量だけでなく食材によってタンパク質の質も変わるので、質と量の2つが大事だと学びました。この授業を受けて普段の食事を見直そうと思いました!

発声発語障害治療演習の講義で透明文字盤の練習をしました。発話障害の方は口頭で伝えることが難しくなります。患者さんによっては四肢麻痺を合併する方がいます。そのような方には眼球運動を活用しコミュニケーションをとることがあります。

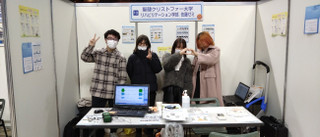

12月8日(日)に静岡市のグランシップで大学サミットがありました。2年生と3年生の学生が協力してくださいました。主な参加者は高校生ですが、それ以外にも多くの方が参加していました。

今回のテーマは、「『食べる』と『飲み込み』を科学する」ということで、舌圧や咬合力、筋電計を体験していただきました。筋電計では、筋に電極を貼り、液体や固形物を食べてもらい、運動の違いを理解していただきました。学生は参加者に丁寧に説明しており、とても頼もしく感じました。

他大学の学生とも交流していました。