バイタルチェックをしました(3年生)

6月12日に3年生の授業でバイタルチェックやポジショニング、トランスファー(移乗)、歩行介助を習いました。言語聴覚士が医療機関や福祉施設で行うとても大切な内容です。

6月12日に3年生の授業でバイタルチェックやポジショニング、トランスファー(移乗)、歩行介助を習いました。言語聴覚士が医療機関や福祉施設で行うとても大切な内容です。

授業の空きコマがあったので、グループワークを進めました!入学した頃より、パソコンのタイピングがスムーズになったように感じます。グループワークを通じて、学習した知識をより深めたいです!

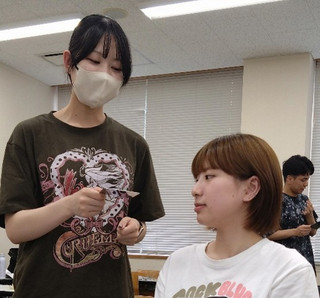

3年生では構音障害の方に発声発語器官の検査を行います。構音障害の方は発話に異常を認めます。それ以上の原因を発声発語器官検査で調べていきます。学生さんが二人一組になって、演習を行っています。演習を行うことで、より理解が深まります。

ゴールデンウィークは浜松まつりに参加しました。

前夜祭を含めた4日間大盛り上がりでとても楽しかったです!久しぶりに会うことができた友達も多く、思い出話で盛り上がりました!また学校生活を頑張っていきます!」

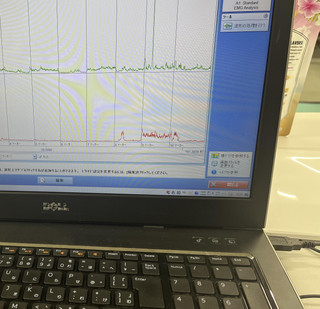

先日、「舌骨上筋群」 というアゴの下にある筋肉の活動について調べる実験をお手伝いさせていただきました。この筋肉は、(1)口を開ける時、(2)舌を持ち上げる時、(3)食べ物を飲み込む時(嚥下)に重要な役割を果たします。この筋肉を鍛えることは、これらの動作をスムーズにする上でとても大切なんです。

舌骨上筋群のトレーニング方法には、専用の機器を使うものと、手軽にできるものがあります。

<機器を使うトレーニング>

* 電気刺激

* 磁気刺激

* 筋電バイオフィードバック

* 呼気負荷トレーニング

<機器を使わないトレーニング>

* 開口運動(口を大きく開ける)

* 首を前に曲げる運動

* 舌を上あごに押しつける運動

* 寝た状態で頭を上げる運動

今回の実験では、同じ大学の先輩から、「ほっぺを膨らませる運動でも、アゴ下の筋肉が鍛えられるのではないか?」 という仮説が立てられました。

そこで、

* 開口運動時

* 舌を上あごに押しつける運動時

* 頭部挙上運動時

に加えて、

* ほっぺふくらまし運動時

の計4つの運動を行った際の筋肉の活動を、筋電図という装置を使って詳しく調べました。

気になる実験結果は…なんと!

1~4のどの運動を行っても、アゴ下の筋肉で同じ程度の活動が見られたのです!

これは、ほっぺを膨らませるという日常的な動作でも、意識せずアゴ下の筋肉を鍛えられる可能性がある という、驚きの発見です!

実験の様子を少しご紹介しますね!

他の参加者4人と楽しく実験のお手伝いができました。貴重なデータを見させていただいたときは、大変感動しました。

この興味深い実験結果は、9月に横浜で開催される学会で発表される予定とのことです。嚥下機能の改善に繋がる新たな発見となるかもしれません。今後の発表がとても楽しみです!

今回の実験を通して、日々の何気ない動作が、体の機能維持・向上に繋がる可能性を肌で感じることができました。貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました!

3月12日にOSCEという実技試験があるため、春休みではありますが、3年生は学校で試験の練習を頑張っています!成人・小児・聴覚の全領域から出るため、覚えることが膨大です。3月は模試にOSCEに盛り沢山ですが、みんなで乗り越えられるように頑張ります!

春休みに入り、四月の新入生セミナーの準備の集まりのため、久しぶりに大学に行きました。

その後、友人と一緒に食事をし、サーティーワンでアイスを食べました。一月末の定期試験の後、友人とあまり会っていなかったこともあり、春休みにあった出来事などで話が盛り上がりました。とても楽しい一日になりました。

2月7日に4年生の国家試験の壮行会が行われました。言語聴覚学科の先生方からのメッセージを全員で見ました。

言語聴覚学科の後輩一同、心より応援しております。頑張ってください!

2年生は4日間で必修10科目のテストを無事終えました。みんな朝から晩まで学校に残って勉強を頑張っていました。

これから春休みに入りますが、遊びながらもしっかりと勉強をしていこうと思います。

17人全員で3年生でも頑張ろう!

1月16日に浜松十字の園で演習を行いました。

春セメスターは評価演習でご協力いただき、今回は治療演習でお世話になりました。

演習では、患者さんの問題点から治療方針やプログラムを立案し、訓練を実施させていただきました。

学生は事前に考えた訓練を患者さんに行っていました。

実際に演習を行わせていただくことで、学生は訓練の方法や流れを理解できたようです。

浜松十字の園の利用者さん、職員の皆様、誠にありがとうございました。