浜松まつりに参加しました

ゴールデンウィークは浜松まつりに参加しました。

前夜祭を含めた4日間大盛り上がりでとても楽しかったです!久しぶりに会うことができた友達も多く、思い出話で盛り上がりました!また学校生活を頑張っていきます!」

ゴールデンウィークは浜松まつりに参加しました。

前夜祭を含めた4日間大盛り上がりでとても楽しかったです!久しぶりに会うことができた友達も多く、思い出話で盛り上がりました!また学校生活を頑張っていきます!」

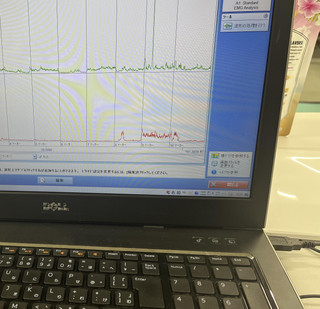

先日、「舌骨上筋群」 というアゴの下にある筋肉の活動について調べる実験をお手伝いさせていただきました。この筋肉は、(1)口を開ける時、(2)舌を持ち上げる時、(3)食べ物を飲み込む時(嚥下)に重要な役割を果たします。この筋肉を鍛えることは、これらの動作をスムーズにする上でとても大切なんです。

舌骨上筋群のトレーニング方法には、専用の機器を使うものと、手軽にできるものがあります。

<機器を使うトレーニング>

* 電気刺激

* 磁気刺激

* 筋電バイオフィードバック

* 呼気負荷トレーニング

<機器を使わないトレーニング>

* 開口運動(口を大きく開ける)

* 首を前に曲げる運動

* 舌を上あごに押しつける運動

* 寝た状態で頭を上げる運動

今回の実験では、同じ大学の先輩から、「ほっぺを膨らませる運動でも、アゴ下の筋肉が鍛えられるのではないか?」 という仮説が立てられました。

そこで、

* 開口運動時

* 舌を上あごに押しつける運動時

* 頭部挙上運動時

に加えて、

* ほっぺふくらまし運動時

の計4つの運動を行った際の筋肉の活動を、筋電図という装置を使って詳しく調べました。

気になる実験結果は…なんと!

1~4のどの運動を行っても、アゴ下の筋肉で同じ程度の活動が見られたのです!

これは、ほっぺを膨らませるという日常的な動作でも、意識せずアゴ下の筋肉を鍛えられる可能性がある という、驚きの発見です!

実験の様子を少しご紹介しますね!

他の参加者4人と楽しく実験のお手伝いができました。貴重なデータを見させていただいたときは、大変感動しました。

この興味深い実験結果は、9月に横浜で開催される学会で発表される予定とのことです。嚥下機能の改善に繋がる新たな発見となるかもしれません。今後の発表がとても楽しみです!

今回の実験を通して、日々の何気ない動作が、体の機能維持・向上に繋がる可能性を肌で感じることができました。貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました!

1月15日に聖隷三方原病院との連携授業を行いました。

聖隷三方原病院では、以前より『どんぐり会』という失語症患者様を対象にしたグループ訓練を行っています。

今年度から言語聴覚学科の学生も一緒に参加させていただきました。

言語聴覚療法では、個別訓練だけではなく、グループ訓練を取り入れて、患者さんのコミュニケーション訓練を行っています。

学生からは、「とても勉強になった。グループ訓練だと患者さんが活き活きしている。」など、前向きなコメントが聞かれました。

学生にとっては非常に学びの多い機会だったと思います。この場をお借りして聖隷三方原病院の言語聴覚士の先生方およびどんぐり会の参加者に感謝申し上げます。

みなさん金谷節子先生をご存知でしょうか。金谷先生は北京オリンピックの女子バレーで栄養指導をなさったり、聖隷三方原病院で病院食の革命を起こされた偉大なお方です。本日はリハビリテーション栄養学の授業でご教授いただきました。例えば、貧血持ちの人は鉄分だけを必死に取る人がいると思いますがビタミンCと共に摂取することで鉄の吸収が良くなります。また、タンパク質も量だけでなく食材によってタンパク質の質も変わるので、質と量の2つが大事だと学びました。この授業を受けて普段の食事を見直そうと思いました!

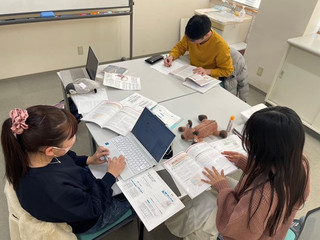

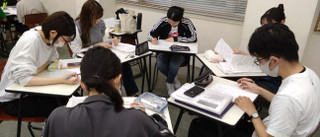

本日は言語聴覚学科1年生の間で勉強会を行いました。苦手な学生の多い人体機能学や病理学をどのように勉強しているかを紹介したり、自分が理解できていない範囲について質問したりして理解を深めることが出来ました。特に印象的だったのは動画サイトで脳神経やホルモンについて勉強する方法です。おすすめの投稿者を教えてもらったので、さっそく今日から見てみようと思います。

専門性が高く難しい内容でも、同じ範囲で苦労した同級生と一緒に勉強することで、楽しく効率的に学習することが出来ました。

学食で買えるワッフルとおやつボールの写真です。

なんと90円で買うことができます!!最近、スナックの種類が増えてきて、何を食べようか迷っちゃいます(^^♪

11/14、6時限目の講義が終わったあとに、みんなで、はま寿司に行きました!

木曜日は午後に3コマ講義が続いているため、頭を使ってお腹ペコペコでした。

Nちゃんは10皿以上食べていましたよ!

期間限定のアールグレイのベイクドチーズケーキがとてもおいしかったので、皆さんも良かったら食べてみてください。

こうして息抜きをしながら、日々の講義を頑張っています!

1年生は秋セメスターの講義が始まり、1ヶ月が経ちました。少しずつ秋セメスターの講義に慣れてきたようです。

写真は呼吸発声発語系の構造・機能・病態の講義で鼻咽腔閉鎖について学んでいるところです。ヒトが発話をするとき、鼻から息が漏れているかどうか、鼻息鏡という道具を使用して確認している場面です。発音の時には、鼻から息が漏れる音と漏れない音があることを学びました。演習を通して学ぶことで、より一層理解が深まったようです。

6月18日に上級生によるピアサポートが開催されました。

写真は3年生が1年生に学習方法や大切な点を伝えている場面です。

定期試験が7月下旬から始まります。1年生は入学後初めての定期試験です。早めに勉強を始められると良いですね。

5月18日(土)に言語聴覚学科でドッジボール大会を行いました。 1~3年生と教員が参加しました。

2年生の学生に感想を聞きました。

Nさん

入学してから学科全体で行事をするのは、初めてだったのでとても楽しかったです。初めて話す人が多く緊張しましたが、ドッジボールを通じて先輩や後輩と仲良くなれました!これからも行事があるので参加してどんどん仲良くなれたらいいなと思います!

Sさん

今年はいろいろなイベントが企画されています!

チームは1~3年の混合チームだったので、先輩や後輩と関わる機会が多かったです。

先輩には勉強面や生活面のことなど、多くのことを教えてもらいました。普段の授業で先輩や後輩と関わる機会は少ないですが、こういったイベントは他学年と話すきっかけになります。

最後に学年対抗で試合をしました。勝者は1年生でした。学年ごとで団結力が高まったのではないかと思います‼︎