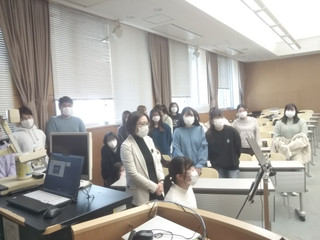

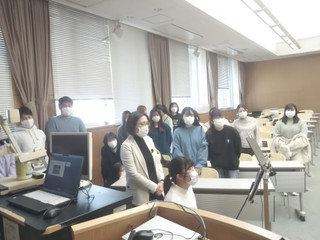

12月1日の講義は、外部の先生にお越しいただきました。

講師は北斗わかば病院の伊藤ちあき先生です。

北斗わかば病院は本学の実習先でもありますし、卒業生が多数働いています。

実習でお世話になった学生が伊藤先生にご挨拶をしていました。

内容は「神経変性疾患に対する拡大代替コミュニケーション訓練の実際」です。

拡大代替コミュニケーション (Augmentative and Alternative Communication ; AAC )とは、「口頭コミュニケーションが困難な人のコミュニケーションを援助、促進、代替するあらゆるアプローチ」のことです。

コミュニケーション手段を喪失した人は、動作能力も制限されることが多く、介護を一方的に受けるだけの非人間的な生活になります。

神経変性疾患のなかには、徐々に進行していく疾患があります。

コミュニケーションが徐々に取れなくなる方がいます。

言語聴覚士はそのような方に対し、コミュニケーション手段を確立する支援を行っています。

講義では、実際に症例に対して、どのようにAACを選択したか、どういう点に苦労したかについてお話しいただきました。

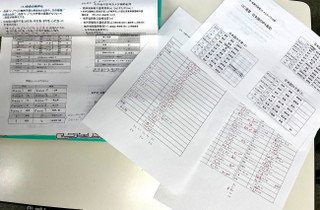

AACには、①補助器具を必要としないものと、②補助器具を必要とするものがあります。

さらに、②補助器具は、機器を用いないもの(ローテク)と用いるもの(ハイテク)に分類されます。

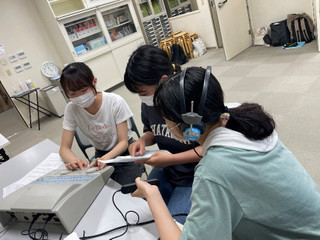

こちらは透明文字盤(ローテク)を行っている場面です。

目のみ動く方に用いる器具です。

言語聴覚士は目線を頼りに患者さんの伝えたいことを理解します。

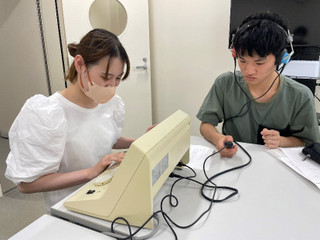

実際に現場で使用している、意思伝達装置を持ってきていただきました。

学生さんも実際に体験してみました。

伊藤先生が「今思っていることを教えてください」と学生さんに質問をすると‥

「おなかがすきました」と伝えていました。

本講義はお昼前でしたので、素直な気持ちですね。

やはり意思を伝えるというのは大切ですね。

学生からは、「実際の現場の様子を学ぶことができ、勉強になった。」、「意思伝達装置は難しかった。患者さんに導入する際は、患者さんの認知機能や運動能力に合わせて指導する必要がある。」などのコメントが聞かれました。

ぜひ、就職したときに役立てて欲しいなと思っています。