言語聴覚学科教員の研究紹介⑤(中村 哲也助教)

言語聴覚学科教員の研究紹介、第五弾は中村哲也助教です。

中村助教は構音障害学を専門にされており、

本学リハビリテーション科学研究科の大学院を修了されました。

今回は大学院で研究したこと、現在研究していることについて紹介します。

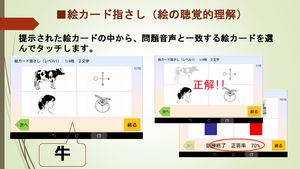

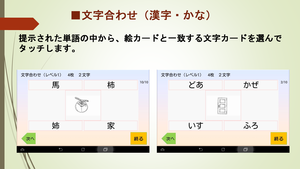

現在は子どもの構音障害で、「さかな」が「しゃかな」になってしまうような、

構音が上手くいかないお子さんについて研究しています。

一般的な子どもは何歳くらいになると構音が出来るようになるか、

また上手く言えない音はどのような音に誤るかといったことを調べています。

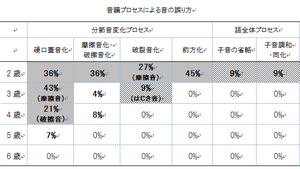

表はそれぞれの年齢で音がどのように誤るかを音声学的に記述したものです。

また、EPGという上顎に電極を貼りつけた装置を使って、

構音をする時にどのように舌が動くのかということも調べています。

同じ「か」という構音であっても「あか」と「いか」では舌の動きが異なります。

このように、前後の音の組み合わせによって舌の動きがどのように変化するのかについて調べています。