2016年2月19日 (金)

2016年2月18日 (木)

言語聴覚士国家試験壮行会 ②

国家試験壮行会、第2弾です。

教員から4年生へのプレゼントは、合格へのメッセージが書かれたブックマークです。

各教員が合格を願いゼミ学生の名前を書き入れた、世界で1つのブックマークです!!

応援の一言と共に、手渡されたブックマークを嬉しそうに、STテキストやスケジュール帳に挿んでいました。

教員から、4年生へ応援メッセージ!!

今までの学生生活を振り返りつつ、国家試験に向けてエールを送ります。

ゼミごとに歓談です。3年生が合格祈願のお守りとプレゼントを渡していました。

ゼミごとにお守りは違い、谷ゼミは先輩のイメージカラーをしたダルマにしたようです。

こちらの大原ゼミは、国家試験に向けてだけでなく、大学4年間を過ごした仲間との絆について話されていました。

学生たちも先生の話を熱心に聞いていました。

教員一同、応援しています!

2016年2月17日 (水)

言語聴覚士国家試験壮行会 ①

2月20日の言語聴覚士国家試験に向けて、3年生・教員からエールが送られました!

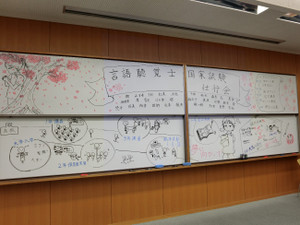

前日から3年生が力を合わせて4年生への思いを描いてくれました。

講義、演習、臨床実習と忙しい4年間でしたが、大学生活を振り返ると1年ごとに確実に成長した姿を思い起こすことが出来ます。

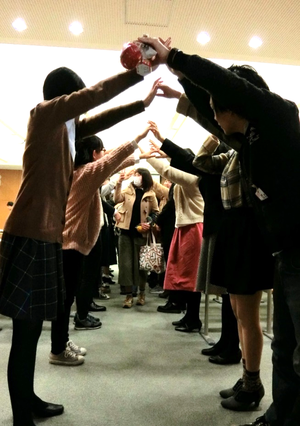

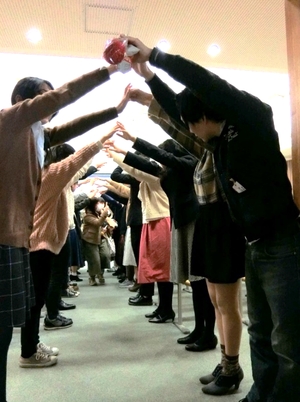

4年生入場! 3年生と教員でアーチをつくります。飯田君は余裕のWピース。

いよいよ、壮行会が始まりました!

3年生が中心となり、2年生、1年生に声を掛けて準備を進めてくれました。

笑いあり、涙あり、4年生への愛が詰まったメッセージが伝わってきます。

4年生の中には感動して目が赤くなる子も。。。

7名の書道ガールズが、音楽に乗せて思いを書いたメッセージ!!

今は音声室の壁に飾られて、学生達を見守ってくれています。

次回は、教員から4年生へのプレゼントです。

2016年2月16日 (火)

新たなる出会いを楽しみにしています

2月12日(金)に一般入試(前期)、センタープラス入試(前期)、大学入試センター試験利用入試(前期)の合格発表がされました。

言語聴覚学科を受験してくださった多くの皆様、誠にありがとうございました。

今回どんな結果であれ、すべての方々が努力されたことと想像しています。

何か一つのことを努力しやり遂げることは、これからの人生に大きな意味をもつと思います。ぜひ、努力された日々を忘れないでください。

努力が実を結び、一つの結果を出せた合格者の皆さん、これから始まる大学生活の中でより一層成長し、輝かしい未来を自らの手で具現化できるよう教員一同祈っています。

言語聴覚士になるという強い気持ちを持ち、大学生活をお送りください。

我々教員は全力で皆さんを支え、ともに歩んでいきたいと思っています。

また、努力が実を結ばれなかった方もまだまだチャンスはあります。ぜひ継続した努力を期待しています。

本学では3月3日に一般試験(後期)を予定しています。出願時期は2/10(水)~2/23(火)です。多くの皆さんの努力が実を結び、桜の咲く頃、正門をくぐる晴れやかな皆様の姿を楽しみにしています。

2016年1月29日 (金)

吃音のおはなし

言語聴覚学科の谷哲夫です。

今回は吃音のおはなしをします。はじめに私自身のことを記すことになりますがご容赦ください。

私は言語聴覚士です。言語聴覚士になった理由のひとつは、私に幼少のころから吃音があったことです。「ぼく」とひとことを言うのに「・・ぼ・・ぼ・・ぼ・・ぼーーく」と顔を歪めながらやっと話していました。幼稚園では、朝、私が教室に入ろうとすると子供たちが私の周りに集まってきました。人気者だったわけではありません。子供たちは私が「おはよう」と言うのを待っているのでした。私が「・・お・・お・・お・・」と言っていると子供たちは「お、お、お、だってー!」と言って大笑いしました。小学校では自分の言葉を気にし、ストレスが溜まりました。このころ経験した“集団の中の居心地のわるさ”は現在でも影響を受けています。勉強も嫌いになり成績はかなり下の方だったと思います。テストでたまに良い点でも取ろうものなら、担任の先生から「人のものを見ただろ!」などと追及されてしまいました。そんな日々が続き、幼少から学齢期にかけて、あまり良い思い出はありません。

吃音は上記のように、幼少時に生じることがほとんどで、言語発達の途上であることから発達性吃音と呼ばれます。吃音の大きな問題点は、言語症状のみならず心理面に影響を及ぼすことです。吃音を持った自分を肯定できず、社会不安障害になって外出できなくなる人も少なくありません。しかし、発達性吃音のなかった人が、脳卒中後に吃音を発症してしまうことがあります。これを神経原性吃音といいます。両者は似た症状なのですが異なる特徴もあり、本質的に同じものなのかどうかわかっていません。私は言語聴覚士として多くの脳卒中患者さんと関わるうちに、神経原性吃音を詳しく調べれば発達性吃音の発症原因に近づけるかもしれないと思うようになりました。以来、神経原性吃音を発症した患者さんのデータを分析して研究を続けてきました。

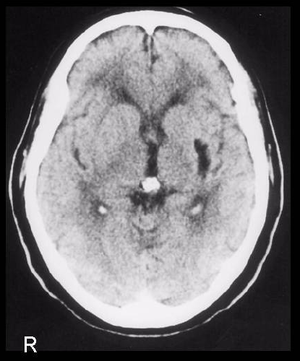

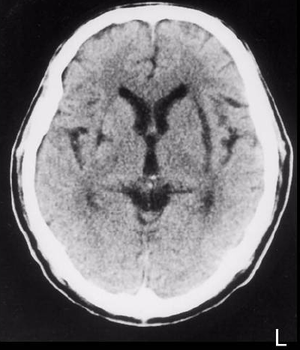

我々の研究では現在、次のような知見を得ています。①これまで言われていた発達性吃音と神経原性吃音の違いは、対象者の年齢の違いや、吃音の発症からの経過が異なるために観察されたことであり、これらを統制した研究が必要であること。②神経原性吃音は脳の様々な部位の損傷で生じるために責任病巣の特定が困難といわれていたが、失語症を伴わない純粋な神経原性吃音患者の損傷部位を調べてみると、大脳基底核の被殻という場所が共通した損傷部位であったこと。③被殻損傷の神経原性吃音の発話症状は発達性吃音とかなり類似していること、などです。

今後、吃音の原因究明と治療法開発に貢献できるよう、データ分析を積み重ねてまいります。

脳卒中後に失語症を伴わず吃音のみが生じた代表例2名の脳の画像です。左半球の被殻という場所の損傷が共通しています。

2016年1月28日 (木)

臨床実習の報告(3年生)

現在、3年生は、2週間、大学を離れて県内の様々な医療施設で臨床実習に臨んでいます。

専門の検査はもちろんのこと、実際に、患者様と関わることも初めての経験です。

実習では、スーパーバイザーの先生より指導を受けながら、患者様に検査をさせて頂き、報告書をまとめていきます。

先日、風車が美しい、海辺の町の病院を訪問しました。

担当する学生は、「臨床の現場でしか学べない多くのことを学び、大変、充実した毎日を過ごしています」と目を輝かせて話してくれました。彼女は、授業で学んだ理論が現実の症状と合致することに心が揺さぶられたそうです。

ご協力頂いた患者様や病院の先生方には、心より感謝申し上げます。

3年生の皆さん。皆さんが言語聴覚士になるために、多くの人に支えられているということを、心に刻んで、皆さんの実習を完成してください。

2週間後、成長した皆さんから、実習の話を聞くことを楽しみにしています。

2016年1月21日 (木)

2016年1月18日 (月)

言語聴覚学科教員の研究紹介⑧(木原 ひとみ助教)

言語聴覚学科教員の研究紹介、第八弾は木原ひとみ助教です。

木原助教は、言語発達障害学を専門にしています。

現在行っている研究について紹介します。

皆さんは児童養護施設をご存知ですか。

児童養護施設とは、保護者のいない児童や、虐待されている児童を養護する施設です。平成25年の調査では、全国595施設に、約3万人の子ども達が生活していることが分かりました。その中には、心のケアだけでなく、言語発達に遅れがみられ専門的な支援を必要とする子ども達が多くいることが明らかになりました。

そこで、東京都で初めて言語聴覚士、作業療法士を導入した児童養護施設で、小児科医、臨床心理士、施設職員等と連携し、子ども達の発達を包括的に評価・支援をできるよう包括的な研修プログラムの開発を行なっています。

この研修プログラムによって、施設で働く職員の先生達が、発達段階に沿った関わり方、発達障害がある子ども達への関わり方を理解し、研修で得た知識や考え方を生活の場で実践しています。他の専門職や施設職員の先生方と一緒に、子ども達の支援を考えることは、挑戦しがいのある取り組みです。今後も、子ども達がより良い生活ができるよう支援を続けていきたいと思っています。

このように、言語聴覚士が活躍できるのは病院や療育施設、教育の場だけではありません。児童養護施設のように新しいフィールドへ介入しようとしています。

*カメは「ゆっくり一歩ずつ、確実に前進する」ことから、指導室のシンボルになっています。

今回で教員の研究紹介は終わりになります。

2016年1月13日 (水)

言語聴覚学科教員の研究紹介⑦(佐藤 豊展助教)

言語聴覚学科教員の研究紹介、第七弾は佐藤豊展助教です。

佐藤助教は、摂食嚥下障害学を専門にしています。

現在行っている研究について紹介します。

私は、聖隷浜松病院、東北大学病院で臨床を行ってきました。

聖隷浜松病院では、脳血管障害、神経筋疾患による摂食嚥下障害の方に関わり、東北大学病院では、頭頸部腫瘍後の摂食嚥下障害の方に関わってきました。

摂食嚥下リハビリのやりがいは、なんと言っても患者さんが徐々に食べられる姿をみられることです。

しかし、なかには嚥下障害が重く、食べることが難しい方もいらっしゃいます。このような方は、嚥下器官の構造の変化,負荷量などの問題から既存の訓練が行えない場合が多く、新たな訓練法の開発が必要だと感じました。

このような背景から私は摂食嚥下障害の訓練法に関する研究を行っています。

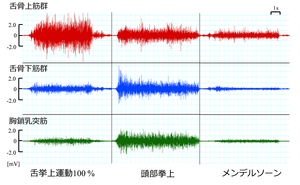

具体的には、飲み込みに関わる筋に電極を貼り、舌・首・顎を動かしたときの筋活動を測定しています。

高齢者に対し舌を上顎に強く押し付ける運動を行うことで、嚥下機能が改善する可能性が示唆されました。

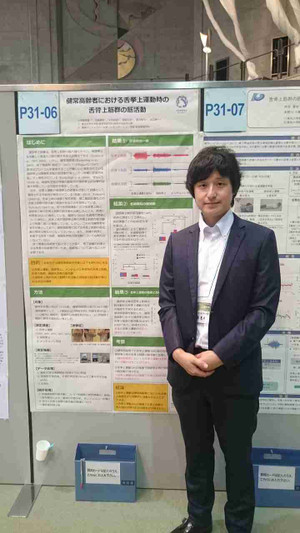

これらの知見を2015年9月に京都で開催された「第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学術大会」で報告してきました。

今後、嚥下障害患者さんに適応できるか考えていきたいと思っています。

次回は、木原助教の研究活動を紹介します。

2016年1月12日 (火)

言語聴覚学科教員の研究紹介⑥(大原 重洋准教授)

言語聴覚学科教員の研究紹介、第六弾は大原重洋准教授です。

大原准教授は、小児聴覚障害の臨床に長年携わってこられ、聴覚障害学、言語発達障害学を専門にされています。

現在行っている研究について紹介します。

私の研究フィールドは、小児聴覚障害の臨床現場です。大半の研究は、自ら指導してきた聴覚障害児を対象としています。とくに、学年単位(10~20人前後)を対象としたメゾレベルの研究が得意です。

最近は、少しずつ、臨床現場以外でも実験環境を構築し、対象数を増やし、普遍的なデータを採取することに挑戦しています。

現在、取り組んでいるテーマは、以下の2つです。

①乳児期初期の補聴器装用支援法の開発

近年では、生まれた直後から、聴覚障害の診断ができるようになり、これまでと比べて早い時期に補聴器を付けて聞く練習を始めています。

しかし、赤ちゃんにとっては、補聴器は、耳の中に入る異物であり、装着を嫌がることが少なくありません。せっかく、補聴器を購入したとしても、実際には、使っていないということもよくあります。

聴覚検査の技術は、格段に進歩しましたが、補聴器装用を効果的に進めるリハビリテーション技術は、まだ十分には確立されていません。

そこで、0歳で補聴器を付けた赤ちゃんの行動を注意深く観察し、どのようにすれば、長い時間、補聴器を付けていられるのか科学的に検討しています。

②ナラティブ産生を促進する支援法の開発

ナラティブとは、自分が体験したことや空想したことを筋立てて、話す能力です。通常、子どもは、5~6歳になると、それまでに獲得した単語や文の知識を用いて、様々な物語を作り、他の人に聞かせるようになります。幼児期のナラティブの能力は、学校の成績との関連が高いと指摘されおり、近年、注目されています。

一方、聴覚障害児は、ナラティブの発達が遅れており、小学校に入学した後でも、筋立てて話をすることが苦手なことが多いです。

その理由は、子どもは、大人や子ども同士の会話を通じて、物語を作る基盤を学ぶからです。つまり、聞こえの障害によって、他の人とのコミュニケーションに困難があると、ナラティブの基盤を学べないのです。

そこで、幼児期のコミュニケーションから学童期のナラティブに共通する因子を解明し、早期からの一貫した支援法の開発に取り組んでいます。

さらに、次年度以降に取り組みたいテーマとして、浜松市と近隣市町村における聴覚障害児やその他の障害児の発見と対応のシステムを分析し、他県の基礎自治体のシステムとの比較を行いたいと考えています。