第17回日本言語聴覚学会 ③

前回に引き続き、第17回日本言語聴覚学会の様子をお届けします。

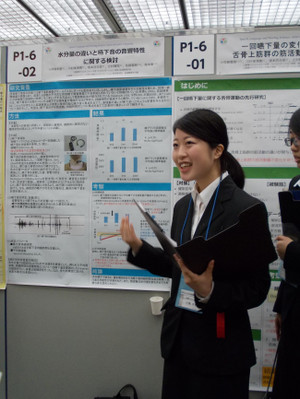

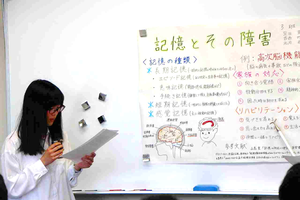

伊藤朱里さん

「学会でのポスター発表は、一年前から少しずつ準備を進めていたのでじっくり研究テーマについて調べたり考えたりすることができました。ですが、初めてのことだらけだったのでゼミの先生方にサポートして頂いたり、他のゼミメンバーと支え合ったりしながら学会本番を迎えることができました。当日、会場にはたくさんのSTの先生方がおりその雰囲気に圧倒されましたが、普段聞くことのできない講演や、ポスター発表という貴重な体験ができとても勉強になりました。また、なによりゼミメンバー一丸となって取り組めたので最後は達成感で溢れました。」

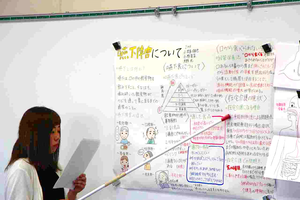

辻村舞雪さん

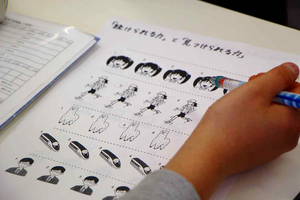

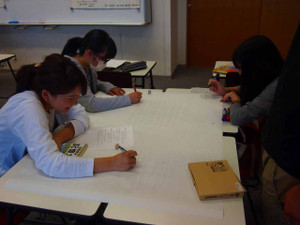

「学会発表は3年生でゼミが決定した時からの目標でした。研究をすること自体がはじめてであり、最初は不安も多く"本当に学会発表なんてできるのか…?"と思ってしまうこともありました。発表までの準備もとても大変でした。論文を10本以上読み、苦手な英論文を読むこともありました。学校に夜遅くまで残りゼミのメンバーと準備をすることもありました。しかし、準備期間には大変なことばかりではなく、合間にゼミのメンバーと食事に行ったりボーリングに行ったり、先生方とお話をしたりなど、楽しいことも多くありました。

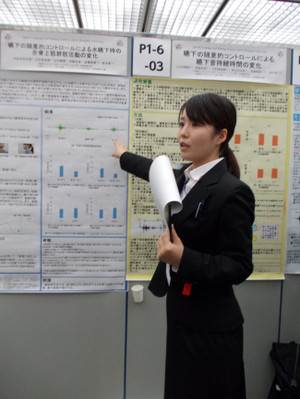

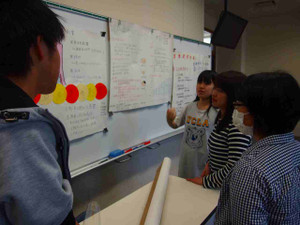

発表当日は会場の雰囲気に圧倒され緊張をしました。しかし、会場で出会った方々に内容や発表の様子について誉めていただいたり、自分のポスター前に人が集まりメモをする様子をみたりして、達成感とともに、私が行った研究が今後の研究に繋がっていくのであると強く感じました。大変なことも多くありましたが、この学会発表を通して、自分自身の成長やゼミのメンバーとの絆を深められたことなど、得られたものが多くありました。この経験を今後に活かしていきたいと思います。」

実習前の忙しい中、本当に頑張りましたね!統計が終わらない、文章がまとまらないなど、悩んでいた時期も、発表前の不安な気持ちも4人で励まし合い、支え合って乗り越えられたと思います。同じ経験を共有した仲間と得た達成感、充実感は、今後の実習や国家試験で辛くなった時の心の支えとなるでしょう。また、実習Ⅱ期でお世話になったSTの先生方も会場に応援に来て下さいました。学生も勇気付けられたと思います。本当にありがとうございました。

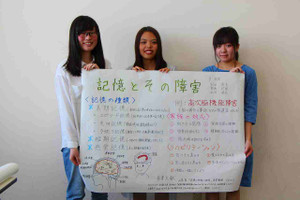

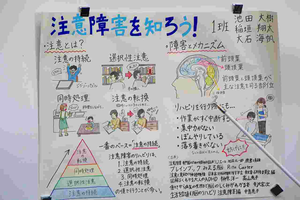

今回のオフショット:発表が無事終わり、ホッとした表情の皆さん。試行錯誤して作成したポスターと一緒に。