臨床歯科学

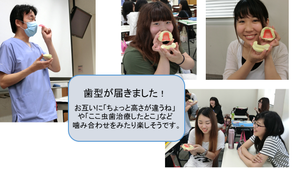

前回、型取りした歯型の模型が届きました。

前回の様子は→ https://blg.seirei.ac.jp/st/2016/07/post-4e90.html

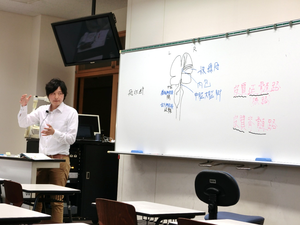

鴨田歯科医が説明し、一人ひとり手渡されました。席に戻ってから、「歯並びきれい」、「私の方がちょっと口蓋高いかも」、「ここ昔、虫歯の治療したとこだ」など、お互いの模型を見せ合っていました。

普段、自分の口腔内をじっくり観察することはありません。でも、模型になっていると歯列や歯肉だけでなく上顎、下顎、口蓋、上唇小帯、下唇小帯なども観察できますね。

構音障害学で学んだ構音点や3年生で学ぶ摂食・嚥下障害学でも口腔内をイメージしやすくなりますね。なかなか、作成できないものですからね。大切に使いましょう!