【No.455】1年生レポート No.10 ~浜松市との連携事業:高齢者対象講座in浦川ふれあいセンター~

皆さんこんにちは、理学療法学科1年の尾藤誉也です。

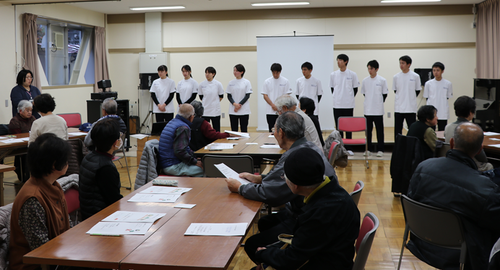

私達は11月22日に浦川ふれあいセンターで高齢者を対象とした、認知症・転倒予防講座を行いました。

講座の内容を紹介します。

まず初めに認知症予防講座を行いました。

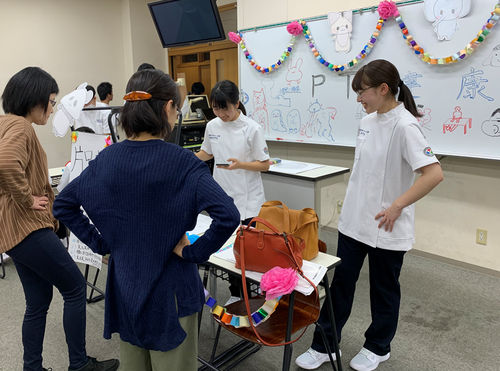

最初に高齢者の方と仲良くなるためにカードを使ったレクリエーションを行いました。

レクリエーションをきっかけに会話が弾み、楽しく講座を進めることが出来ました。

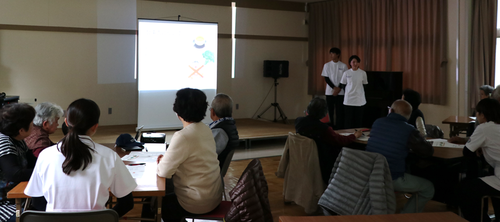

次に認知症の原因、認知症予防の食事について説明しました。

その後、チェアウォーキング、座って上体ひねり、数字エクササイズを行いました。

最後に講座のポイントを復習して認知症予防講座は終わりました。

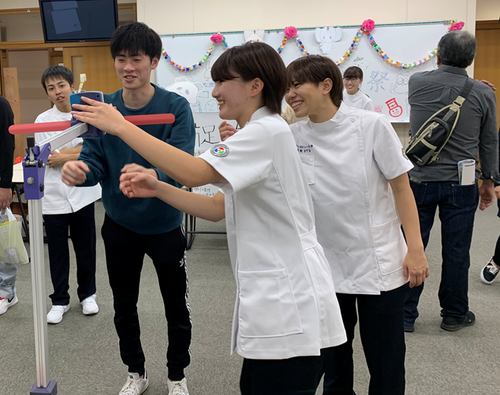

一度休憩をはさみ、次に転倒予防講座を行いました。

転倒予防講座ではまず、転倒の原因、転倒しやすい場所について説明しました。

その後、肩・腰のストレッチ、膝周りの筋力トレーニングを行い、最後に、サザエさんの曲に合わせて今までの運動を取り入れた体操を行いました。

自分たちで講座を企画・実施することは初めてでうまく行えるかなどの不安も多くありました。

しかし、グループで何度も集まって話し合ったり、リハーサルに来ていただいた先輩方や先生からアドバイスをいただいたりしながら、内容の修正と話す練習をすることで、最高の講座を行うことが出来ました。

一方で相手にわかりやすく伝える難しさなど、多くのことを学びました。

今回の経験を無駄にせず、これからの学びに生かしていきたいと思います。