【No.449】卒業生レポート No.3 ~第35回東海北陸理学療法学術大会参加報告~

こんにちは、理学療法学科11期生の河瀬です。

11月9、10日に富山で開催されました第35回東海北陸理学療法学術大会に参加してきました。

私を含め、金原先生の痛みゼミメンバーである大学院生および卒業生が発表しましたので報告させていただきます。

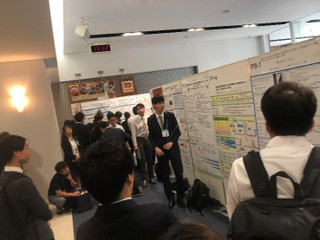

まずは、12期生の河合洋輔先生です。

「神経障害性疼痛患者における身体的アプローチと慢性疼痛アプローチの経験」について発表しました。

発表当日の朝まで、先生方とディスカッションし、1年目とは思えないほど素晴らしい内容の発表でした。

質疑応答でも受け答えをしっかりしており、大変参考になりました。

次は、先輩で7期生の佐久間俊輔先生です。

いつも後輩のお手本となり、頼りになる先輩です。

「当院(クリニック)における神経障害性疼痛患者の特徴から理学療法を考える」について発表されました。

わかりやすい発表と質問に対して的確な応答をされており、大変勉強になりました。

最後に、私、理学療法学科11期生の河瀬智文です。

「当院(回復期リハビリテーション病院)における術後遷延性疼痛患者の退院時身体機能の特徴」について発表しました。

今年2回目の発表でしたが、自身としては課題が残る発表となりました。

発表までに、ゼミの指導者である金原先生をはじめ、多くの先生方や先輩方、ゼミ生にご指導いただきましたが、内容を分かりやすく伝えることや、質問に対する応答など、今後も訓練していく必要があると痛感しました。

また、相手に興味を持ってもらえるような発表を心がけていこうと思いました。

今後も、学んだことを臨床で生かしていけるよう精進して参ります。

以上、学会参加報告でした。

最後に、開催地が富山ということで、ご当地の回転寿司にておいしい寿司を食べてきました。

ご閲覧いただきまして、ありがとうございました。