【No.459】3年生レポート No.3 ~「地域理学療法学の実践」活動紹介1~

皆さん、こんにちは。

理学療法学科3年の森大成です。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

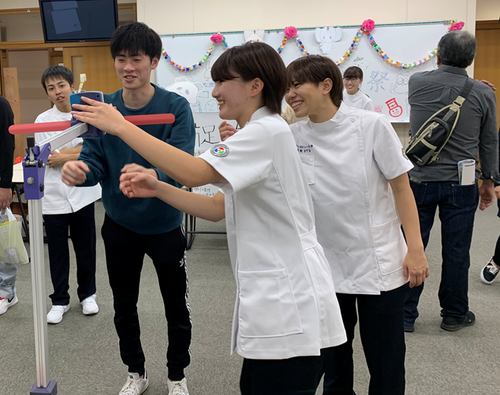

先日「地域理学療法学の実践」という講義の一環で、身体機能と障害とパフォーマンスの関係性を調査し、今後の部活動の傷害予防とパフォーマンス向上のサポートをするという目的で、聖隷クリストファー高校男子サッカー部にご協力をいただき、身体機能の測定をさせていただきました。

この測定をするにあたって、まずはサッカーにはどのような怪我が多いのか、そしてパフォーマンスを向上させるにはどういったトレーニングをすればよいのか、について情報収集(文献検索など)を行い、「足首の捻挫」と「腰痛」が多いということがわかりました。

次に、その捻挫と腰痛に関係する筋や関節について確認をし、測定項目を決定していきました。

その後、決定した測定項目について役割分担をして、測定マニュアルを作成しました。

測定項目が多いため、2・3年生に協力をお願いし、測定の練習会を実施しました。

その際に部活動応援プログラムを担当されている根地嶋先生に測定の方法が正しいのかをチェックしていただきました。

そして測定当日、最終確認を行い本番に備えました。

実際に測定をしている中では、

練習通りにできることもあれば、予定よりも長く時間がかかってしまうことや数値の誤差が大きくなってしまうこともあり、スムーズにかつ正確に進めることの大変さと難しさを改めて感じました。

それでも、高校生と接する機会をいただけたということに関しては、とても良い経験ができたと思います。

測定の合間に高校生との会話の中で様々な話を聞くことができ、とても自分にとって有意義な時間であったと実感しています。

今回の測定会を通して、技術の向上だけでなく、人と接するうえで大切になる言葉遣いや説明の仕方、話し方などについても学ぶことができた測定会でした。

今後も、この経験が活かせるように日々精進していきたいと思います。

最後になりますが今回の測定会に協力してくださった聖隷クリストファー高校のサッカー部の選手の皆様、並びに関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

ありがとうございました。