2019年6月21日 (金)

2019年6月17日 (月)

【762】6月15日はオープンキャンパスでした!

こんにちは、教員の鈴木です![]()

6月15日に行われたオープンキャンパスにお越し下さったみなさまありがとうございました![]()

今回のウェルカムイベントでは、熱くなってきた![]() この時期にピッタリな「スタンプうちわ」の作業体験

この時期にピッタリな「スタンプうちわ」の作業体験

作業が人の身体やココロにどんな影響を与えるのかについて沢山の人に体験していただきました

体験授業では今回は泉先生による講義「ココロを動かす作業療法」

先生の臨床で出会った対象者がどのように自分の心が変わっていって、自立し活動的な生活を送っていくようになったのかお話ししてくださいました

講義の様子はOTインスタでライブ配信しました

24時間視聴可能でしたがみなさま見えましたか?

聖隷OTinsrtagram

次回のオープンキャンパスでもライブ配信を考えていますので、フォローお願いします![]()

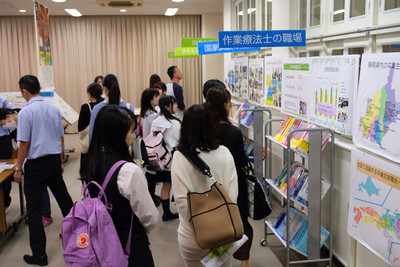

そして、全体講義の後は教室の見学や、作業療法の教科書の紹介![]()

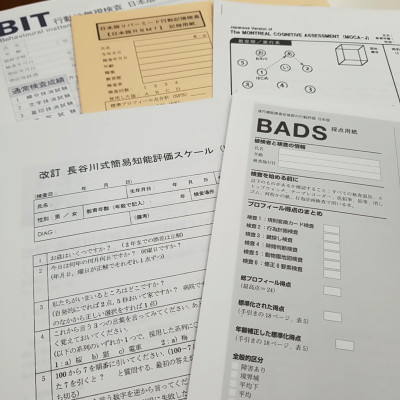

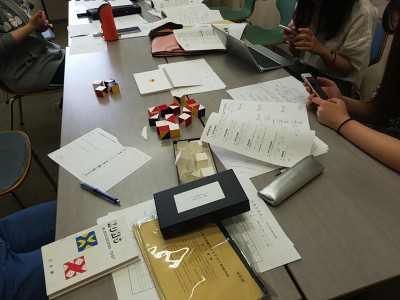

評価や自助具の体験をしながら、在学生と作業療法のことや、学生生活、受験対策の事をリラックスして話し合ったり、、、![]()

そしてウェルカムイベントに引き続きの作業体験、、、

教員や在学生との相談会を行いました![]()

次回のオープンキャンパスは8月10日、8月24日です

それまでにも7月23日、8月23日に専門職体験講座などありますので、ぜひお越しくださいね![]()

詳しくはこちらから!

聖隷クリストファー大学受験生情報サイト

最後まで読んでくださりありがとうございました

2019年6月13日 (木)

【761】キャリアデザイン~先輩OTからのアドバイス~

こんにちは教員の鈴木です![]()

今回はキャリアデザインの授業で開催されたキャリアサロンにお伝えします

昨年から始まったキャリアデザインの授業で、卒業生をお呼びしてそれぞれのキャリアについての経験談や体験談、現在の仕事について話して頂くキャリアサロンを行っています

昨年度の様子はこちらから

【663】卒業生から学ぶキャリアデザイン

今年度も6名の卒業生にお集まり頂き、3年生が将来のキャリアや今現在何をすべきか考える機会とするため、今年もキャリアサロンを開催しました

10期生の植山さんは精神科領域での経験談や興味のあることをすることについて、、

9期生の甲斐君からは身障領域の回復期病棟での経験と計画的に働くことのアドバイス

6期生植松君からは老年期領域での経験や作業療法の専門性を発揮するための方法について、、、

2期生三嶋さんからは、地域・精神領域での経験と子育てしながら働くことについて、、、

5期生、宮本君からは身障領域の急性期で働くことの経験と、昨年終了した大学院進学への道のりについて、、、

8期生大野さんからは、発達領域と地域領域で働くことについて、、、

各領域での経験談や卒後のキャリアデザイン、実習の心構えなど具体的に聞くことができ、今から何をしておくべきか考えることができる機会となりました

卒業生の皆様、ご協力ありがとうございました![]()

2019年6月 7日 (金)

【760】チームで成長するTeam Based Learning~アクティブラーニングの取り組み~

こんにちは、教員の鈴木です![]()

今回は今年度から取り入れた、TBL(Team Based Learning:チーム基板型学習)についてお伝えします

聖隷クリストファー大学作業療法学科では、開学時からアクティブラーニングの手法を取り入れています

アクティブラーニングの手法の一つとして、PBL(Problem Based Learning:問題基板型学習)1年生の作業療法概論で学んでいます

昨年の作業療法学概論の様子はこちら

【660】PBLで考える作業療法〜作業療法とは何か?〜

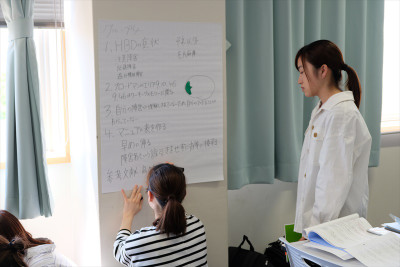

その後は、あらかじめ決められているチームに分かれ、IRATと同じ問題をチームで考え、10分程度で答えを出していきます![]()

TRATの直後に答え合わせをしたら、教員からの情報を保管するための講義と今日の取り組む課題が出されます。

この時は、動画を見て高次脳機能障害を有する人の症状と作業療法の関わりについて考えるという課題でした

その後は、チームに分かれてちょっとだけ難しい、ちょうど良い難易度の課題に取り組みます

90分ほど取り組むチーム課題の後には、すぐ発表が控えているのでみんな一生懸命です

チームの調べ物と、ディスカッションを十分にしたら、ポスター発表に備えて準備をします

そして最後には、チーム毎に3分ほどの報告会

グループでまとめたポイントを報告し、また他のグループの発表や、教員からのフィードバックを元に学習を積み重ねていきます

PBLと違って、毎回のIRAT、TRATのテストによる個人の成長と、毎回のグループ発表によってチームでの成長が促せるところがTBLの良いところです![]()

学生達は毎回ちょっと難しい課題が出されていますが、一生懸命に取り組んでます

教員が話し続ける講義と比較しても身につくスピードや積極的に調べる姿勢に良い変化があると感じています![]()

今後も、学生の主体性と学習が向上するような取り組みをしていきます

最後まで読んで下さりありがとうございました

2019年6月 6日 (木)

【759】臨床実習Ⅱの報告会とランチパーティー

僕たち4年生は、4月から始まった2期の実習を終えました

この2週間は同級生などの知識の共有や後輩達とコミュニケーション等を