【888】第56回作業療法士国家試験〜これまでの努力と応援を糧に!〜

こんにちは、教員の鈴木です![]()

今回は2月末に行われた作業療法国家試験の前日と当日の様子についてお伝えします![]()

2月21日に4年生が第56回作業療法士国家試験を受験しました

例年通り、国家試験の受験会場が愛知県なので前日から会場近くに移動します

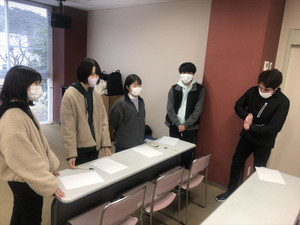

今年も移動日に3年生や卒業生、教員が見送り応援に駆けつけました![]()

みんなからの励ましやエールやお菓子を持って温かい気持ちを高めて会場に移動します![]()

この投稿をInstagramで見る

試験当日は早起きして、滞在先のホテルでしっかり朝食を食べて会場に入りました![]()

この投稿をInstagramで見る

一致団結し気合を入れて集合写真![]()

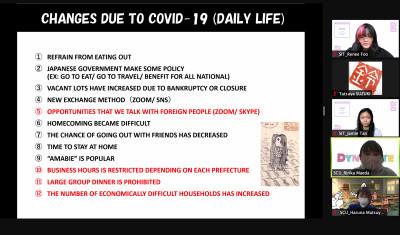

今年度はコロナの関係で例年とは違った実習、卒業研究、国家試験対策となりました

いつもと違うことばかりで大変だったと思います

本当にがんばりましたね、お疲れさまでした![]()

まだまだ感染症に気をつけながらの生活になりますが

羽を伸ばして最後の学生生活と楽しんでくださいね![]()

最後まで読んでくださりありがとうございました