こんにちは、理学療法学科9期生の笹田教太郎です。

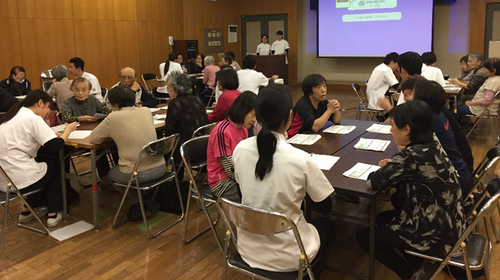

今回は11月8日に開催した、第6回卒業研修会の報告をさせていただきます。

今回は8月に「膝関節の触診」について講義を行なっていただいた3期生の石井裕也さんに「膝関節の評価」を中心に講義をしていただきました。

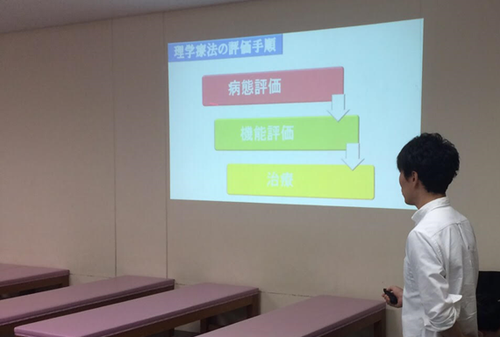

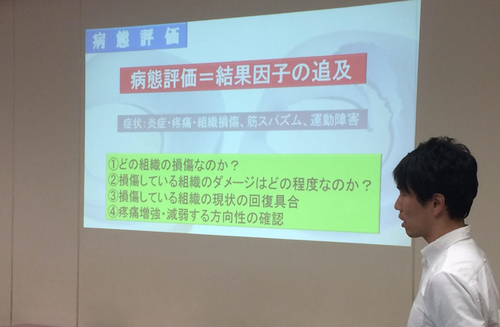

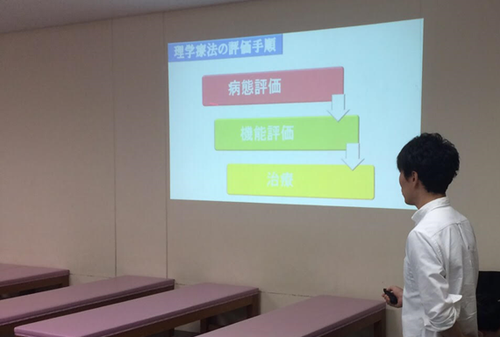

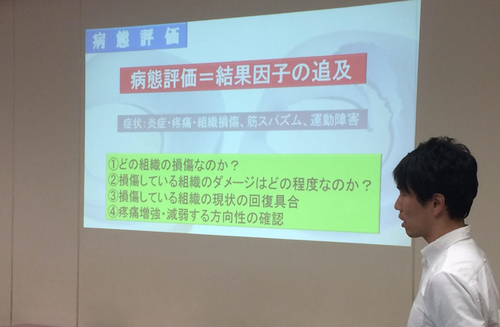

理学療法の過程として病態評価、機能評価、治療があります。

そのなかでも病態評価・機能評価の考え方、評価方法について実技と講義をしていただきました。

まず、病態評価では結果因子の追及をすることの重要性について解説していただきました。

患者さんの訴える症状に対して、どの組織が、どの程度損傷しているか、回復段階、疼痛の増減する刺激を評価することが必要であると理解できました。

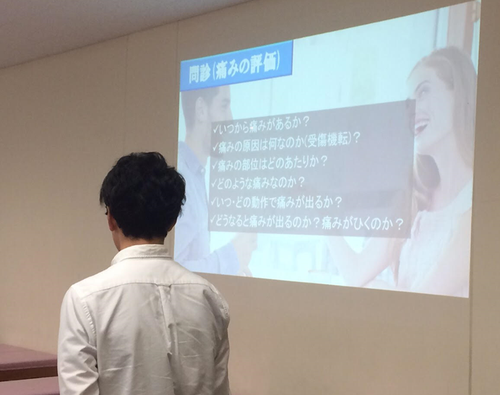

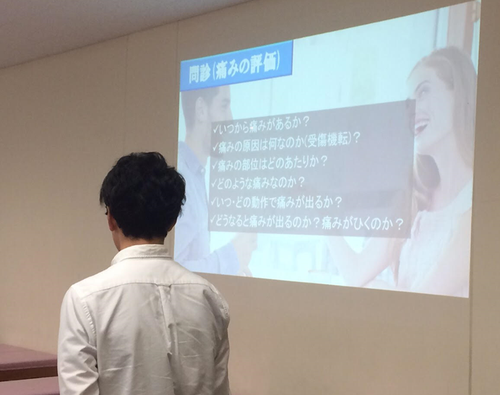

次に、病態を掴むことができたら、なぜそのような症状が現れるようになったのか、その経緯を評価するために機能評価を行ないます。

機能評価では原因因子を追及するため、その人の生活での動作や実際の症状が現れる動作を評価する必要があります。

問診の情報から理学評価として動作指導、筋収縮・徒手誘導で症状が緩和する刺激を見つけることが治療へ結びつける評価となることがわかりました。

↓の写真では実際に徒手誘導で膝蓋骨の動きの誘導を行っています。

機能評価として徒手誘導を行った後の運動時の症状の変化を見ていくことが重要です。

病態として損傷のある部分への機械的ストレスの変化をみていくというシンプルな考え方のためとても分かりやすかったです。

しかし、この評価は病態の評価ができていなければ行うことが難しいため、ここでも病態評価の重要性について再度確認することができました。

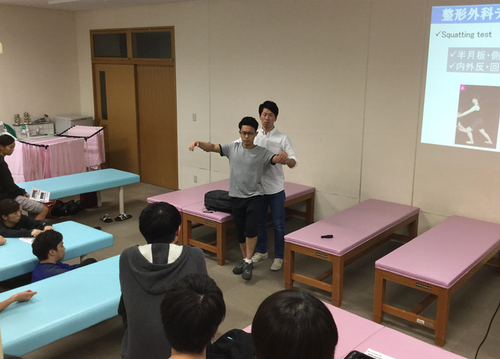

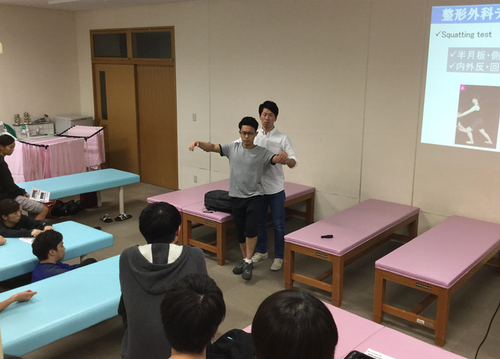

↓の写真は整形外科的テストとして内外反テストを行っている様子です。

整形外科的テストは病態の評価としてどの組織の損傷かを評価するために行います。

今回は教科書にある一般的な手技とは異なり、膝関節の回旋運動を生じさせずに靭帯へのストレスをかけるため、「腋窩で下腿遠位を固定して、下腿近位を内外反方向へ動かす」といった臨床で行なっている評価方法が分かり、病態をより正確に評価するための工夫を知ることができました。

その他にもMC murrayu testやSquatting testなどの実技も行ない、それぞれの評価でどの組織へどのような刺激を与えるテストなのかを分かりやすく説明していただきました。

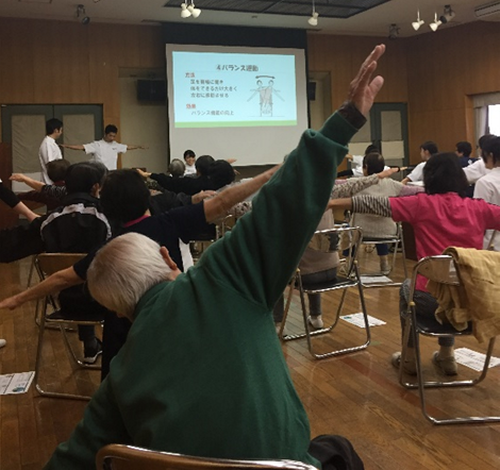

最後には、立位での全身での回旋運動による膝関節の動きとの関係性を評価する方法について教えていただきました。

実際の動作ではCKCでの運動が多く、膝関節のみでなく他の関節からの影響も受けており、視野の広い評価をすることも重要だとアドバイスをいただきました。

今回の講義と実技を通して、前回の8月の講義を含め、より一層評価の重要性が実感できました!!

講師の石井裕也さん、ファシリテーターの皆さん、参加者の皆さん、当勉強会にお集まりいただきありがとうございました!

今後も、皆さんと一緒に実技やディスカッションを通して、臨床へ活かせる様な勉強会を企画していきたいと思います!

次回については、詳細が決まっていませんが2月下旬に「研究や症例などの発表」に沿ったテーマを予定しています。

次回も多くの方のご参加をスタッフ一同お待ちしております。