2015年11月10日 (火)

2015年11月 9日 (月)

2015 Observation and Cultural Exchange Program

来年の2月28日からハワイ大学マノア校で行なわれる、アメリカ言語聴覚学研修に参加する学生13名を対象に、第1回事前研修を開催しました。国際交流センター、言語聴覚学科の教員も全面バックアップで、来年の2月まで全14回の事前研修を行います。

ハワイ大学はオアフ島、最大の州立大学で、世界80カ国から学生を受け入れている国際色豊かな大学です。学生数は18,000名と、なんと聖隷クリストファー大学の約10倍強の学生数です。日本の医大が多く提供しているなど、医学・医療系に強い大学です。

「このアメリカ言語聴覚学研修に行きたいから聖隷クリストファー大学を受験した!」と、いう学生も多く、皆真剣に研修内容に聞き入っています。

英語ができないから…と、諦める学生もいますが、学ぶのは英語だけではありません。

英語だけなら日本でも学ぶことができます。しかし、外国の大学教育や臨床現場を実際に自分の目でみて、感じることは現地でしか体験できません。また、同じ言語聴覚学を学ぶ学生と交流することも、この研修の目的の1つです。この体験は、参加する学生に大きな影響を与えると共に、将来言語聴覚士として臨床の場に立った時に役立つと思います。

2015年11月 6日 (金)

公募制推薦入試②

今回は、公募制推薦入試で入学した2年次生の高橋さんを紹介します。

小論文や面接の対策、受験生へのメッセージをいただきました。

Q.小論文対策は?

小論文対策は、聖隷クリストファー大学の過去問や、先生に問題をいただき解くようにしました。文章の構成や接続語などを意識し、出来るだけ多くの小論文を書くように心がけました。また、天声人語を読むようにしていました。

Q.面接対策は?

面接対策として、面識の少ない先生を中心に練習をお願いしました。

文章として暗記するのではなく、自分が最もアピールしたいポイントだけをおさえましょう。どんな質問にも対応できるようにしておくことが大切です。

Q.最後に受験する方にメッセージをお願いします。

来年の春、皆さんに会えることを楽しみにしています。

出願書類の受付期間は、「11/1(日)~ 11/8(日)※消印有効」です。

公募制推薦入試の募集要項をご希望の方はこちらからご請求ください。

⇒ 募集要項の請求

2015年11月 4日 (水)

公募制推薦入試①

11月1日(日)より、公募制推薦入試の出願受付を開始しました。

出願書類の受付期間は、「11/1(日)~ 11/8(日)※消印有効」です。

公募制推薦入試の募集要項をご希望の方はこちらからご請求ください。

⇒ 募集要項の請求

今回は公募制推薦入試で入学した学生を紹介します。

1年次生の川上さんです。

推薦入試のために準備したことを質問しました。

本番にむけて、小論文はとにかく量をこなしていきました。自分の主張を明確にし、読み手に伝えやすいよう文の構成を工夫しました。

また、面接練習では本番の雰囲気に慣れるため、たくさんの先生方に協力をお願いしました。しかし、面接は皆さんの人となりを見るためにあります。斜に構えず落ち着いて、自分らしさを最大限発揮できるように頑張ってください。

これを読んだあなたが、来年の春、聖隷クリストファー大学生として素敵なキャンパスライフを送っていることを心より願っています。

2015年11月 2日 (月)

掛川西高校 模擬講義

掛川西高校の土曜講座で柴本教授が講義を行いました。

講義のテーマは、「現代医療におけるリハビリテーションの重要性:言語聴覚士の活動意義」でした。日本社会と現代医療の水準、日本が直面する超高齢社会、そういう中でリハビリテーションの重要性を、高校生に対して科学的な視点で講義されました。同時に、「言語聴覚士」が現代医療でどのような活動をし、その意義は何かについて説かれました。この中で、「脳活動をどのように可視化し、言語聴覚療法に用いるか」という点について、写真のように脳機能イメージング法を紹介しながら解説されました。

今回の講義から、生徒さんは医療の奥深さやリハビリテーションの重要性を実感したようでした。医療分野に興味をもつ生徒さんがどんどん増えることを期待しています。掛川西高校の先生や生徒の皆さん、素晴らしい出会いに感謝いたします。ぜひ勉強や他の活動を頑張ってください。

2015年10月30日 (金)

Asia Pacific Society of Speech Language and Hearing

今回は、教員の国際活動を紹介します。

先日、中国広州で9th Asia Pacific Congress of Speech Language and Hearing (APCSLH2015) が開催されました。言語聴覚障害のリハビリテーションに関わるアジア環太平洋諸国の専門家が一堂に会して行われる学術大会です。アジア環太平洋地域は全世界人口の40%を占めますので、多くの言語聴覚障害者がおられ、そのサポートのけん引役として重要な学会です。総会にて、本学会次期理事長に本学の柴本勇教授が選出されました。

本学としては大変名誉なことと感謝すると同時に、本学を挙げてアジア環太平洋地域の皆様の為に活動していく所存です。なお、次回第10回学術集会は、2017年に成田市で国際医療福祉大学 城間将江教授を大会長に行われる予定です。

2015年10月29日 (木)

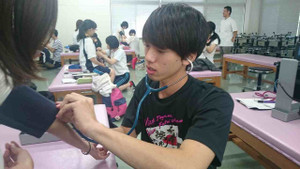

総合演習(3年次生)

本日は3年生の「総合演習」という講義を紹介します。

総合演習は、3年間学修した知識や技術を整理、統合して臨床実習に備えることを目的に行っています。

本日はトランスファー、バイタルチェックについて、理学療法学科の先生に講義していただきました。

教員から血圧測定の際の注意点を説明しています。

血圧計の巻く位置、聴診器を当てる位置、収縮期血圧と拡張期血圧の判断の仕方などを説明していました。

実際に実技を行いました。

しかし…、

血圧を測ろうとすると、「聴診器を当てる位置はここでいいのかな…。音が聞こえないな…」と試行錯誤していました。

というのも、初めて血圧を測定する学生が多かったので、皆さん苦労していました。

血圧を測定しながら、患者さんの様子を観察することも大事ですね。

徐々に聴診器をあてる位置が分かってきたようです。

教員から「30秒で測定しましょう」と言われ、皆さん手際よく測定していました。

3年生は2016年1月から臨床実習が始まります。

患者さんに血圧を測定することがあるので、ぜひ測定の仕方をマスターして欲しいと思います。