2015年10月21日 (水)

2015年10月19日 (月)

水餃子作りました!

9月29日に郷土料理研究サークルで、顧先生直伝の水餃子を教えていただきました。

この水餃子は皮から顧先生が作ってくださり、1年生と2年生がせっせと皮を伸ばし、具を包みます。今年度は学生50名、教員7名が参加し、約200個の餃子を作りました。

普段1人暮らしで自炊している学生や、趣味で料理やお菓子作りをしている学生は他の学生にコツを伝えるなど大活躍でした。

みんなで作った水餃子は皮もモチモチです。ニンニクの香りが食欲をそそる特製ダレでいただきます。この特製ダレは大好評で、ご飯にかけて食べるのが通だとか。

顧先生も「これだけの人数分を一緒に作って食べるのは始めての経験です。」と、とても嬉しそうでした。是非、来年も開催したいですね。

郷土料理研究サークルの活動は、先日の保護者会でももっと活動して欲しいとの意見を頂きました。学修も大切ですが、息抜きできる場として、また他学年との交流、教員との交流と学修以外の時間を一緒に過ごすことができる貴重な場でもあります。来年度はもう少し活動する回数を増やせたら良いですね。

そして、今回も大活躍してくれた2年生! 買出しから、下準備まで力を合わせて頑張ってくれました。

今回の水餃子は11月7日(土)の聖灯祭で販売いたします! 毎年、大好評なので、早めのお求めを!! 郷土料理研究サークル一同、お待ちしています。

2015年10月16日 (金)

摂食嚥下障害学

秋セメスターが始まり、早2週間が経ちました。

秋セメスターが始まった頃は、夏休み明けで講義に集中できないという学生もいました。

2週間が経ち、徐々に生活のリズムを取り戻しているようです。

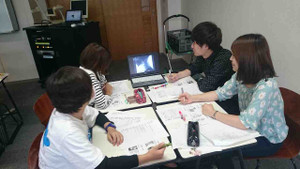

さて、本日は3年生の「摂食嚥下障害学」という講義を紹介します。

「摂食嚥下障害学って何?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

摂食嚥下とは,水分や食物を口に取り込み,咽頭と食道を経て胃へ送り込む運動をいいます。この一連の運動に異常が生じることを摂食嚥下障害といいます。

摂食嚥下障害になると十分な水分,栄養が摂取できず,脱水や低栄養の原因となり,さらに誤嚥性肺炎や窒息を起こす危険性があります。

言語聴覚士は、摂食嚥下障害の方が誤嚥性肺炎や窒息などを起こさないように、リハビリテーションを行います。

リハビリテーションを行う上で、評価が大事になってきます。

今回は、嚥下造影検査という画像を見て、飲み込みの評価を行っています。

こちらのグループは、「舌の動きはどうかな。食物が咽頭に残っているね。何が問題なんだろう」と皆で議論していました。

こちらのグループは、嚥下造影検査の評価シートに沿い、一つずつ評価して、問題点を考えています。

講義の終わりにレポートが出され、皆さん頑張ってレポートに取り組んでいました。

次回は、郷土料理研究会を紹介します。水餃子を作りました。

2015年10月15日 (木)

保護者懇談会

10月10日(土)に保護者懇談会がありました。

お忙しいところ、大勢の方々にお越しいただき、誠にありがとうございました。

1年次生32名(27組)、2年次生6名(6組)、3年次生11名(9組)、4年次生20名(15組)、合計69名(57組)の保護者の方々にご参加いただきました。

保護者懇談会は、保護者の方にお越しいただき、教育環境や教育の現状、目的、課題などについて話を聞いていただくとともに、学業や学生生活、就職、健康面などについて、教職員に直接相談していただくことを目的としております。

国家試験のことについて柴本教授から説明させていただきました。

各年次でどのような実習を行うか、佐藤助教から説明させていただきました。

国家試験、臨床実習の他に、教育課程・履修状況、就職状況、国際交流、大学院について説明させていただきました。

アンケートを見ますと、とても良かったという感想をいただいた一方、ご指摘をいただいた点もございました。ご指摘いただいた点を真摯に受け止め、改善していきたいと存じます。

大学のことで疑問なこと、確認したいこと、ご意見などございましたら、こちらにご連絡ください。

最後になりますが、教員一同、学生とともに歩んでいきたいと思っております。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

11月7日(土)に聖灯祭という学園祭があります。

学園祭でお会いできることを楽しみにしています。

2015年10月14日 (水)

2015年10月13日 (火)

2015年10月 9日 (金)

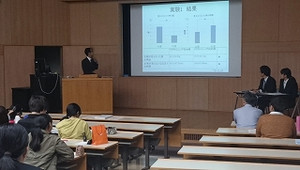

専門職連携演習(4年生)

9月14日(月)〜9月17日(木)の4日間、専門職連携演習という講義がありました。

この講義は、臨床での他職種協働を模し、全学部の4年生を横割にした小グループで、対人援助に関わる専門職の連携について検討し、最終日に全員でプレゼンテーションを行います。

初日には、ST学科から、「言語聴覚士の業務と職種間連携について」といったテーマで、熱のこもった話題が提供されました。

また、最終日は、脳血管障害発症後の他職種協働事例について、STならではの視点を加えた、素晴らしい内容プレゼンテーションを行いました。

この演習では、学部学科の垣根を乗り越え、共通の目標に向かって連携することの大切さを学び、今後実際の臨床の場で働く4年生にとって、貴重な学修経験となりました。

2015年10月 7日 (水)

言語聴覚学科サブパンフレット②

今回もサブパンフレット「ST?」を紹介します。

表紙をめくるとこちらの写真が出てきます。

さて、皆さんに質問です。

『生物史上最大の進化は、…』

何でしょうか?

我々言語聴覚学科はこのように考えます。

生物史上最大の進化は、『人間がことばを獲得し文化を創造したこと』。

人間は進化の過程で「ことば」を獲得し、「文化」を創造する頭脳を持ちました。

ことばを覚えるのは誰も意識していません。

生物界にとってこれは決して必然ではなく、人間固有の能力に由来していると思います。

これら人間固有の能力を万一失うことになったら…。

とても不安ですし、未来に希望が持てるか分かりません。

私たち言語聴覚士は、どんな病気をしても、どんな状況で生まれても、その方がその方らしい人生を送ることを精一杯努力する。そんなことを夢見る職能集団です。

この他、サブパンフレットには多くのことが載っています。

ぜひ、こちら(クリックしてください)をご覧ください。

2015年10月 6日 (火)

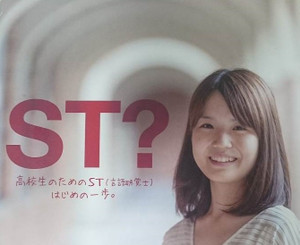

言語聴覚学科サブパンフレット①

今回は、ST学科のサブパンフレット「ST?」を紹介します。

ジャーン!

今年新たに作りました。

ぜひ、こちら(クリックしてください)をご覧ください。

デジタルパンフレットとしてご覧になれます。

中身を少し紹介します。

表紙をめくるとこちらの写真が出てきます。

この写真をどのように撮影したかといいますと…

このようにカメラマンが配置について細かく指示を出していました。

人と人との距離が少し違うだけで、写真を見たときの印象がすごく変わるそうです。

さすがプロのカメラマンですね。非常に勉強になりました。

皆さんに質問で~す。

先ほどの写真の撮影日は、どのような天気だったでしょうか?

正解は『雨』でした。

写真で見ると、雨が降っている感じは全くしないですね。

雨の日の撮影は、写真に影響すると思っていましたが、撮影方法により変わるそうです。

これまた勉強になりました。

次回も『サブパンフレット』について紹介します。

2015年10月 2日 (金)

言語聴覚学科パンフレット②

今回は、パンフレットの中身を紹介します。

こちらは『学生の声』です!

1年次から4年次までの4名の学生さんが載っています。

1年次の山田さんは、言語聴覚士を志した理由を載せています。

言語聴覚士を目指す理由は、ことば・脳に興味を持った方や、言語聴覚士にお世話になった方など、人それぞれ異なります。

私は、身内が失語症になり、言語聴覚士という職業を知りました。

身内が言語聴覚士によるリハビリで徐々に意思の疎通ができるようになる姿は、今でも頭の中に鮮明に残っています。

そのときから私は言語聴覚士を志すようになりました。

この他、パンフレットには多くのことが載っています。

パンフレットが欲しい方は、こちら(クリックしてください)にご連絡ください。

次回は『サブパンフレット』について紹介します。