毎日の景色

こんにちは!

言語聴覚学科の4年生です。

総合実習中の4年生は毎日みんなで声を掛け合いながら頑張って課題に取り組んでいます。

パソコンや資料に向き合いっぱなしの毎日ですが、ふと顔を上げると窓の外には綺麗な青空が広がっています。

「今日も天気がいいね~」と言い合うのが私たちの日課です。

みんな元気にしているかな~と思いながら今日も窓の外を眺めています!

#今日も空は#青かった卍

(NS)

こんにちは!

言語聴覚学科の4年生です。

総合実習中の4年生は毎日みんなで声を掛け合いながら頑張って課題に取り組んでいます。

パソコンや資料に向き合いっぱなしの毎日ですが、ふと顔を上げると窓の外には綺麗な青空が広がっています。

「今日も天気がいいね~」と言い合うのが私たちの日課です。

みんな元気にしているかな~と思いながら今日も窓の外を眺めています!

#今日も空は#青かった卍

(NS)

こんにちは!

言語聴覚学科4年生です.

先日授業で小児領域の発表会がありました.

訓練を実演しながら各班わかりやすく発表してくれました!

同じお子さんに対しても、各班のさまざまな訓練プログラムが勉強になりました.

これは,私たちの班が使用した表情の絵カードです.

どんな絵が伝わりやすいのかすっごく悩みました.

時間がある方はぜひどれがどんな気持ちなのか考えてみてください😊

これからも息抜きを忘れずに、勉強を頑張ります!!

#総合実習 #みんなで #がんばるぞ

(MK)

こんにちは。4年生の総合実習のうち半分が終わりました。コロナ禍の中、臨床実習ができる喜びを感じています。ご理解・ご支援いただきました臨床実習施設の諸先生、調整に奔走頂いている先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。心からお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

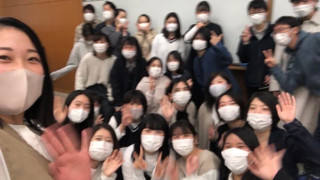

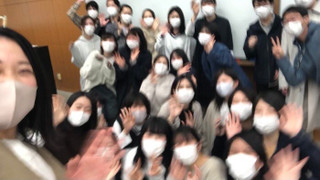

今はグループで症例の動画を見て、分析から訓練プログラムの立案など事後学習をしています。グループのメンバーとお昼ご飯を外のベンチで食べているのですが、最近はとっても天気が良くちょうど過ごしやすい気温なので最高です。やっぱり、無言でも友達の顔を見ながら食べるのは楽しいですね。そんな仲の良い(自称)4年生ですが、再び総合実習の予定ですのでなかなか会うことができません…悲しい。以前に4年生全員で撮影した写真を載せたいと思います。

いつも写真のような密の状況にいる訳ではありません。常には、将来医療や福祉機関で働く学生として、感染管理を徹底し自覚ある行動をしています。毎日の健康観察や行動記録にも慣れてきました‼

#みんな#元気にね#ブレブレ#のブレ卍

(HK)

今週は土曜日まで授業があります!

みんな徐々に2年生の授業に慣れてきたようです。

今週は土曜日に集中講義があります.

毎日写真のように密を避けながらの授業が行われています。大学内は感染管理が徹底されています。欠席者が多いわけではありません。

予習復習に加えて、そろそろテスト勉強も始めようという声がクラスの仲間から聞こえてきました。定期試験は7月末なのに...。私も頑張ろっと。

2年生になり、講義内容がとても難しくなってきていますがみんなで頑張っていきましょう! [RI]

皆さん、こんにちは。

2年生の在学生(女子学生)です。

5月もあっという間に終わりです。

5月5日は「こどもの日」でしたね‼

皆さんは、「こどもの日」と聞くと、何を思い浮かべますか?

鯉のぼり、ちまき、柏餅など、様々なものが出てきますね。

ちなみに私の家では柏餅が買ってありました。誰用なのかは分かりませんでしたが...(笑)。

こどもたちにとって素敵な日になることを願って、日々の大学生活を過ごしていきたいと思います。皆さんも、GWで貯めたパワーで無理せず程よくやっていきましょうね。梅雨を乗り切りましょう‼ (KS)

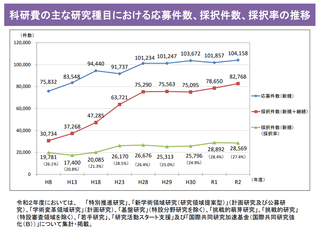

聖隷クリストファー大学言語聴覚学科の強みは科学性に基づいた理論の教授です.

所属教員7名中6名が,国の競争的研究費である,日本学術振興会科学研究費(通称:科研費)に採択されています.

言語聴覚学科の採択率は,85.7%です.

全国的には下図に示すように採択率20%台ですので,本学言語聴覚学科教員の研究力や科学性がいかに高いかをご理解いただけると思います.

全ての専門授業では最新の研究に基づいた教授が展開されています.

聖隷クリストファー大学言語聴覚学科のモットーは理論の教授であり,将来的に言語聴覚学分野の学術的発展を目指す人材育成です.

出展:日本学術振興会HP( https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/data/2-1/2-1_r2.pdf )

【言語聴覚学科教員の科研費研究】※2021年度科研費研究課題(分担研究課題を含む)

・思春期吃音児の自己肯定感促進要因の検討~社交不安障害や自死の防止を目指して~

・舌骨上筋群表面筋電位パタン解析を用いた至適食品選択手法の開発

・窒息事故軽減に向けた児童の食行動調査と指導計画の開発

・パルス磁気刺激装置による摂食嚥下訓練の効果の筋電図学的評価

・舌骨上筋群表面筋電位パタン解析を用いた市販食品分類

・認知症高齢者の摂食嚥下障害に対する原因疾患別予防プログラムの多職種共同開発

・深層学習を用いた舌骨上・下筋群の協調パターン解析に基づく嚥下機能評価技術の確立

・ポジティブ心理学による認知症患者の介護者の特性解明と新たな介入方法の効果検証

・認知症と介護者の睡眠障害に関する特性分析と新たな介入方法の開発・検証

・通常学校で学ぶ聴覚障害児の語音聴取の機序と無線補聴システムの要件に関する研究

・軽中等度難聴児の学童期課題の発生の機序と言語発達支援要件の検討に関する研究

・母語話者とのビデオレターによるスピーキング能力向上特性の解明

・舌運動による喉頭挙上訓練法の開発‐舌骨上筋群の筋力強化プログラムの検討‐

言語聴覚学科では,教員の研究内容を基に社会還元や言語聴覚学の魅力発信のために,オンラインセミナーを6月22日から実施します.

高校生や一般市民から専門職まで幅広く理解できる内容となっています.

聖隷クリストファー大学 言語聴覚学科の受験をお考えの方には必見です.

トップバッターは,高瀬准教授と柴本教授です.

言語聴覚学科 オンラインセミナー へのお申し込みは こちら からどうぞ.

|

|

高瀬准教授は,『英単語の学習法』について,言語学や英語教授学の立場から教授くださいます. 高校生の皆さんは,日々英単語を暗記しておられると思いますが,力づくでは難しいです.それは,ことばは数えられないほどあるからです. 最新の研究理論を基盤に,とても分かりやすくお話しくださいます.英語の成績が伸びずに困っている方,もっと英語を学びたい方必見です.英語に興味ある方,たくさんあつまれー‼ |

|

柴本教授は,Asia Pacific Society of Speech Language and Hearing といって,アジア環太平洋地区の言語聴覚学会の会長をお務めになられました.アジア環太平洋地区で先生のお名前を知らない方はおられません.現在も,ベトナム国への支援,カンボジア国での言語聴覚士大学教育のカリキュラム構築に尽力されています.今回のオンラインセミナーでは,今社会で話題になっています,『誤嚥性肺炎』に焦点を当てて,人間にだけ生じる理由や対処などをわかりやすくお話しくださいます.食べること・話すことという人間の進化とそれに伴う生命リスクについて興味ある方は,ぜひお聞きください. |

|

皆さん、こんにちは!

今年は例年よりも早く梅雨入りしたため、雨の日が続いて傘が手放せないですね。

3年生は専門的な科目が増え、授業の予習・復習が欠かせないなぁと実感しております。勉強しているときは、梅雨の嫌な蒸し暑さも忘れてしまうほどです(笑)

さて、本日は授業のことをちょっとだけお話しようと思います。私たち3年生は現在、小児聴覚障害学の授業で学んだ「Peep show」と「COR」という聴覚の検査を、自分で操作出来るように一生懸命練習しています。検査というと、堅苦しくて退屈なものをイメージしてしまいがちですが、この小児の聴覚検査は検査を受ける子どもが楽しく受けられるような仕組みになっています。通常、音が聞こえたらボタンを押してもらうだけですが、この検査ではボタンを押すと光ったりおもちゃが動いたりします。機会の設定や操作方法を覚えると同時に、被検査児の様子を観ることや、被検査児の保護者への説明をすることも考えながら検査を行うため難しいですが、スムーズに操作出来るようになりたいので練習頑張りたいと思います。

さらに、発声発語障害評価演習では、構音障害のある患者さんの評価の仕方を学び、実際に自分たちで評価しています。まだまだ経験や知識の浅い私は、すぐに判断することが出来なくて苦悩します。しかし、先日担当の先生とお話した際、「やっていくうちに評価出来るようになるよ。評価出来るようになったら楽しくなってくるよ。」とおっしゃっていたのを思い出したら、私も早く正しく評価出来るようになりたいと思い、今が頑張り時!と改めて自分に気合いを入れることが出来ました。

これら以外の授業でも、言語聴覚士に関する様々な知識を学んでいますが、他人に説明出来るくらいに知識を身につけられるように勉強していけたら良いなと思います。また、今年度は実習もあるため、現在学んでいることを実習で活用出来るようにもしたいです。

ST学科3年・中村

みなさんこんにちは。

言語聴覚学科3年の鈴木です。

新年度が始まって2カ月ほど経ちました。

大学生活にも慣れバイトを始めることを考える時期ではないでしょうか。

今回は私のバイトを紹介したいと思います。

私は子どものための学習支援教室でバイトをしています。

この塾は学習が遅れがちな子どもを対象とした学習塾です。

私はここで講師の補助を行っています。

具体的には生徒の注意がそれた場合の声掛けやわからない問題のヒントを出しています。

一人一人の個性や特性に合わせていろんなことに挑戦できるよう接することを心がけています。

2年生で子どもの発達について学ぶ授業があったので、バイトの子どもたちとの関わりを通して授業の中で学んだ内容を体験することができました。

みなさんも自分自身の成長につながるようなバイトを探してみてはいかがでしょうか。

4月も終わり、5月に入ってまいりました。段々暖かくなってきましたが朝や夜はまだ寒い時期、体温調節が難しい時期でもありますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

聖隷クリストファー大学言語聴覚学科3年 川久保です。

1年生の皆様は初めての大学生活から1ヶ月が経ちました。大学生活には慣れましたか?まだ分からないところがある時期ではあるかと思いますが、もし分からないこと、不安なことがあったら、クラスメイトはもちろん、先輩や先生方にも相談してみても良いかもしれません。

不安なことと言ったら、最近私事ではありますが、パソコンがなかなか起動しなくなってしまいました。これはレポートや課題をWordで取り組む機会の多い大学生にとっては緊急事態です。私の愛用するノートパソコンとは、早いものでもう2年の付き合いではありますが、とうとう反抗期を迎えてしまったようです。人間で言うところのイヤイヤ期や第1次反抗期に当てはまるのでしょうか。(年齢的にも近いかもしれません。)電源はつくし充電も可能なのですが、画面が真っ黒のままの状態が続いています。「頼むから起動してくれよ、お前がいないと困るんだ」と何度語り掛けても、私のパソコンは応答してくれません。もういいか、夜も遅いしもう寝るか。でも最後にもう一回だけやってみるかと、そのもう1回でパソコンは無事に起動しました。お前さっきまでの意地はどこへやったんだ。どうやらこの2年間で、私のパソコンはかなりのひねくれ者に育ってしまったようです。

そんな私のように、パソコンのトラブルでお困りの学生さんがいたら、1度ICTセンターの方に相談してみると良いかも知れません。私も今日お伺いする予定です。もしかしたらICTセンターの方になら、ひねくれ者のノートパソコンも心を開いてくれるかもしれません。次回ブログを書く時に、良い結果をご報告できるよう、今のうちにお祈りしておきたいと思います。