こんにちは、教員の西田です。

1年生も入学して2か月が経過し、そろそろ大学にも慣れてきた頃だろうと思います。

大学の講義も専門性も高まってきており、1年生の皆さんも大学の講義に魅力を感じ始めたころではないでしょうか。

本学はセメスター制を採用しており、春セメスターと秋セメスターをそれぞれ15週で構成しています。

1時限の授業は80分で構成されています。

カリキュラムの内容は多岐にわたり、特に1年生は大学ならではの教養科目が多く配置されています。

この時期は、専門職となる学生にとっては重要であり、社会人基礎力を養う大切な時期となります。

そのため、専門的な科目の配置はそれほど多くありません。

今回は、その中でも私が科目責任をしております、理学療法概論の講義を簡単に紹介します。

理学療法概論では、大きく下の2つの目標を掲げております。

①大学で理学療法を学ぶことの意義を知り、自身が目指す職業の輪郭を理解する、

②リハビリテーション専門職である理学療法士について、その存在意義を考える材料を提供できるようになる。

講義では、理学療法士を志す学生の皆さんにとって、理学療法士という職業の魅力を伝達できるよう心掛けています。

特徴としまして、講義形態にアクティブ・ラーニング(学生の能動的学習)を取り入れています。

これにより、多くのディスカッションを通して、正解だけを求めるのではなく、自分自身で考えながら思考の過程を整理していくよう講義を展開しております。

ここで、講義の中で実際にディスカッションしているテーマをご紹介いたします。

<ディスカッションテーマ>

1.

理学療法士になるにはどうすればいいの?

2.

どのような理学療法士になりたいの?

3.

理学療法士はどこで働いているの?

4.

理学療法ってどのようにして確立してきたの?

5.

理学療法士はどのような障害と向き合うの?

6.

専門職者とはどういう人なの?

7.

障害をどのようにとらえますか?

8.

理学療法はどのように進めていけばいいの?

9.

知っておくべき疾患はなんですか? (中枢神経系疾患、神経-筋疾患、小児疾患)

10.

知っておくべき疾患はなんですか? (運動器系疾患、高齢期の疾患)

11.

知っておくべき疾患はなんですか? (内部障害系疾患、高齢期の疾患)

12.

理学療法士はどのような治療を行いますか?

13.

理学療法士は魅力的ですか?

このような内容をテーマに、キーワードを挙げながら予習と復習を十分に行い、思考過程を整理していきます。

学生の皆さんの能力は大変高く、どのテーマにおいても、驚くような素晴らしい議論を展開しており、大変頼もしく感じています。

このような学生さんたちを見ていると、今後の理学療法の将来も大変明るいものであると確信できます。

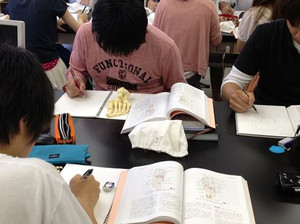

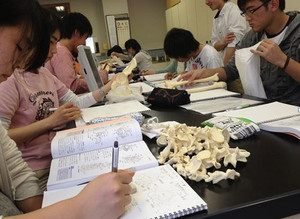

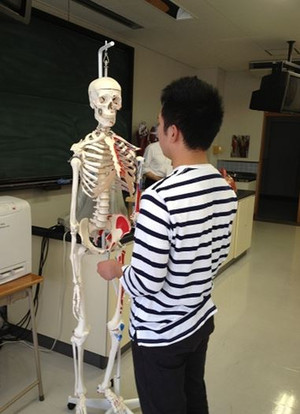

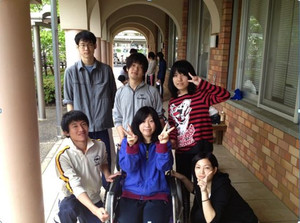

以下に、実際の講義時のグループディスカッションの様子をお伝えします。

自分の目指すべき職業に誇りが持てるよう、これからの大学での学びを充実したものにしていきましょう。

理学療法士に興味のあるみなさん、または、今は理学療法士のことを知らないけど、何だか知ってみたくなったみなさん、オープンキャンパスに参加して、その魅力を感じてみてください。

ご質問などがありましたら、お気軽に本学までお問い合わせください!!