2020年7月20日 (月)

2020年7月16日 (木)

【837】夏のオープンキャンパスとウェブ相談会〜ご参加お待ちしてます〜

こんにちは、教員の鈴木です

久々の青空が心地よいですね![]()

先日、夏のオープンキャンパスの情報が公開されました

今回は感染症対策のため、日にちと参加者を限定して小規模で開催します![]()

お申し込みはこちらから

また8月22日(土)にはもっとリハビリテーションを知る講座が開催されます

こちらはZoomで参加できます

前回の様子はこちらから

(国際リハビリテーションブログより)

大学での授業の雰囲気を体験できるので、スマートフォン![]() やPC

やPC![]() からみなさんぜひご参加下さい

からみなさんぜひご参加下さい

6月のウェブオープンキャンパスで公開された、動画もまだまだ視聴可能です![]()

作業療法全般と本学科の特徴紹介を泉先生が、、、、![]()

作業療法の特徴と、心理や精神面への作業療法の事例について、冨澤先生がそれぞれ登場しています![]()

You tubeなのでみなさん好きな時間、場所でご視聴下さい![]()

質問、疑問などあればオンラインガイダンスに参加したり、入試広報センターにお問い合わせ下さいね![]()

最後まで読んで下さりありがとうございました

2020年7月13日 (月)

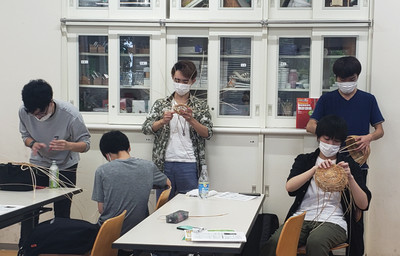

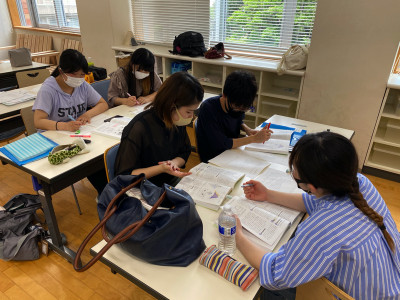

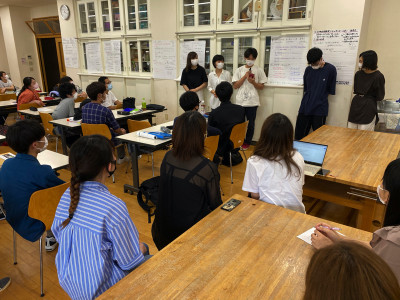

【836】作業技術学で藤細工の体験と作業分析

ここまで読んでくださりありがとうございました。

オンラインガイダンス受付中です!

こちらのサイトからお気軽にお申し込み下さい

ご自宅のPC

8月のオープンキャンパスについては近日中に情報公開予定です

2020年7月 8日 (水)

【835】当事者家族からの体験談〜高次脳機能障害学〜

こんにちは教員の鈴木です

2年生の高次脳機能障害学では、オンライン講義でも対面講義でもTBL(Team Based Learning)でグループワークを中心とした学習を行い、高次脳機能障害の知識を深めてきました![]()

先日の講義では知識だけではなく、対象者とそのご家族にどのような困難が生じるのか、また作業療法士としてどのような支援が必要なのかを知るために、高次脳機能障害サポートネットしずおかの皆様に講義をして頂きました

代表の滝川様から会の活動や支援内容についてお話し頂きました

またご家族の体験談として、疾患等で脳に変化が生じこれまでとは別人のようになってしまったことや、どんな困難が生じるようになったのか、また支援者にどのような事を期待するのかについて、具体的にお話をして下さいました

学生の感想を一部紹介します

高次脳機能障害のご家族のお話を聞きました。

想像以上に高次脳機能障害は支援が大変で、ご家族の方も毎日暇がない状態になるのだということを知りました。社会に出た際も、高次脳機能障害を理解してもらえず、当事者も苦しい思いをすることが多いのだなと思いました。

見えない障害ということで、見た目では判断できず、一生懸命行ってるのに、周りからはやる気がない、覚える気がないなどと言われ、外へ出るのが嫌になるという悪循環になりかねないと思いました。今できることは、高次脳機能障害を世間に知ってもらう、理解してもらうことだなと改めて感じました。

私たちが患者さんに支援する際は、ご家族の方へのメンタルケアも大切だと思いました。今回は実体験と伺うということで貴重な体験ができました。

高次脳機能障害についてさらに詳しく知り、理解に努めたいと思いました。

今回は高次脳機能障害サポートネットしずおかの方のお話を聞いた。

当事者の家族のリアルな体験はめったに聞くことができないので聞くことができてよかったです。交通事故や脳の感染症で少し傷ついただけで、別人のようになってしまい、以前出来ていたことができなくなるということは頭では理解していたつもりだったが、実際に毎日一緒に暮らしている方のお話は心に残った。

何回も同じことを聞かれ些細なことですぐに怒りだしてしまう人と生活するということの大変さは私の想像をはるかに上回るものだと感じた。

高次脳機能障害は決して他人事の病気ではなく、いつ誰がなってもおかしくはない病気だということを忘れずに過ごしていきたい。そして、作業療法士となって関わる機会があったら、本人だけでなく家族の方のことも深く考えていきたいと思った。

高次脳機能障害サポートネットしずおかのみなさま

今回は貴重なお話をして下さりありがとうございました

学生のみなさんは今回の話を忘れないようにして、対象者とそのご家族にも寄り添える作業療法士を目指していきましょう

最後まで読んで下さりありがとうございました

2020年7月 1日 (水)

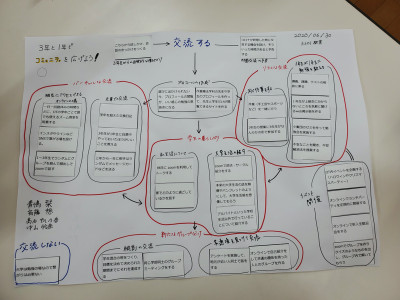

【834】対面授業で研究法の学習〜1年生とのつながりをテーマに〜

こんにちは

OT学科3年生になった齊藤と中山がお届けします(![]()

![]() )

)